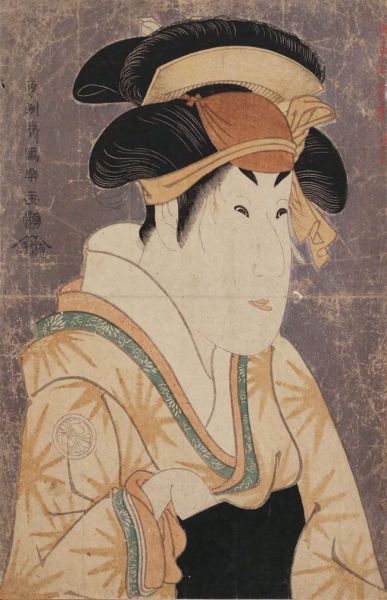

女性のように見える男性のなまめかしさ、性差を感じさせない中性的な魅力など、異性装には今も昔も、人を惹(ひ)きつけるものがある。江戸時代の浮世絵を通して女装や男装といった風俗を探る展覧会が、東京の太田記念美術館で開かれている。

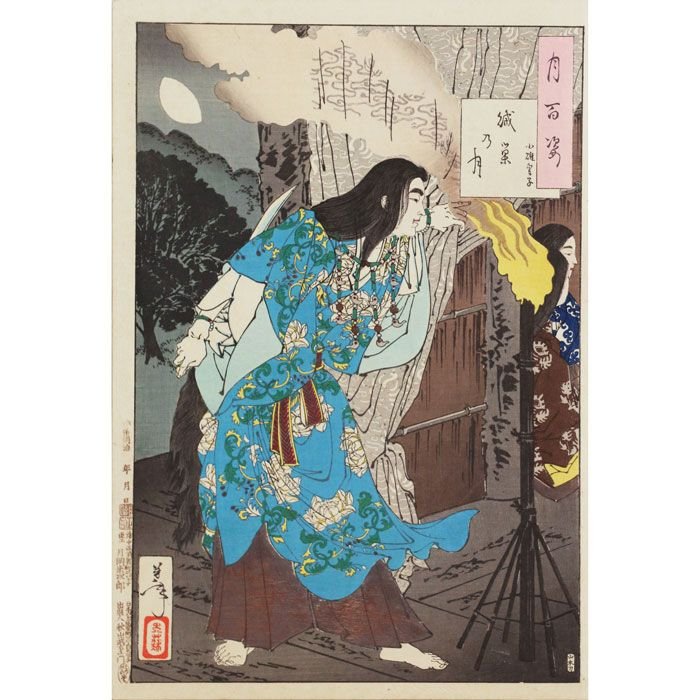

古くは『古事記』や『日本書紀』の中で、ヤマトタケルが女装して熊襲(くまそ)を退治する話が知られている。幕末から明治にかけて活躍した浮世絵師、月岡芳年はそれを題材にした錦絵を描いた。月をテーマとした連作の一つ「月百姿 賊巣の月 小碓皇子(おうすのみこ)」だ。月夜の中、女装して宴会の様子をうかがう小碓皇子(後のヤマトタケル)を描出。優雅に衣装をまとった小碓皇子が月光とかがり火で浮かび上がる。これほどみめ麗しければ、決して男性と気付かれることはないだろう。

こうした絵のように、人々の日常生活などを描いた浮世絵には異性装の様子をしばしば見ることができる。

![「研究開発部門の裁量労働勤務制度」とは?[働くも暮らすも“心地よい”ってなんだろう?未来をひらくテーブルトーク]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/6817/6785/3766/metro275_worklifeintokyo_hdr.jpg)

![眠れない日々が 教えてくれたこと(睡眠の話)[連載エッセイ ゆらめくひかり]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3217/6785/3382/metro275_yuramekuhikari_hdr.jpg)

![東京メトロ[南北線]第4回 白金台[Tokyo Pocket 〜マイ・サードプレイスを探して〜]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/9717/6785/2769/metro275_tokyo-pocket_hdr.jpg)

![vol.4 森田望智(俳優)[観る・聴く・読む・考える 光が紡ぐ言葉]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/8417/6785/1872/metro275_culture-in-tokyo_hdr.jpg)

![vol.4 椅子であることをいつでもやめられるきみは団地を駆け抜けていく[岡本真帆のうたかたの日々 日付のない日記]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3417/6785/1592/metro275_daily-life-in-tokyo_hdr.jpg)