いまは分からぬが、かつて、日本の、いや、世界中の子供たちは、母親の懐に抱かれて、「昔々、あるところに」ではじまる物語を聞いたことがあるはずである。

この本は、読者を限りない優しさで、そうした甘美な幼い頃の記憶へ誘(いざな)いつつ、もう一方で、物語という“共通言語”喪失の危機に対する問題提起を行った稀有(けう)な一巻といえよう。

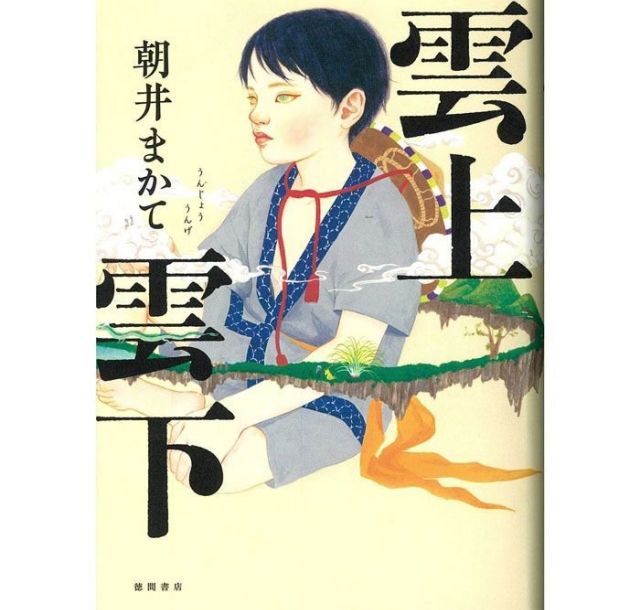

何の躊躇(ちゅうちょ)もなく朝井まかての最高傑作といっていい。いや、文学史に残る作品であると断言してもいいのではあるまいか。

で、この作品は、断崖絶壁の大樫(おおがし)の洞(ほら)のそばに根を張る、丈(たけ)は二丈(じょう)、根許(ねもと)は一抱えもあろうかという「草どん」が、ここにやって来た子狐(こぎつね)を相手に、さまざまな物語を話して聞かせることで幕があく。