上野・国立科学博物館で開催中!

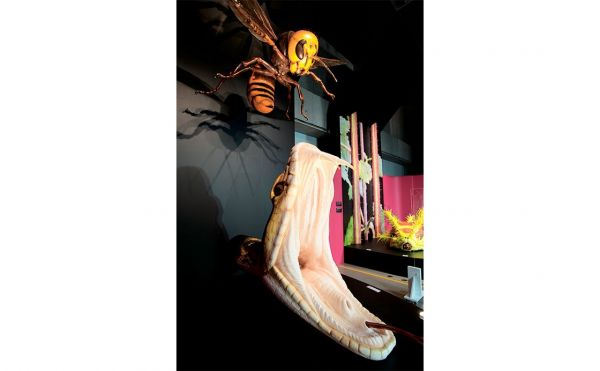

国立科学博物館初の「毒」がテーマの特別展。

250点を超える、毒に関わる展示の見所を紹介!

毒とは何か?

酒は、適量であれば”百薬の長”だが、飲みすぎると毒にもなる。美しい紫陽花もその葉には毒があり、スギ花粉も人によってはとてもつらい症状を引き起こす毒と言える。生命維持に欠かせない酸素も、活性酸素になれば体を蝕む毒になる。毒虫も毒草も、身近なところに潜んでいる。つまり、私たちの身の回りは、毒だらけ。生活と密接に関係がある存在なのだ。だからこそ、その正体を知りたくなる。

国立科学博物館で開催中の特別展「毒」は、毒の秘密にさまざまなアプローチで迫っている。世界中の毒を持つ生物や物質の紹介から始まり、生物の進化と毒の関係や、毒と人類史といった国立科学博物館らしい切り口で、毒という存在を多面的に照らし出す。いったい毒とは何なのか? なぜ存在するのか? 会場内を巡れば、そういった知的好奇心が自ずと膨らんでいく。総展示数は250点超。毒の世界へ恐る恐る足を踏み入れてみよう。

©2012 Mauro Teixeira Jr

毒と警告色

「キオビヤドクガエル」

キオビヤドクガエルは、警告色と呼ばれる黄色と黒の斑紋模様を持つ。警告色は、自身が有毒生物であることを周囲に伝え、外敵から身を守る役割があり、警告色で有毒であると見せかける無毒の生物も存在する。

画像提供:門田裕一

身近に潜む有毒植物

「オクトリカブト」

人間や動物に食べられないための防衛手段として、毒性を蓄える植物は、身近なところに自生している。日本には、約30種のトリカブト属植物が分布し、誤食すると頭痛などの症状が出て死に至ることも。

©Cezary Stanislawski/Shutterstock.comw

攻める毒

「コモドオオトカゲ」

世界最大級のトカゲであるコモドオオトカゲは、毒を持つことでも知られている。唾液に血液凝固阻害や血圧低下を引き起こす成分を含み、水牛のような大きな獲物も咬み傷からの失血で弱らせ捕食する。

盗まれた毒

「ムカデミノウミウシ」

猛毒生物として知られる多くの生物が、じつはほかの有毒生物を食べて毒性を獲得している。つまり毒の盗用だ。ムカデミノウミウシは、餌としてヒドロ虫を食べ、ヒドロ虫の毒を刺胞ごと蓄積している。

人間がつくった毒

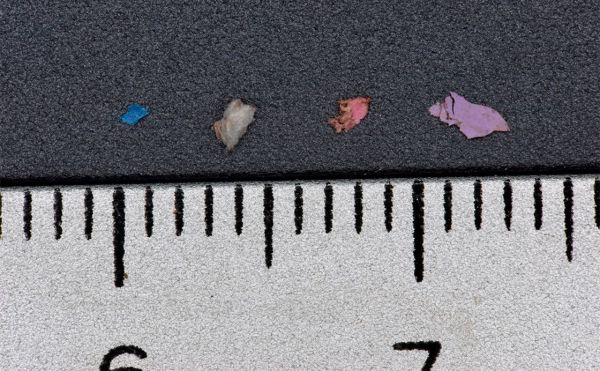

「マイクロプラスチック」

プラスチックごみは、劣化し5mm以下の大きさになったものがマイクロプラスチックと呼ばれ、食物連鎖を経て最終的に人間の体内に蓄積される。人体にどのような影響があるかは今まさに調査中。

毒きのこの不思議

「ベニテングタケ」

きのこは地球上に10万種以上あるとされるが、その大半が食毒不明。派手な色合いだからといって、毒があるとは限らないのだ。そもそも毒きのこがなぜ毒を持っているかもはっきりしていない。

身を守る毒

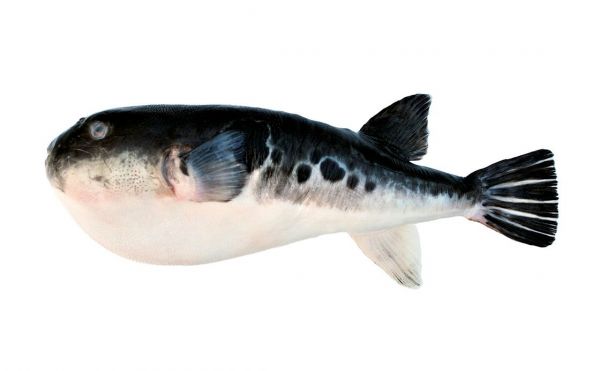

「トラフグ」

フグ毒は、肝臓や皮、卵巣に蓄積され外敵から身を守ることに役立つが、じつはフグは体内で毒をつくれない。積極的に毒(テトロドトキシン)入りの餌を摂取して、体内に毒を溜めていると推測されている。

鉱物の毒

「硫砒鉄鉱」

硫砒鉄鉱から得ることができる砒素は、無機砒素化合物になると強い毒性があり、古くから暗殺に用いられた。ただ、そんな砒素も、人体内ではなんらかのはたらきを行う必須の元素。毒はときには薬にもなる。

カビも猛毒

「アスペルギルス・フラブス」

カビはマイコトキシンと呼ばれる300種類以上の毒を生産する。マイコトキシンは、通常の加熱調理では分解しない。食品に混入すれば、人間やさまざまな生物に対して毒性を示し、食べれば死に至ることも。

会場には毒グッズも!

左)ツキヨタケぬいぐるみ ¥3080

中央)ベニテングタケぬいぐるみ ¥2640

右)特別展「毒」焼印入まんじゅう(6個入) ¥972

※画像はイメージです。生体展示はございません。

特別展「毒」

2023年2月19日(日)まで開催中

会場:国立科学博物館(上野公園)

開館時間:9時〜17時(入場は16時30分まで)

休館日:月曜日、12月28日(水)~1月1日(日・祝)、1月10日(火)

※ただし1月2日(月・休)、 9日(月・祝)、2月13日(月)は開館

※入場には日時指定予約が必要

※会期等は変更になる場合がございます

展覧会公式HP

https://www.dokuten.jp

![「研究開発部門の裁量労働勤務制度」とは?[働くも暮らすも“心地よい”ってなんだろう?未来をひらくテーブルトーク]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/6817/6785/3766/metro275_worklifeintokyo_hdr.jpg)

![眠れない日々が 教えてくれたこと(睡眠の話)[連載エッセイ ゆらめくひかり]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3217/6785/3382/metro275_yuramekuhikari_hdr.jpg)

![東京メトロ[南北線]第4回 白金台[Tokyo Pocket 〜マイ・サードプレイスを探して〜]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/9717/6785/2769/metro275_tokyo-pocket_hdr.jpg)

![vol.4 森田望智(俳優)[観る・聴く・読む・考える 光が紡ぐ言葉]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/8417/6785/1872/metro275_culture-in-tokyo_hdr.jpg)

![vol.4 椅子であることをいつでもやめられるきみは団地を駆け抜けていく[岡本真帆のうたかたの日々 日付のない日記]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3417/6785/1592/metro275_daily-life-in-tokyo_hdr.jpg)