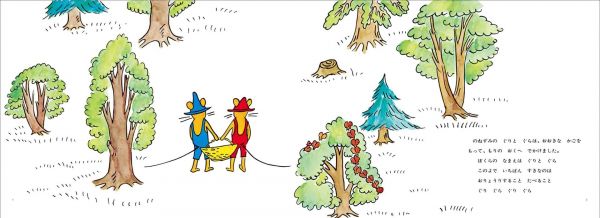

「ぼくらのなまえはぐりとぐら」。絵本「ぐりとぐら」(中川李枝子・文 大村百合子・絵、福音館書店)の冒頭の頁=①=には、森に向かう主人公2匹の後ろ姿が描かれています。物語の始まりの自己紹介の場面がなぜ後ろ向きなのでしょうか? その答えはともに絵本を見る子供が教えてくれます。

この絵本では、ぐりとぐらが森で大きな卵を見つけ、カステラを作って仲間たちに振る舞います。卵を見つけた場面では目を丸くし、焼きあがったカステラに目を輝かせるなど、子供は登場人物と同じ表情で絵本を見つめます。それは、自分がぐりやぐらに「なって」、内側からその絵本の世界を味わっているからです。それゆえ子供は、絵本を通して大人にはできないさまざまな体験や発見をしていきます。

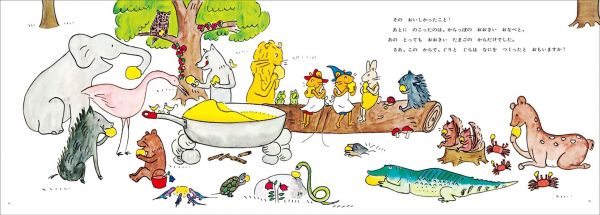

カステラができあがった場面=②=で、4歳のS君は、森に集まった皆にカステラが行き渡っているか、オオカミの肩に乗る小鳥にまで目を向け確かめました。カステラは全員に分けられています。そこに作者の平和への願いを読み取ることができますが、S君が同じことを感じていることに驚かされます。

また、この場面には、作者の別の著書「いやいやえん」(福音館書店)の「森のオオカミ」と「やまのこぐちゃん(クマ)」も登場しています。

そのことに気付いた5歳のK君は、心底感心した様子で「『ぐりとぐら』の森と『いやいやえん』の森は同じ森だったんだね」と言いました。子供は客観的に絵を見ているのではなく、登場人物に共感し、想像力を働かせ、お話の中で遊んでいるからこそ出た言葉でしょう。

子供と大人がともに絵本を見るとき、大人は子供の絵本や世界との出合い方や捉え方に「はっ」とさせられます。それが、大人の理解を深め、子供との関係を変えていきます。

絵本は、大人が子供に「読み」、「聞かせる」一方向の営みではなく、絵本を介して、子供と大人が共に互いの「声」や「よさ」を「読み聴く」双方向の営みなのです。(国立音楽大教授 林浩子)

①

②

2017年1月20日産経新聞掲載

![ハラハラしない投資って?[FP流!お金のヒント帳]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/5617/5998/3274/metro272_fp-office_hdr.jpg)

![今月の旬:栗[令和の日本風土記]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/6817/5998/2678/metro272_seasonalfoodintokyo_hdr.jpg)