子供は想像の世界だけでなく、現実世界もあふれる好奇心を持って見つめています。「あれなぁに?」「どうして?」と、身の回りの世界の不思議さや面白さを感じ、心を動かしながら世界を知っていきます。

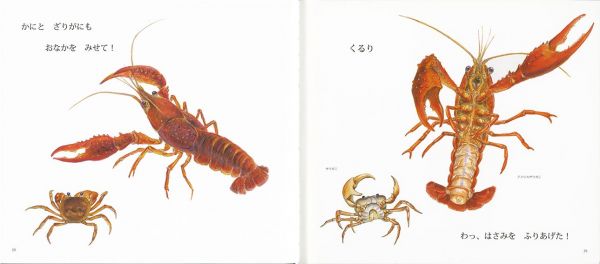

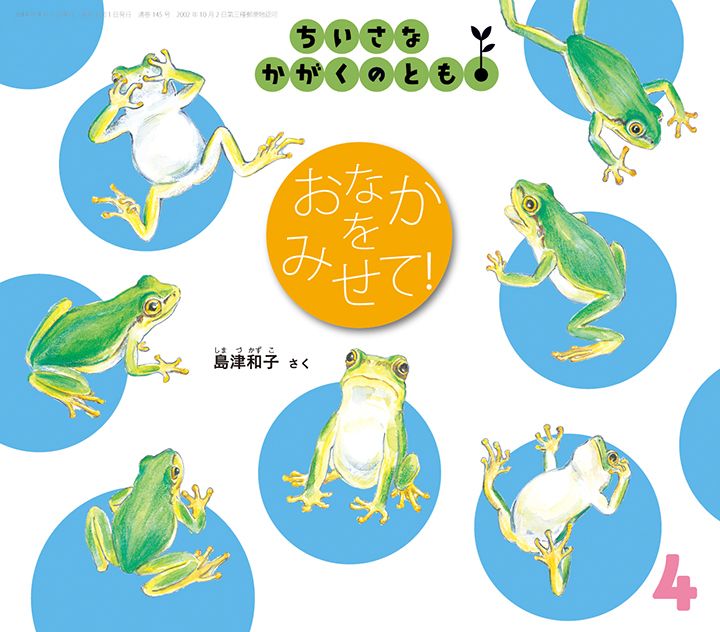

平成26年に福音館書店から刊行された『おなかを みせて!』(「ちいさなかがくのとも」4月号、島津和子作)は虫、カエル、ザリガニ、カメなど、子供にとって身近な生き物を「くるり」とひっくり返すと、それぞれのおなかが現れる絵本です。その、いつもと違う無防備な姿におかしさとともに親しみを感じます。

私の友人の幼稚園教諭が、3歳児クラスの子供たちにこの絵本を読みました。「かえるは どうかな? おなかを みせて!」「ででーん!」と言葉の響きの楽しさとともにヒキガエルのおなかが現れます。グロテスクな背中からは想像もつかない予想外にユニークなおなかの模様に、子供たちは目を丸くして歓声を上げました。作者自身が発見を面白がり、それを子供たちと楽しみたいという思いが、この絵本の言葉にあふれています。

絵本を読んでもらってから、3歳児クラスのみほちゃんは、園で飼っているウサギに「おなかをみせて」と話しかけ、ウサギのおなかを必死でのぞきこみました。さとし君は「くるり」と言いながらお気に入りの電車のおもちゃをひっくり返してじーっと見つめ、車や飛行機もひっくり返していきました。クラスでは、「〇〇みせて」がはやりの言葉になり、子供同士が言い合ってはケラケラ笑い合いました。

子供たちは絵本から単に知識を得るのではありません。絵本を介して、自分を取り巻く人や生き物、ものへの見方や関わり方を広げたり、作り変えたりしながら「本当の世界」をより深く知ろうとしていきます。そこには見つける面白さや、不思議さに気付き、考える姿があります。

また、その姿は子供だけではありません。この絵本を読んだ後の女子大生の会話です。「男の人も同じだよね。表はイケてなくても裏はすてきな人っているじゃない」「その逆、おなかは真っ黒っていう人もいる」「そもそも、どっちが裏で表なの?」「だから、じっくりと、よーく見るのよね、先生!」

的を射た彼女たちの言葉にうなずきながら、「結婚したら表だけを見るのよ」という言葉は、今はまだ胸の奥にしまっておきました。(国立音楽大教授 林浩子)

![「研究開発部門の裁量労働勤務制度」とは?[働くも暮らすも“心地よい”ってなんだろう?未来をひらくテーブルトーク]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/6817/6785/3766/metro275_worklifeintokyo_hdr.jpg)

![眠れない日々が 教えてくれたこと(睡眠の話)[連載エッセイ ゆらめくひかり]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3217/6785/3382/metro275_yuramekuhikari_hdr.jpg)

![東京メトロ[南北線]第4回 白金台[Tokyo Pocket 〜マイ・サードプレイスを探して〜]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/9717/6785/2769/metro275_tokyo-pocket_hdr.jpg)

![vol.4 森田望智(俳優)[観る・聴く・読む・考える 光が紡ぐ言葉]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/8417/6785/1872/metro275_culture-in-tokyo_hdr.jpg)

![vol.4 椅子であることをいつでもやめられるきみは団地を駆け抜けていく[岡本真帆のうたかたの日々 日付のない日記]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3417/6785/1592/metro275_daily-life-in-tokyo_hdr.jpg)