絵本は目と耳だけでなく、手や指で味わうことができることに気付かされた出合いがありました。今から8年前、ある絵本講座に参加した2人の大学生が私に言った言葉です。

Yさんは、「ろうあ者の母は、声を出して絵本を読むことができませんでした。私が母に絵本を差し出すと、母は手話で読んでくれました。私はその時間が大好きでした。幼い頃からずっと、母はその手で私の世界を広げてくれました」と。

自身が全盲のTさんは、「私は両親が読んでくれる声を聞きながら、指で一緒に点訳絵本に触れる時間が大好きでした。両親は私にいろいろな絵本を読んでくれました」と、幼い頃に出合った絵本の思い出を生き生きと語ってくれたのです。

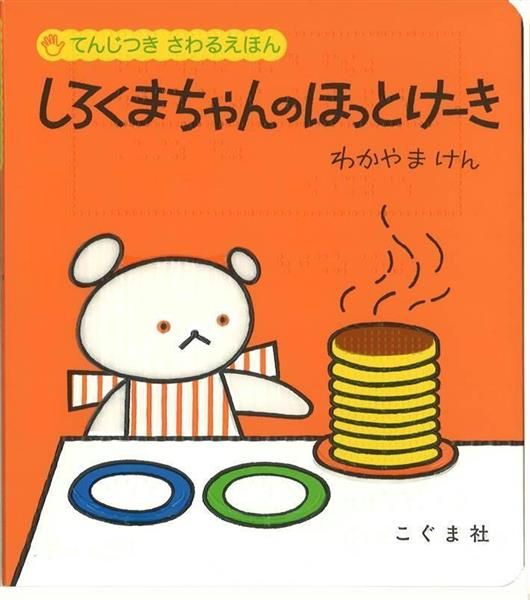

Tさんが指で読んだ点訳絵本-。現在では「点字つき絵本の出版と普及を考える会」からさまざまな絵本が開発、出版されています。その始まりは昭和56年に、全盲の岩田美津子さん(65)が、息子のために手作りした点訳絵本でした。市販の絵本に、点字で文章と絵の説明をつけた透明の塩化ビニールシートを張り、絵の部分も輪郭などに同じシートを貼りました。岩田さんの幼い息子が発した「これ読んで」の一言から生まれたのです。

友人やボランティアの協力を得て蔵書が100冊を超えた59年には、大阪市港区の自宅に「点訳絵本の会 岩田文庫」を開設し、貸し出しを開始しました。

また、当時、点訳本の郵送料は無料であるのに対し、点訳絵本は有料でした。しかし、「見える人と見えない人が絵本を一緒に楽しんでほしい」という岩田さんの思いは当時の郵政省をも動かし、点訳絵本の郵送料は無料化され、全国へと広がっていきました。大学生のTさんが楽しんだ絵本は岩田文庫の蔵書だったのです。岩田さんは点字付き絵本の出版にも尽力し、その経緯は『あきらめないで また明日も』(越水利江子著、岩崎書店)に詳しく書かれています。

岩田文庫は、平成24年にはNPO法人化され「てんやく絵本ふれあい文庫」となりました。現在は100人以上のボランティアに支えられながら運営され、蔵書数1万冊以上、年間5千冊の貸し出しを行っています。

子供の「読んで」に応える大人の思いは、子供たちに何か大切なものを手渡しているのです。(国立音楽大教授・林浩子)

![「研究開発部門の裁量労働勤務制度」とは?[働くも暮らすも“心地よい”ってなんだろう?未来をひらくテーブルトーク]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/6817/6785/3766/metro275_worklifeintokyo_hdr.jpg)

![眠れない日々が 教えてくれたこと(睡眠の話)[連載エッセイ ゆらめくひかり]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3217/6785/3382/metro275_yuramekuhikari_hdr.jpg)

![東京メトロ[南北線]第4回 白金台[Tokyo Pocket 〜マイ・サードプレイスを探して〜]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/9717/6785/2769/metro275_tokyo-pocket_hdr.jpg)

![vol.4 森田望智(俳優)[観る・聴く・読む・考える 光が紡ぐ言葉]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/8417/6785/1872/metro275_culture-in-tokyo_hdr.jpg)

![vol.4 椅子であることをいつでもやめられるきみは団地を駆け抜けていく[岡本真帆のうたかたの日々 日付のない日記]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3417/6785/1592/metro275_daily-life-in-tokyo_hdr.jpg)