本の楽しみは読むだけじゃない。自分でつくり、自分で売る。そんなセルフパブリッシング文化も文学フリマを筆頭に大盛況中!

商業出版とは一線を画した文学作品の展示即売会「文学フリマ」。小説、詩、エッセイから評論まで多岐にわたるジャンルが集まり、社会的テーマから極めて個人的な内容まで幅広い作品を直接売り買いできる場だ。本誌のデザインを担当するsoda design所属のなんとうさんと、同社の元アルバイトで現在デザイナーとして活躍する塚本さんは、5月11日の「文学フリマ東京40」に出店予定。この2人に文学フリマの魅力を語ってもらった。

なんとうももか

本誌の担当デザイナーの1人。何度か文学フリマに来場しているが、出店は初。

塚本波南

デザイナー。買い手としても、出店者としても何度も参加しているベテラン。

「文学フリマ」に初めて行ったきっかけは?

塚本:学生の頃、文芸誌の編集部でインターンをしていたのですが、編集部が毎年文学フリマに出店していたんです。そのブースで売り子をしたのが最初でした。おもしろいイベントだと思いましたが、当時は自分が作者になるイメージはなくて。でも編集部から「学生も作品を出していいよ」と言われたことが作者デビューのきっかけになって。仲間と話し合って、編集もデザインも製本も自分たちでやって本を完成させました。

なんとう:文学フリマは前から知っていましたが、最初に行ったのは欲しい本を買うためです。「オモコロ」のライター・マンスーンさんの日記本と、好きな歌人・岡本真帆さんの文フリ限定本が欲しくて。実際に行ってみると、その熱気に圧倒されました。こんなに多くの人が創作に情熱を注いでいるんだと、新しい世界を発見した感覚でした。

「自分の作品を作って出店しよう」

と決めるまでの心境は?

なんとう:私は美大出身で、文学フリマ以外のイベントで自分の作品を販売した経験はありました。もともと「言葉」が好きで、歌やドラマを楽しむときも、歌詞やセリフに注目するタイプだったんですが、ここ1年ほどで「いい文章を書きたい」という思いがどんどん強くなってきて。くどうれいんさんの『日記の練習』を読んだのを機に日記を書き始めたんです。昨年12月の文学フリマにイチ来場者として行ったところ、出店者が楽しそうにしている姿が印象に残って、私も出店しようと決めました。

塚本:大学卒業後は文学フリマから離れていましたが、友達に「一緒に出店してみない?」と誘われて即座に「やりたい!」と答えました。デザイナーとして、自分名義でゼロから本をつくる経験がしたかったんです。初めての本は写真とエッセイを組み合わせたもので、自宅プリンターで印刷し手製本した一冊。実際に出店して、同じように創作する人たちを見て「私も仲間入りした」という喜びがありました。

「人に読んでもらいたい」という気持ちの源は?

塚本:今回で4回目の出店になりますが、連作で「夢日記」を出しています。以前「前回おもしろかったので今回も買いに来ました」と言ってくださった方がいて、すごくうれしくて。好きに書いてはいますが、人が来てくれるだけでも大きな喜びです。リアルな交流には特別な温かさがある。「生身の力」って本当にすごいと実感します。

なんとう:自分の文章にどんな反応があるか知りたいし、初出店なので、どんな人が手に取ってくれるかも楽しみです。ただ、知らない人の日記を読むのはハードルが高いことも理解しているので、表紙を魅力的にしたり、展示方法にこだわったりと「届ける努力」もしていきたいです。読者に近づくための工夫も創作の一部だと思います。

文学フリマの魅力とは?

なんとう:つくり手のこだわりが反映された作品に出会えること。商業出版では難しい装丁、印刷、紙など、細部までこだわった本に触れられる貴重な場所です。今回は時間に追われましたが、ほかの作品を見て「もっとつくり込みたかった」と思うことも。著者の思いが100%形になった作品を見られるのも魅力だと思います。

塚本:SNSで発信できる時代ですが、あえて時間と労力をかけて本をつくり、そして売るというプロセス自体に意味があると思っています。私は日常の愚痴を作品に取り入れることもあるのですが、文学フリマはそれさえも受け入れてくれる懐の深さがあります。自分のなかのモヤモヤも言葉にして向き合えば作人となり、そこから人とのつながりも生まれる。だから興味のある人には「買いに行くより、出たほうが楽しいよ」と伝えています。

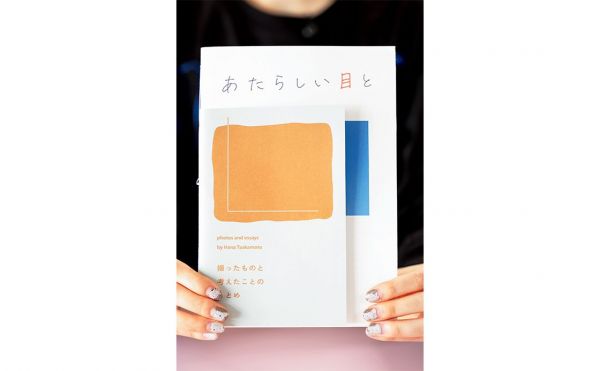

塚本さんが初めてゼロからつくった単著『あたらしい目と』。日常を写した写真とエッセイで、糸綴じ製本や紙にもこだわった思い出の一冊。

about

文学フリマ

出店者が「自分が〈文学〉と信じるもの」を自ら販売する2002年に始まった展示即売会。5月11日には東京ビッグサイトで第40回が開催。東京のみならず全国8会場で定期開催されている。

PICK UP

文学フリマでゲットした

お気に入りを紹介!

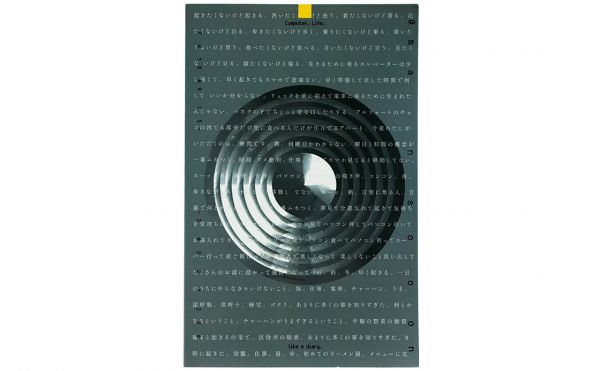

『20180915-20221228』

マンスーン

「文学フリマに行くきっかけになった本。絶対に紙の本でほしくて買いに行きました」(なんとう)

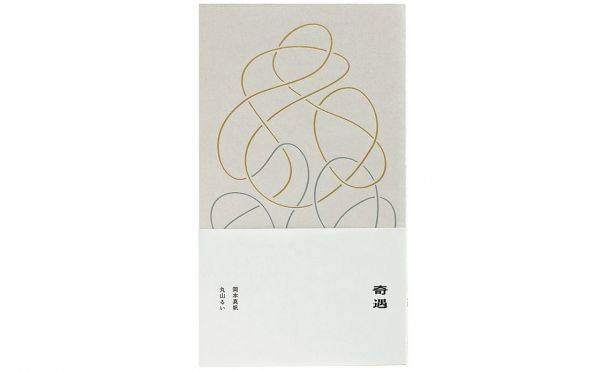

『奇遇』

岡本真帆・丸山るい

「初めての文学フリマで買った短歌の本。短歌が書かれたしおり付きで装丁も素敵」(なんとう)

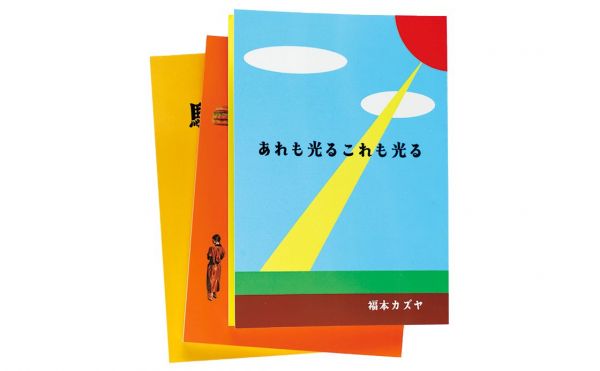

『あれも光るこれも光る』他

福本カズヤ

「会場で不思議と惹かれて3冊買ったエッセイ。ブースがすごく目立っていました」(なんとう)

『味のない毎日』

串岡七瀬

「淡々とした文章の中に観察眼が光る日常エッセイ。読みすぎてボロボロになってきました」(塚本)

『無実無罪のハーフケーキ』

羽渡

「リソグラフ印刷で糸綴じ、細部へのこだわりがすごすぎる一冊。尊敬の一言です」(塚本)

『くくみすの実』

小内光

「著者の手製本で、仕上がりが1冊ずつ異なる本。著者の世界観の結晶みたいな本です」(塚本)

『働きたくない vol.2』

嫌働舎

「好きなことを仕事にしていても、ネガティブな感情を持っていいんだと励まされた本」(塚本)

こだわりのセルフパブリッシング

5月11日に開催される文学フリマに本誌のデザインを担当するsoda designのグラフィックデザイナー3名が出店!どんな本をつくったのか、こだわりポイントを聞いた。

『日記を読む人 vol.1』

吉本穂花、にの、村雲菜月(四六判/128ページ)

書き手+3人の感想で広がる新しい日記の世界

デザイナー、広告プランナー、小説家の3人が、他人の日記を読んで好き勝手につっこみを入れる

“日記本版読書会”の本です。とある書店員のユーモラスな日記を読みながら、一緒に震え上がったり、お腹をすかせたり、感動してもらえたらうれしいです。あえて経年劣化の影響を受けやすい紙を使用して本自体も年をとるつくりにするなど、造本にもこだわりました。

『元気をそだてる日記』

なんとうももか(A6判/140ページ)

日記を書くと、こころが元気になっていく

この半年間の日記を本にしました。日記を書いていると、楽しいことや辛いことの中から、ちょっと良かったことを拾いあつめて書き留めていることに気がついて、うれしいことに光をあて続けると、自分が少しずつ元気になっていくような気が。本を読みデザインすること、職場のにぎやかな仲間、シェアハウスでの暮らし。やりたいことがありすぎる私の、愉快な生活記録です。

『考え中』

三上隼人(A6判/90ページ)

考えながら書く、書きながら考える

日常の中での些細な気づきから、学生時代の思い出まで、頭の中で考えていることをそのまま記録した短編集です。それと同時に、普段からあまり本を読まず、文学に疎いデザイナーである僕の、文学フリマに出店するまでの奮闘記でもあります。「考え中」というタイトルが放つ未完成な印象と創作意欲の勢いを大切にしようとこだわりました。

![本をつくって売る楽しみ「文学フリマがおもしろい理由」[本と出会いたい]](https://images.metropolitana.tokyo/7617/4676/9384/metro267_special_03_hdr.jpg)

![本をつくって売る楽しみ「文学フリマがおもしろい理由」[本と出会いたい]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/small/7617/4676/9384/metro267_special_03_hdr.jpg)

![vol.3 L PACK.[観る・聴く・読む・考える 光が紡ぐ言葉]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/6817/6532/6068/metro274_culture-in-tokyo_hdr.jpg)

![vol.3 雪原に生まれ変われるほど泣いて泣き飽きたころ春がくること[岡本真帆のうたかたの日々 日付のない日記]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/5617/6532/5798/metro274_daily-life-in-tokyo_hdr.jpg)

![今月の旬:牡蠣[令和の日本風土記]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/1917/6526/5571/metro274_seasonalfoodintokyo_hdr.jpg)

![セルフケアで癒やす[お疲れさま、2025年のわたし!]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3917/6525/8293/metro274_special_04_hdr.jpg)