いよいよ最終回を迎えるNHK大河ドラマ「真田丸」。といっても視聴していない人にとっては、何のことだかわからないかもしれません。

真田丸は、戦国武将、真田幸村(信繁)が大坂城の南に築き、1614年の大坂冬の陣で徳川軍と攻防を繰り広げ撃退した出城(とりで)のことです。大阪城の約1・5キロ南にある大阪市天王寺区の三光神社や心眼寺のあたりにあったと伝えられてきました。

11日の午前、真田丸ゆかりの地を歩いてみました。

最寄り駅の大阪市営地下鉄「玉造駅」を降りると構内には「三光神社」への道しるべが目に入ります。駅から南に延びる道路を歩くこと約5分、三光神社のある宰相山公園に着きました。

大阪市営地下鉄「玉造」駅の構内には三光神社への道順が←で記されています

鳥居をくぐって境内に入ると多くの観光客でにぎわっていましたが、前を通る地元の人が足を止めて手を合わせるどこにでもある普通の神社の風景が広がっています。

三光神社の鳥居。近所の人が足をとめて手を合わせる姿も見られる神社です=大阪市天王寺区

奧へと歩みを進めると見どころの1つ、「真田の抜け穴跡」がありました。ここから大阪城へと通じる地下道が設けられたという伝説があります。鉄格子がはめられた穴の中をのぞくと、地下道らしきものが左に曲がるように延びていました。

そして、その抜け穴跡のかたわらには勇ましい幸村像がたたずんでいました。ちなみに像の台座は真田家の菩提寺、信州・上田の「長谷寺」から取り出した石「真田石」で作られています。

勇ましい真田幸村像。台座は真田石でできています

ここから大阪城へと通じる地下道が設けられたという伝説のある「真田の抜け穴跡」

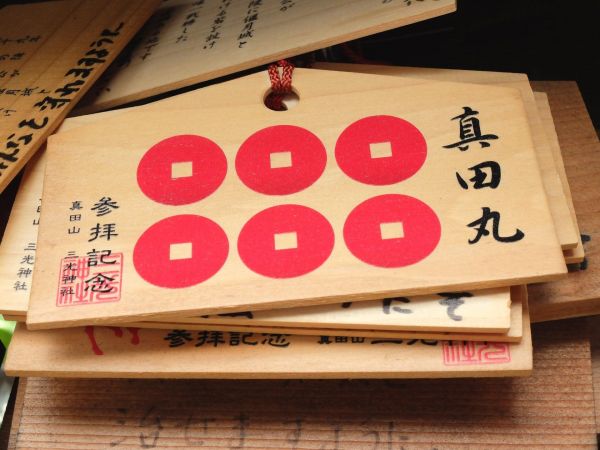

さらに階段を上ると、本殿があります。町歩きやジョギングのグループなど老若男女が参拝に訪れていました。絵馬には、もちろん真田の家紋「六文銭」が描かれています。

三光神社の本殿にはたくさんの人が

社務所に寄ると、六文銭をプリントした真田カラーの赤いはっぴを着た神社の方が「こちらは大阪七福神めぐりの寿老人を祀る神社なので、例年正月には参拝客が多かったのですが、大河ドラマの影響で今年は1年を通して参拝客が多いです」と話していました。

社務所には絵馬や真田ゆかりの御守りなども販売していました。

絵馬には真田家の家紋「六文銭」が描かれています

社務所の方は、六文銭のプリントの入った赤いはっぴを着て対応していました

神社の北側の宰相山西公園をぐるっと迂回して歩くと「真田幸村出丸城跡」という碑が建つ心眼寺に着きます。こちらは1622年、幸村とその長男、大助の冥福を祈るために創建されたお寺だそうです。創建から寺の定紋は真田家家紋の六文銭とされ、現在の山門扉にも六文銭が鮮やかに浮かび上がります。ちなみに山号は「真田山」というそうです。

「真田幸村出丸城跡」という碑が建つ心眼寺

ここで注目すべき点は高低差があり、心眼寺周辺が高くなっていることです。心眼寺前の道路は坂になっているので一目瞭然ですね。

心眼寺周辺は高くなっていて、高低差があります

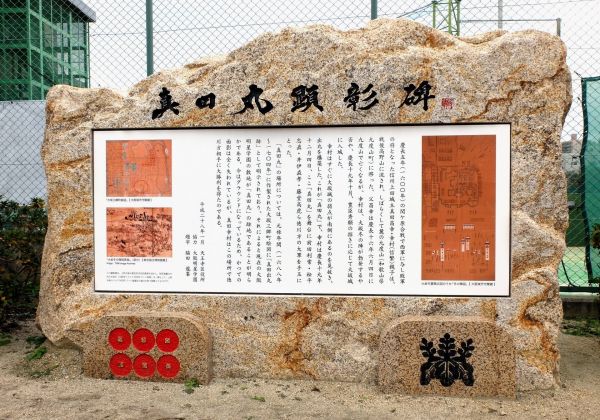

最近では、真田丸は三光神社よりも西側の現在は大阪明星学園中高が立つ区域にあったのではないかと指摘する調査結果なども出ています。明星学園の前には顕彰碑が建てられており、校舎の壁面には真田幸村と思われるモザイク絵が描かれていました。

大阪明星学園中高の前に建てられた顕彰碑

(写真はすべて田中幸美)

![vol.5 上田優紀(写真家)[観る・聴く・読む・考える 光が紡ぐ言葉]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/1217/7061/6142/metro276_culture-in-tokyo_hdr.jpg)

![vol.5 来世ごと賭けた勝負に負けたからこんなになにもない風の星[岡本真帆のうたかたの日々 日付のない日記]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3517/7061/5892/metro276_daily-life-in-tokyo_hdr.jpg)

![JR東日本で東北を旅しよう![東北の宝ものを探して —青森編]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/7217/7077/6695/metro276_jreast-takaramono-05_hdr.jpg)

![《目的別で見つける東北の宝もの》学ぶ宝もの6選[東北の宝ものを探して一青森編]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3017/7077/5670/metro276_jreast-takaramono-04_hdr.jpg)

![《目的別で見つける東北の宝もの》癒やされる宝もの6選[東北の宝ものを探して一青森編]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/5217/7077/4672/metro276_jreast-takaramono-03_hdr.jpg)

![《目的別で見つける東北の宝もの》食べる宝もの6選[東北の宝ものを探して —青森編]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/6017/7062/3201/metro276_jreast-takaramono-02_hdr.jpg)