港町・ヨコハマを舞台に3年に1度行われる現代アートの祭典「ヨコハマトリエンナーレ2017 島と星座とガラパゴス」が横浜市西区の横浜美術館をはじめ、中区の横浜赤レンガ倉庫と横浜市開港記念会館の3会場で11月5日(日)まで開かれています。

■テーマは接続と孤立

6回目となる今回のテーマは、「接続と孤立」。

SNSなどのコミュニケーションツールの急速な発展によって世界がグッと身近になる新しい「接続」状況が生まれています。一方で、世界は地域紛争や難民問題、アメリカに代表されるような保護主義や排他主義など「断絶や孤立、対立」などの課題に直面しています。

こうした相反する価値観が複雑に絡み合う世界の状況をアートで表現したのが今回の展示です。

「芸術のために立ち上がらねば」と題されたパオラ・ピヴィ氏の作品=3日、横浜美術館 (写真・田中幸美)

横浜美術館の逢坂恵理子館長は、「孤立している島のような状況を星に導かれるように創造力でつなぎ、異なるもの、分断されているものをつないでいく。そしてガラパゴスのような多様性や独自性を尊重しながら、新しい可能性を切り開いていくことを考えて準備してきました」とサブタイトルに込められた意味を解説しました。

展示は、特にセクション分けをしておらず、小さな個展の集合体のように構成されています。「島や星が連なり多島海の星座を形成するような感じをイメージした」とコ・ディレクターの三木あき子さんはいいます。

マウリツィオ・カテラン氏の分身と思われる作品は、美術館1階内壁にまるで囚人のようにつり下げられています

参加しているのは、38作家・組。複眼的な視点から意外なものの繋がりを示唆する作品もあれば、人と社会・自然の関係に新めて目を向ける作品、あるいは伝統と現代や過去と未来について言及する作品もあります。福島の帰還困難地域の日本社会の孤立など直面する社会問題芸術的観点からアプローチするプロジェクトなどもあります。

記者会見で集合した横浜トリエンナーレの参加アーティスト

■メイン会場の横浜美術館に巨大作品

メイン会場となる横浜美術館の外壁と柱には、救命ボートと約800着の救命胴衣を用いたインスタレーションが施されています。ベルリンを拠点に活動する中国人のアイ・ウェイウェイ(艾未未)氏の作品です。

横浜美術館の外壁を飾る救命ボートは実際に難民が使用しました

これらの救命胴衣は昨年、トルコからギリシャのレスボス島に流れ着いた難民が実際に着用していたものです。救命胴衣の集積が現在の緊迫した難民問題をリアルに表すとともに、難民問題に揺れる国際社会に強いメッセージを発信しています。

アイ・ウェイウェイの作品は、難民が実際に着用していた救命胴衣をモチーフにしています

また、アレックス・ハートリー氏は、白い不思議なトラックのような構造物を横浜美術館の前に設置しました。これは「どこにもない島、国の大使館」だそうです。

アレックス・ハートリー氏の白い不思議なトラック

ハートリー氏は2004年、北極圏で後退した氷河の下から地図にない島を発見したことをきっかけに、独立国家を立ち上げるプロジェクトをスタートさせました。このトラックの中には、島の断片やプロジェクトの資料が展示されています。三木さんは、「このプロジェクトを通して国家とは?国土とは?ということについて思いを巡らせる場所を提供しています」と話します。

トラックの中に展示された島の断片や資料

美術館に入ると目に飛び込んでくるのが、約2000本の竹を独自の手法で編み上げた巨大なしめ繩、あるいは鳥居のような構造物です。インドネシアのジョコ・アヴィアント氏の作品です。

巨大なしめなわや鳥居を連想させるジョコ・アヴィアント氏の作品

竹は、インドネシアの家屋や日用品の素材として長らく親しまれてきました。この作品で自国の失われつつある伝統文化や人間と自然の共生、あるいは自国で起こっている宗教的な対立や分断について言及しています。この構造物は下をくぐることもできます。

下をくぐることのできる建造物

■星座のように連なる38作家・組の展示

さて、美術館の1階を見渡すと、中央から左右にかけてまるで棚田が広がるような構造になっています。正面から入って右手の方は、モロッコとフランス出身の2人からなる「マップオフィス」の個展空間です。

棚田のような形状のところに作品が展示されているマップオフィス

この展覧会に合わせた新作で、日本の学生と行ったワークショップがベースになっています。日本の映画や文学作品の中に出てくる島に関連するような言葉を抽出し、それをたとえば〝愛の島〟とか〝ファンタジ-の島〟〝戦争の島〟などいくつか島の形にしてランドスケープを作っています。

マップオフィスの展示

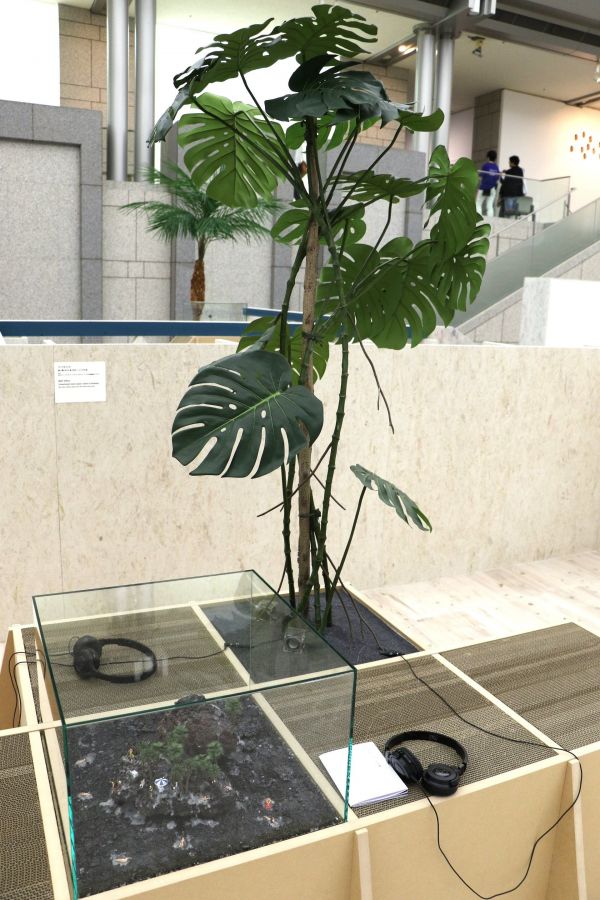

さらにそれぞれの島のイメージをサウンドスケープとして描き出し、それが聞けるようになっています。

島をイメージしたサウンドスケープは、ヘッドフォンで聴くことができます

ワエル・シャウキー氏は、映像三部作「十字軍芝居」では、キリスト教の聖戦をアラブ側のイスラムの観点から見た十字軍の歴史を表現しています。

ワエル・シャウキー氏の映像は、ベドウィンのように敷物に座って鑑賞することができます

「冷蔵庫を見たらザオザオの作品だと思ってください」と記者会見で話していたのは、中国の新疆ウイグル自治区出身のザオザオ氏。たびたび民族問題の舞台となるタクラマカン砂漠の真ん中に置かれた冷蔵庫に引っ張ってきた電線を繋いで冷えたビールを飲むという「プロジェクト・タクラマカン」を推し進めてきました。現在中国で民族問題を取り扱うことはタブー視されていますが、ザオザオ氏は「家族のもとに戻って作品を作りたい」と話します。

冷蔵庫を見かけたら「ザオザオだと思って」と話すように、冷蔵庫はザオザオ氏の作品に欠かせないアイテムになっています

■休憩場所も確保

美術館1階には、作品鑑賞の合間にくつろげる休憩スペース「ヨコハマラウンジ」があります。一見、作品と関係ないように見えますが、ヨコハマトリエンナーレのテーマやコンセプトを発展させるにあたって、源となったさまざまな情報や思想の断片などの資料に触れることができます。

休憩スペース「ヨコハマラウンジ」

また、1階全体は中央から左右にかけてまるで棚田が広がるような構造になっています。これは、横浜国立大学大学院/建築都市スクール「Y-GSA」の藤原徹平准教授らとの協働によって行われました。展覧会のテーマである「接続と孤立」を発展させて、「浮遊感、流動性」といったものをイメージしてこのような意匠にしたそうです。

横浜美術館のデザインは丹下健三氏によるものですが、藤原准教授らは、「建物との対話」も考えて、もともとある階段を生かしながら新たな階段を組み合わせて、新しい空間を作り上げました。

■ヨコハマの歴史に焦点

さらに、今回は横浜の歴史にもスポットをあてています。今年は大政奉還から150年目。一魚村に過ぎなかった横浜が、1859年に開港場の一つとなり、日本の近代化を牽引する街として発展してきました。

日本の近代化を象徴する歴史的建造物である「横浜赤レンガ倉庫」と「横浜市開港記念会館」も会場となっています。

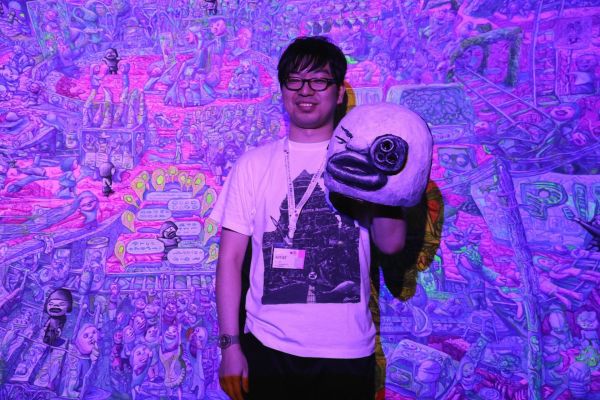

照沼敦朗氏は、生まれつき視力が弱いことから、世界を見渡せることを臨む「ミエテルノゾム」と社会の現実を見えすぎることに嫌悪感を持つ「ミエナイノゾミ」という相反するキャラクターを生み出しました。照沼氏が手にしているのがそのキャラクター=横浜赤レンガ倉庫1号館

幼い頃に撮影された家族や身近な人物の写真をもとに描かれた小西紀行氏の作品=横浜赤レンガ倉庫

現代アートというと、とかく「難しい」とか「よくわからない」とか思われがちですが、自分の感性やフィーリングに合う作品が必ず見つかるはずです。夏の1日、アートな横浜散策を楽しんではいかがでしょうか。なお、3年前がそうでしたが、会期終了が近づくとかなりの混雑が予想されますので、早目に足を運ぶことをおすすめします。(写真はすべて田中幸美)

◆「ヨコハマトリエンナーレ2017」

横浜市西区みなとみらい3ー4ー1の「横浜美術館」をはじめ、中区新港一丁目「の赤レンガ倉庫」1号館、中区本町1−6の「横浜市開港記念会館」地下で11月5日(日)まで。

午前10時~午後6時(最終入場は午後5時30分)。10月27日(金)~29日(日)および11月2日(木)~4日(土)は午後8時30分まで開場(最終入場は午後8時)。第2・4木曜日は休場。

問い合わせは03・5777・8600(ハローダイヤル/午前8時~午後10時)

ヨコハマトリエンナーレ2017公式WEBサイトは、http://www.yokohamatriennale.jp/2017/

![ハラハラしない投資って?[FP流!お金のヒント帳]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/5617/5998/3274/metro272_fp-office_hdr.jpg)

![今月の旬:栗[令和の日本風土記]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/6817/5998/2678/metro272_seasonalfoodintokyo_hdr.jpg)