7月の祇園祭、10月の時代祭とともに「京都三大祭」として知られている葵祭が15日、京都市内で華やかに行われました。

色鮮やかな装束に身を包んだ約500人の行列が京都御所を出発しました=京都市上京区の京都御所 (写真報道局・寺口純平撮影)

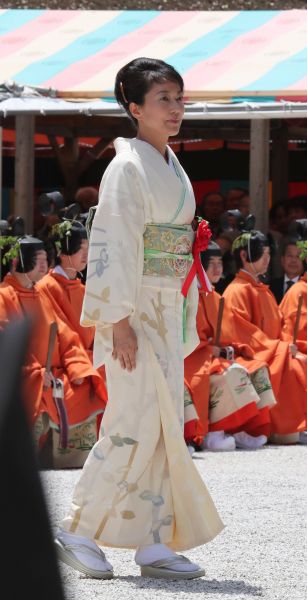

祭りのヒロイン、斎王代をはじめ約500人の参列者はみやびやかな宮廷装束に身を包み、新緑の都大路をしずしずと練り歩きました。

「腰興」(およよ)と呼ばれる輿に乗った斎王代は美しいですね (写真報道局・鈴木健児撮影)

下鴨神社の糺の森を進む行列 (写真報道局・寺口純平撮影)

葵祭は、今から約1400年前の欽明天皇(在位539~571年)のころに五穀豊穣を祈願して始まったとされる京都最古の祭りです。上賀茂神社(賀茂別雷神社)と下鴨神社(賀茂御祖神社)の例祭で、正式には「賀茂祭」(かもまつり)といい、昔は単に祭りといえば葵祭のことを指しました。

京都御所の宜秋門を出発する葵祭の行列 (写真・田中幸美)

斎王代を中心とする女人行列はとくに華やかですね(写真・田中幸美)

葵祭は、3日の「流鏑馬神事」や4日の「斎王代御祓の儀」、12日の「御蔭祭」など前儀にあたるさまざまな祭事が行われ、本祭当日の15日にはハイライトである「路頭の儀」が行われました。

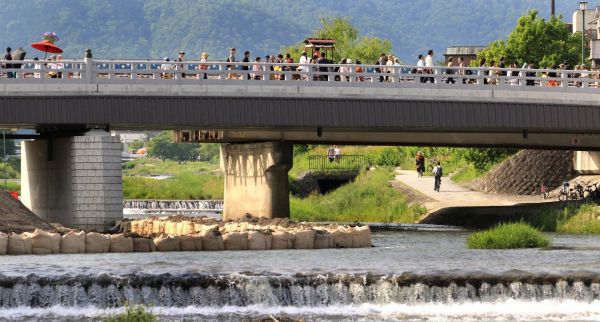

路頭の儀は、総勢500人以上をはじめ馬や牛、2台の牛車が行列を作り、午前に京都御所を出発。下鴨神社から上賀茂神社へと向かいます。

行列には牛車も2台登場しました(写真報道局・寺口純平撮影)

下鴨神社で行われた「社頭の儀」 (写真報道局・鈴木健児撮影)

行列は、先導する騎馬隊、乗尻(のりじり)や行列の最高位とされる天皇の勅使の代理を務める「近衛使代」(このえつかいだい)などからなる本列がまず進み、騎馬に乗った騎女(むなのりおんな)らを従え、専用のこし「腰腰」(およよ)に乗った十二単姿の斎王代お行列が続きます。

行列の最初は乗尻と呼ばれる騎手たちが進みます=京都市北区の加茂街道 (写真・田中幸美)

行列の最高位とされる近衛使代は天皇の使い(勅使)の代理です (写真・田中幸美)

馬にまたがった騎女の方々はりりしいです(写真・田中幸美)

御所車から参列者の衣冠、牛馬にいたるまですべてフタバアオイの葉で飾られるところから、葵祭の名がついたとされます。

行列の参列者はみな、頭にフタバアオイをつけています (写真報道局・鈴木健児撮影)

この日の京都は最高気温が30・4度まで上がる真夏日となりましたが、平安絵巻がまるで現代に蘇ったような美しい行列に沿道の人たちは拍手を送り、ため息をついていました。(文・田中幸美)

![東京メトロ[半蔵門線]第5回 清澄白河[Tokyo Pocket 〜マイ・サードプレイスを探して〜]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/9717/7061/7335/metro276_tokyo-pocket_hdr.jpg)

![vol.5 上田優紀(写真家)[観る・聴く・読む・考える 光が紡ぐ言葉]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/1217/7061/6142/metro276_culture-in-tokyo_hdr.jpg)

![vol.5 来世ごと賭けた勝負に負けたからこんなになにもない風の星[岡本真帆のうたかたの日々 日付のない日記]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3517/7061/5892/metro276_daily-life-in-tokyo_hdr.jpg)

![JR東日本で東北を旅しよう![東北の宝ものを探して —青森編]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/7217/7077/6695/metro276_jreast-takaramono-05_hdr.jpg)

![《目的別で見つける東北の宝もの》学ぶ宝もの6選[東北の宝ものを探して一青森編]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3017/7077/5670/metro276_jreast-takaramono-04_hdr.jpg)

![《目的別で見つける東北の宝もの》癒やされる宝もの6選[東北の宝ものを探して一青森編]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/5217/7077/4672/metro276_jreast-takaramono-03_hdr.jpg)