「禅」にはどこか難しいイメージがあります。米・アップルの創業者スティーブ・ジョブズは若いころから禅に接し、本質を重視する彼の仕事の姿勢に大きな影響を与えていたことはよく知られています。禅とは一体何でしょうか?「禅宗」は中国から伝えられた仏教の一派で、私たち1人1人に平等に宿っている仏のような心を自覚することだといいます。

そんな禅の歴史を振り返りながら高僧の肖像や書、絵画などの禅宗美術の至宝に触れる「特別展 禅 心をかたちに」が東京・上野の東京国立博物館で開催されています。今年は臨済宗の開祖となった「臨済義玄」(りんざいぎげん)の没後1150年、また日本の禅宗三大宗派の1つ、臨済宗の中興の祖「白隠慧鶴」(はくいんえかく)の没後250年にあたるため、その遠緯(えんき)法要を記念しての開催だそうです。遠緯とは、約50年ごとに行われる高僧の法要のこと。

東京国立博物館の救仁郷秀明・列品管理課長は、「本展のように大規模で質の高い作品が集まる機会は遠緯に合わせて50年に1度。ぜひこの機会を逃すことなくご覧いただきたい」と話していました。国宝22件、重要文化財102件を含む計240件もの作品が展示されます。禅宗美術に関する展覧会では過去最大規模です。

国宝22件、重文102件の禅宗美術の粋を集めた「特別展 禅 心をかたちに」=東京・上野公園の東京国立博物館(写真・田中幸美)

国宝22件、重文102件の禅宗美術の粋を集めた「特別展 禅 心をかたちに」=東京・上野公園の東京国立博物館(写真・田中幸美)

特別展の開催を前に、宝冠釈迦如来坐像の前で法要が営まれ、多くの禅僧の方々がいっせいにお経を唱えました(写真・田中幸美)

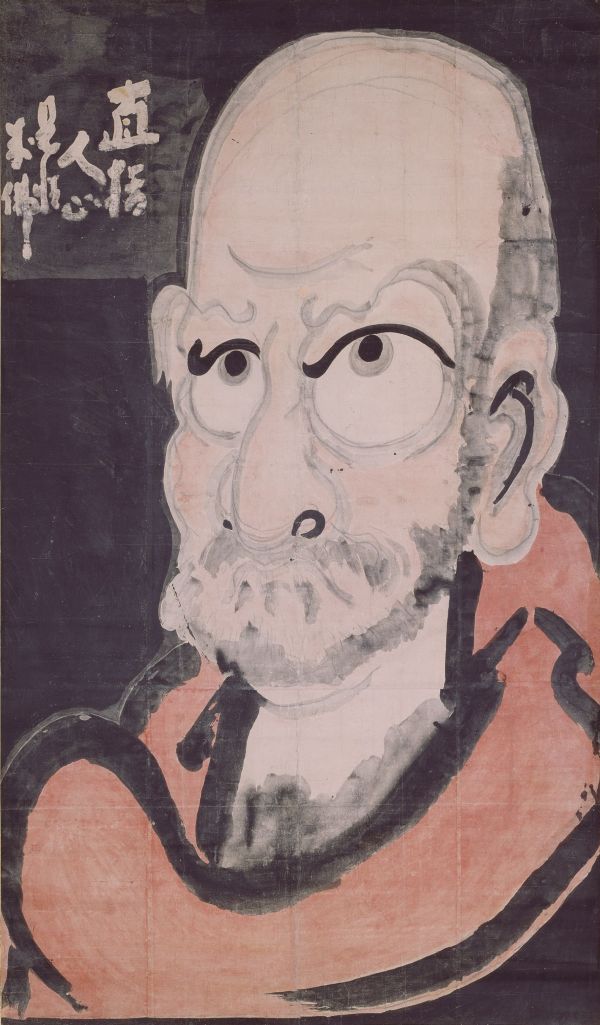

会場に足を踏み入れると、目に入ってくるのは、ポスターやフライヤーなどに使われた象徴的な作品「達磨像」です。日本で一般市民に禅を広めることに尽力し、近代禅画を代表する白隠禅師(はくいんぜんじ)による筆です。禅宗の祖である「達磨」(だるま)を描いた作品は数多くありますが、その中でも代表作として名高いのがこの高さ2メートルに及ぶ大分・萬壽寺の「達磨像」です。救仁郷さんは「ぎょろ目の達磨の顔の余白をすべて塗りつぶした非常に迫力のある作品」といいます。

「達磨像」 白隠慧鶴筆 江戸時代18世紀 大分・萬壽寺(通期展示)

第1章では、達磨がインドから中国にやってきて禅が成立するまでを歴代の祖師像などでたどります。見どころを救仁郷さんに解説していただきました。

注目すべきは鎌倉禅宗の基礎を築き後世に大きな影響を与えた渡来僧「蘭渓道隆(らんけいどうりゅう)賛」の文字がある「達磨図」です。「賛」の文字は、蘭渓道隆が達磨を褒めたたえる漢詩を書いていることを表し、絵画の作者より地位が高いことがうかがわれます。この絵は、鎌倉幕府執権の北条時宗のために作られ献上されたもので、宋時代の水墨画的な人物画の様式や表現が見られるこの時期の最先端を行く作品です。

臨済義玄のコーナーも設けられています。唐時代末の9世紀に活躍した禅僧で、その指導方法は棒で打ち怒鳴る「棒渇」(ぼうかつ)と呼ばれる激しいもので、「臨済将軍」の異名を取りました。臨済宗では高僧の言葉を記録した語録というものがありますが、当時の俗語を用いた臨済の説法が記録された「臨済録」が非常に生き生きとした格調高い言葉を伝えています。

「一休宗純賛」の文字のある「臨済義玄像」の画は、今にも「渇!」と厳しい声とともに棒で突かれそうな迫力です。ちなみに一休宗純はとんちの一休さんのことです。目が怒っていて拳が今にも出てきそうで「怒目憤拳」の臨済像と呼ばれています。

重要文化財「臨済慧玄」像 一休宗純賛 伝曾我蛇足筆 室町時代15世紀 京都の大徳寺真珠庵(10月18日~11月6日)

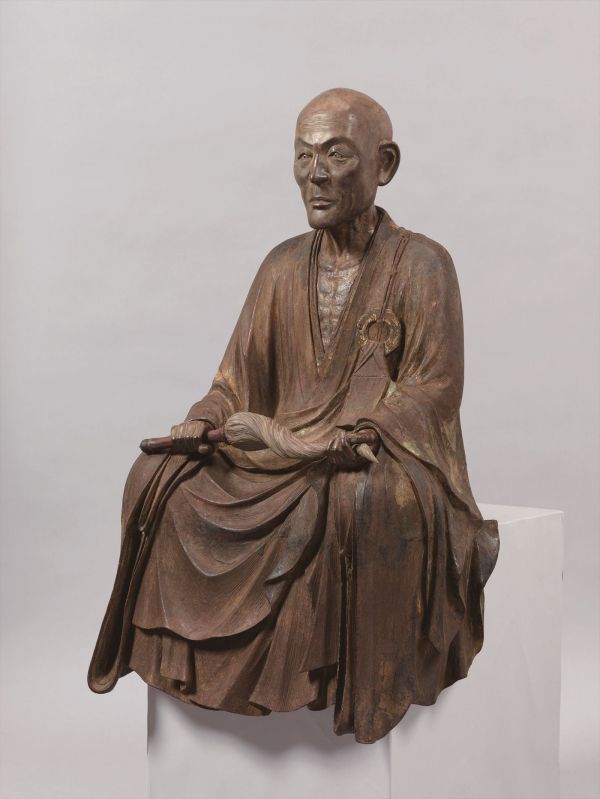

第2章では日本における臨済宗14派と黄檗宗計15派の開祖や本山を肖像や墨跡などで紹介しています。円爾(えんに・聖一国師)が開山した京都の東福寺は現在も山門や禅堂など全盛期を彷彿とさせる非常に大きな建物が残っていて東福寺の「伽藍面」(がらんづら)などといわれます。また鎌倉・建長寺の開山、蘭渓道隆の肖像彫刻は近年修理が行われ、それまで表面を覆っていた赤い漆をはがし、しわや痩せた頬の感じなど立体感が出て非常にシャープな造形が蘇っています。この展覧会がお披露目にあたるそうです。

重要文化財 「蘭渓道隆坐像」 鎌倉時代13世紀 神奈川・建長寺(通期展示)

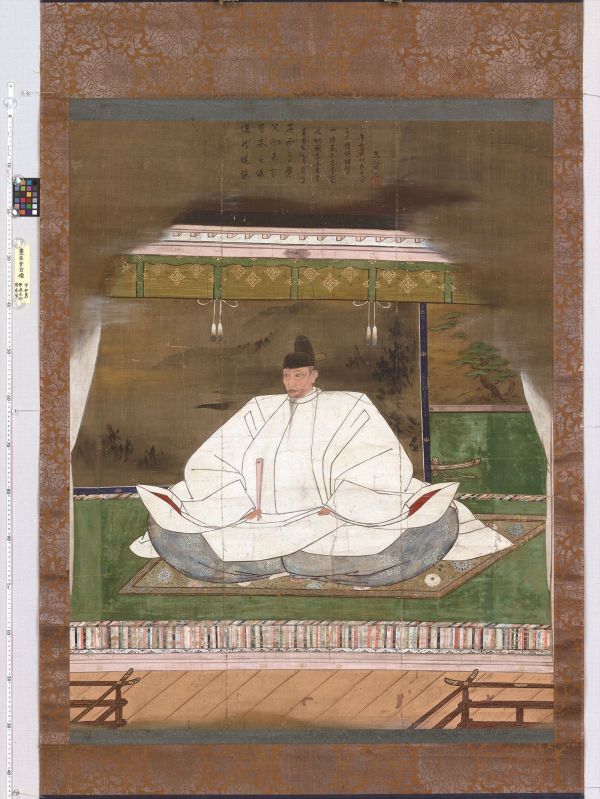

第3章では、戦国武将とブレーンとして活躍した禅僧を取り上げています。両者の相関図はとてもわかりやすくまとめてあります。特に有名なのは、徳川家康と黒衣の宰相と呼ばれた以心崇伝でしょうか。織田信長や豊臣秀吉、キリシタン大名として名高い大友宗麟などの肖像画が一堂に会しているのも歴史ファン垂涎(すいぜん)ですね。

織田信長像 狩野永徳筆 安土桃山時代 天正12(1584)年 京都・大徳寺(10月18日~11月6日)

そして後半では、近世禅画の名手、白隠慧鶴(はくいんえかく)と仙厓義梵(せんがいぎぼん)に焦点を当てます。

静岡県沼津市の松蔭寺に伝わる「白隠自画像」をじっと見つめてから、白隠の描く達磨像や布袋図を眺めると両者が実によく似ていることに気付きます。

仙厓は、当時の中心である江戸から遠く離れた美濃国武儀郡(むぎぐん・現関市)の小作農の子として生まれ、天変地異と政情不安の時代をへた寛政の改革から文化・文政の爛熟期に至るまで活躍しました。僧侶としての顔以外にも画家としての顔を持ち、なんともユーモラスでちょっと脱力感のある絵を残しています。

国宝「瓢鮎図」 大岳周崇等三十一僧賛 大巧如拙筆 室町時代15世紀 京都の妙心寺・退蔵院(11月8日~27日)

とかく難しいと思われがちな禅ですが、この特別展を機に、禅の世界にぐっと近づいてみませんか。

◆「特別展 禅 心をかたちに」は東京都台東区上野公園13-9の「東京国立博物館」で11月27日(日)まで。月曜休館。問い合わせは☎03・5777・8600ハローダイヤルまで。

公式サイトは、http://zen.exhn.jp/

![「研究開発部門の裁量労働勤務制度」とは?[働くも暮らすも“心地よい”ってなんだろう?未来をひらくテーブルトーク]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/6817/6785/3766/metro275_worklifeintokyo_hdr.jpg)

![眠れない日々が 教えてくれたこと(睡眠の話)[連載エッセイ ゆらめくひかり]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3217/6785/3382/metro275_yuramekuhikari_hdr.jpg)

![東京メトロ[南北線]第4回 白金台[Tokyo Pocket 〜マイ・サードプレイスを探して〜]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/9717/6785/2769/metro275_tokyo-pocket_hdr.jpg)

![vol.4 森田望智(俳優)[観る・聴く・読む・考える 光が紡ぐ言葉]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/8417/6785/1872/metro275_culture-in-tokyo_hdr.jpg)

![vol.4 椅子であることをいつでもやめられるきみは団地を駆け抜けていく[岡本真帆のうたかたの日々 日付のない日記]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3417/6785/1592/metro275_daily-life-in-tokyo_hdr.jpg)