《COLUMN 1》

行ってみたい神社からグルっとめぐる年末詣!

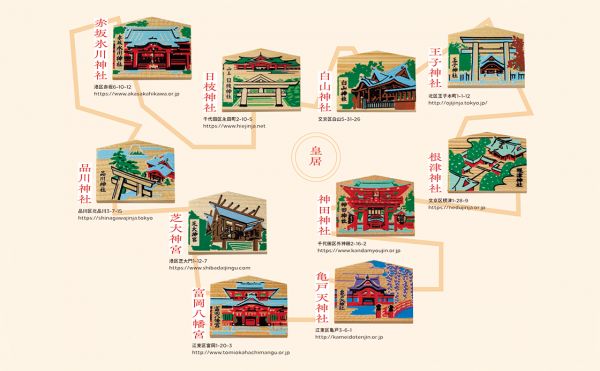

都内には「東京十社」と呼ばれる特別な神社がある。皇居が京都にあった時代、国家鎮護のために天皇陛下から勅使が遣わされる神社は、「勅祭社(ちょくさいしゃ)」と呼ばれていた。明治元年、明治天皇が東京の皇居へとお移りになると、勅祭社に准ずる神社を「准勅祭社」と定め、「東京の鎮護と万民の平安」を祈願された。そのときに選ばれたのが、東京十社だ。その後、昭和天皇の御即位50年を奉祝し、元准勅祭社の東京十社を巡拝する企画が立案されたことから「東京十社めぐり」が始まったという。

皇居をぐるりと囲むように佇み、十社をつなぐ道のりは約40km。めぐる順番は特になく、行ってみたいところから参拝すればいい。すべてめぐらなくても大丈夫。十社は都心から程近く、交通の便もいい。忙しくてなかなか神社詣ができないという人でも、スキマ時間に足を運ぶことができそうだ。

東京十社めぐり

公式HPはこちら

http://10jinja.tokyo/

王子神社

北区王子本町1-1-12

http://ojijinja.tokyo.jp/

根津神社

文京区根津1-28-9

https://nedujinja.or.jp

神田神社

千代田区外神田2-16-2

https://www.kandamyoujin.or.jp

亀戸天神社

江東区亀戸3-6-1

http://kameidotenjin.or.jp

富岡八幡宮

江東区富岡1-20-3

http://www.tomiokahachimangu.or.jp

芝大神宮

港区芝大門1-12-7

https://www.shibadaijingu.com

品川神社

品川区北品川3-7-15

https://shinagawajinja.tokyo

赤坂氷川神社

港区赤坂6-10-12

https://www.akasakahikawa.or.jp

日枝神社

千代田区永田町2-10-5

https://www.hiejinja.net

白山神社

文京区白山5-31-26

参拝記念には各神社の「ミニ絵馬」を!

東京十社にはそれぞれの御祭神が鎮座し、神社ごとに御神徳があるといわれている。そんな「東京十社めぐり」の記念に、各神社の「ミニ絵馬」(各300円、12月より順次各500円)を集めてみよう。絵馬をいただいた神社によれば、思い入れのある神社の絵馬をお守りのように身につけると、それぞれの神社のご加護を受けられるとのこと。ミニ絵馬は大きな絵馬に貼って飾ることもできる。

それぞれに趣や個性がある東京十社。年末詣でめぐったら、スッキリした気分で新年を迎えられること間違いなし!

《COLUMN 2》

産土神様(うぶすながみさま)とは?

〜一生見守ってくれる温かな存在〜

ここまで「年末詣」に出かけてみたい東京の神社仏閣と、東京十社めぐりを紹介してきたが、行ってみたい神社はあっただろうか? 東京だけでも神社仏閣は数えきれないほどあって、「どこを参拝したらいいのだろう?」と迷ってしまう人も多いはず。そんなとき、ぜひ訪ねてほしい神様がいる。それが「産土神様」だ。

産土神様とは、あなたのご先祖様が代々暮らしてきた土地や、あなたが生まれ育った土地を守っている神様のこと。「初宮詣(はつみやもうで)」や「七五三詣」で参拝した神社に祀られている神様が産土神様になる。自分の「初宮詣」や「七五三詣」の神社がわからないという人は、生まれた家の近くに鎮座する神社、家族でよく初詣に出かけた神社の神様を産土神様としてもよい。

私たちは生まれたときから命を終えるその日まで、この産土神様に見守られて生きていくといわれる。たとえば引っ越しなどで住む土地が変わっても、その守護の力は大きく、一生を通じて決して変わることはないという。それほど深い縁で結ばれた神様なのだ。神社は「心のふるさと」といわれるが、産土神様はまるで、故郷を離れてもずっと案じてくれる家族のような温かい存在でもある。

ときには、そんな産土神様のところへ出かけて、「おかげさまで元気です。ありがとうございます」と感謝の気持ちを伝えよう。遠くてなかなか行けないという人も、自分の産土神様と同じ神様を祀っている神社を参拝すると、産土神様とつながることができるので安心を。お参りするほどに、その絆は深まっていくはず。「年末詣」の締めくくりにぜひ!

生まれて初めて神様へ挨拶をする「初宮詣」。「七五三詣」は三歳、五歳、七歳と子供の健やかな成長の様子を、産土神様に見ていただくための大切な行事となる。

《COLUMN 3》

年末詣の基本

知っておきたい神社参拝の基礎知識

年末詣に出かける前に、気持ちよくお参りできるよう参拝の作法を学ぼう。

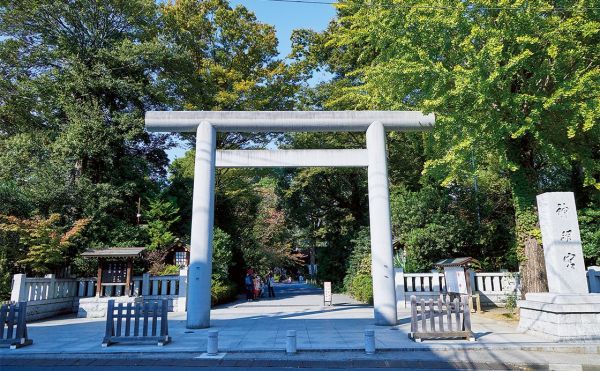

鳥居は神域への「門」。

一礼をしてくぐり、まずは手水舎へ。

参道の鳥居から神社へ。

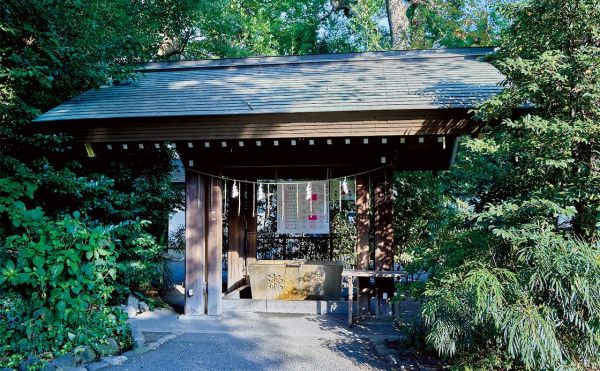

手水舎にて、手水の作法

1. 右手に柄杓を持ち、水を汲む。左手にその水をかけ清める。

2. 柄杓を左手に持ちかえて、右手を清める。

3. 柄杓を右手に持ちかえて、左の手のひらに水を受けて、その水で口をすすぐ。

4. そしてもう一度、左手に水をかけ清めてから、柄杓の柄を残った水で流し、洗い清め、伏せて戻す。

手水舎で心身を清めたら、いよいよ参道を進み、神前へ。

(この際、神様の通り道とされる参道の真ん中は歩かないこと)

手水舎で身を清める。最近は柄杓を置いていない神社も多い。

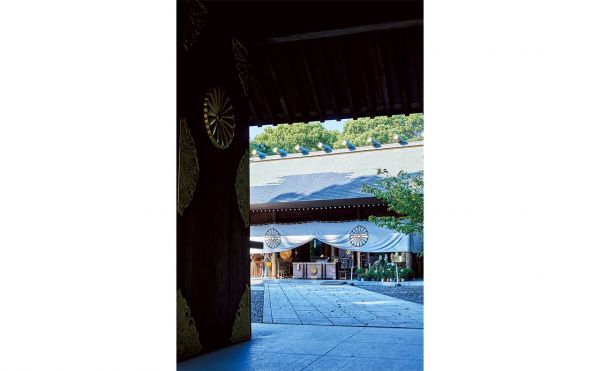

拝礼の作法「二拝二拍手一拝」

1. 賽銭箱にお賽銭を入れる。(鈴があれば、鈴を鳴らす)

2. まず二回、深く頭を下げる。(腰の角度は90度に曲げる)

3. 両手は胸の高さに合わせて、右手を少し引いて二回、手を打つ。

4. 両手をきちんと合わせて祈る。(心の中で名前と住所も伝える)

5. 手を下ろし、一回、深く頭を下げる。(腰の角度は90度に曲げる)

神前に進んだら姿勢を正して、作法にならってお参りする。

お守りの授与は拝礼後に。

いにしえの人は、さまざまな危険から身を守るために、石や鏡、剣などを携えていた。そういった時代から長いときを経て生まれたのがお守りだ。お守りには神様や仏様の力が宿っているので、むやみに中身を開けてはいけないとされる。常に身につけておくことで、ご利益が得られる。持つ個数に上限はないが、受けてから1年経ったもの、願いが叶ったものは、感謝の気持ちを込めて「納札所(のうさつしょ)」に返そう。

![東京十社めぐり 〜さあ、ぶらりと神社旅へ!〜[東京年末詣]](https://images.metropolitana.tokyo/6217/3373/1826/metro262_special_04_hdr.jpg)

![東京十社めぐり 〜さあ、ぶらりと神社旅へ!〜[東京年末詣]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/small/6217/3373/1826/metro262_special_04_hdr.jpg)

![「研究開発部門の裁量労働勤務制度」とは?[働くも暮らすも“心地よい”ってなんだろう?未来をひらくテーブルトーク]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/6817/6785/3766/metro275_worklifeintokyo_hdr.jpg)

![眠れない日々が 教えてくれたこと(睡眠の話)[連載エッセイ ゆらめくひかり]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3217/6785/3382/metro275_yuramekuhikari_hdr.jpg)

![東京メトロ[南北線]第4回 白金台[Tokyo Pocket 〜マイ・サードプレイスを探して〜]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/9717/6785/2769/metro275_tokyo-pocket_hdr.jpg)

![vol.4 森田望智(俳優)[観る・聴く・読む・考える 光が紡ぐ言葉]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/8417/6785/1872/metro275_culture-in-tokyo_hdr.jpg)

![vol.4 椅子であることをいつでもやめられるきみは団地を駆け抜けていく[岡本真帆のうたかたの日々 日付のない日記]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3417/6785/1592/metro275_daily-life-in-tokyo_hdr.jpg)