「雪村」と書いて「せっそん」…。

戦国時代の武家に生まれ、京に赴くことなく東国で活躍した画僧、雪村周継(せっそんしゅうけい)の作品約130点を集めた特別展「雪村 奇想の誕生」が来年3月に開かれます。11日に、特別展の会場となる東京・上野公園の東京藝術大学大学美術館で、展示概要が発表されました。

実際の作品を見ながら、来年3月に開催される「特別展雪村奇想の誕生」の概要について発表する古田亮・東京芸大准教授=東京都台東区の「東京藝術大学大学美術館」(写真・田中幸美)

雪村展は2002年に東京・渋谷の松濤美術館で行われて以来約15年ぶりとなります。監修を担当した河合正朝・慶応大学名誉教授は「今、なぜ雪村なのか?やはり個性的であるということです。16世紀にあって感性として近代性を持っていたのではないかという視点を打ち立てて展示しました。雪村の魅力を折に触れてお伝えしたい」とあいさつしました。

雪村は、常陸国(現在の茨城県常陸大宮市)で武家の一族に生まれ、幼くして出家し画業の道を歩み始めます。福島・会津に赴いた後、小田原・鎌倉を訪れ名画と名僧に接して次第に独創的な表現方法を確立したとされています。60歳代半ば以降、会津や三春を行き来しながら多くの傑作を生み出し、80歳代後半に没するまで絵画への情熱が衰えることはありませんでした。琳派を大成した江戸時代の画家、尾形光琳は雪村を慕っていたといいます。

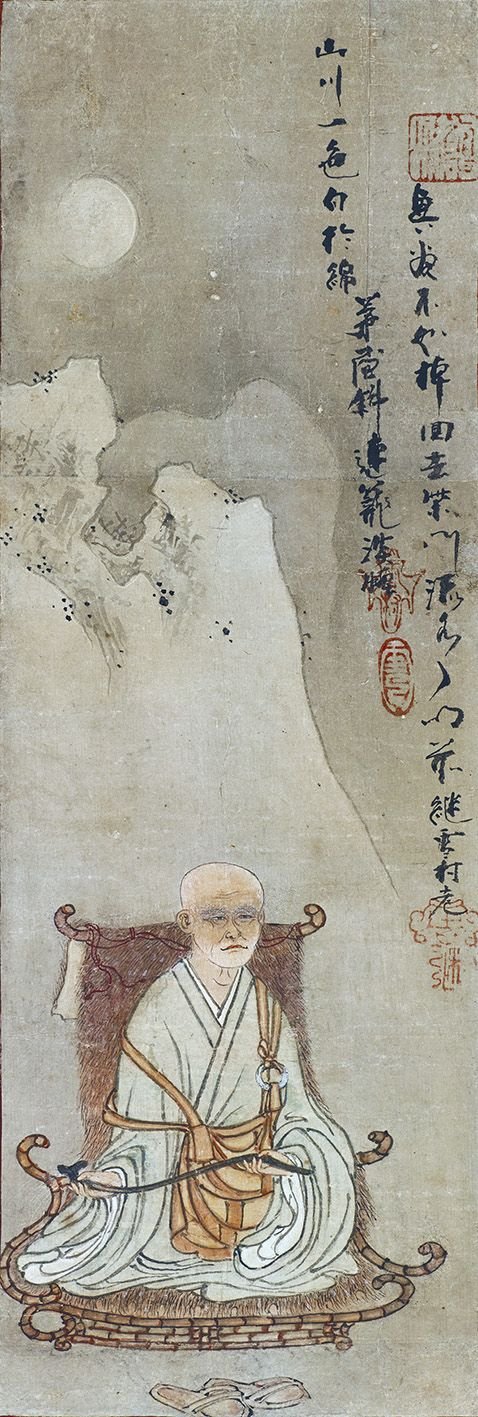

雪村筆 《自画像》 重要文化財 1幅 65.2×22.2cm 奈良・大和文華館蔵【展示期間:5月9日~5月21日】

雪村筆 《風濤図》 重要文化財 1幅 22.1×31.4cm 京都・野村美術館蔵 【展示期間:4月25日~5月21日】

見どころなどを解説した古田亮・東京芸大大学美術館准教授によると、雪村の特徴は「型破りな構成」「ユニークな形態」「大胆にして繊細」「細部に宿る命」などがあげられるといいます。水墨画には、雪舟を基本とする1つの「型」がありますが、それをいとも簡単に打ち破ったのが雪村だそうです。さらに、人物や花鳥の1つ1つがとてもユニークな姿形をしていて、どこかで誰かが描いたものを模写したのではない個性を感じさせる表現といいます。また、パッと見て変わっているなという絵を間近で見ると、非常に繊細な描写が見受けられます。「図版ではなかなかそこまではわからないので、ぜひ展覧会で本物を見ることによって改めて細部に宿っている命にまで気付いてほしい」と話していました。

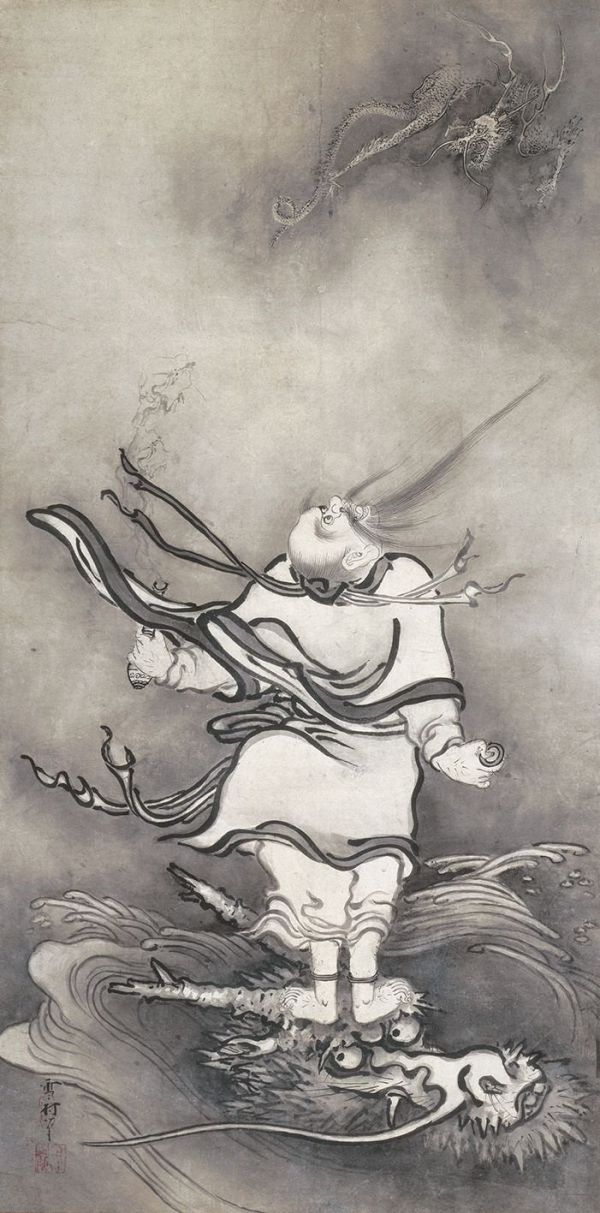

特別展のメーンビジョンとなっている「呂洞賓図」(りょどうひんず)(重要文化財 奈良・大和文華館蔵)は、中国の仙人「呂洞賓」を描きました。「こんなに首を上に上げたら骨が折れてしまうようなところまで形態が強調されている」と古田氏。また、部分を見ると、いくつもの波頭がなんと両サイドに向かって伸びており、横から吹いたというより呂洞賓自身が風を巻き起こしているように見えると指摘していました。

また、雪村を非常に敬愛していた尾形光琳の最晩年の傑作「紅白梅図屏風」は、雪村が布袋と紅白梅を描いた三幅対の水墨画「欠伸布袋・紅白梅図」の構図によく似ているといいます。「さまざまな研究者がすでに指摘していますが、川の流れを布袋の姿を重ね合わせたのではないか」と話していました。

雪村筆 《呂洞賓図》 重要文化財 1幅 119.2×59.6cm 奈良・大和文華館蔵【展示期間:3月28日~4月23日】

雪村筆 《欠伸布袋・紅白梅図》 3幅各120.5×64.3cm 茨城県立歴史館蔵【展示期間:3月28日~5月21日】

◆特別展「雪村 奇想の誕生」は2017年3月28日~5月21日、東京都台東区上野公園12ー8の「東京芸術大学大学美術館」で。問い合わせはハローダイヤル☎03・5777・8600。

![東京メトロ[半蔵門線]第5回 清澄白河[Tokyo Pocket 〜マイ・サードプレイスを探して〜]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/9717/7061/7335/metro276_tokyo-pocket_hdr.jpg)

![vol.5 上田優紀(写真家)[観る・聴く・読む・考える 光が紡ぐ言葉]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/1217/7061/6142/metro276_culture-in-tokyo_hdr.jpg)

![vol.5 来世ごと賭けた勝負に負けたからこんなになにもない風の星[岡本真帆のうたかたの日々 日付のない日記]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3517/7061/5892/metro276_daily-life-in-tokyo_hdr.jpg)

![JR東日本で東北を旅しよう![東北の宝ものを探して —青森編]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/7217/7077/6695/metro276_jreast-takaramono-05_hdr.jpg)

![《目的別で見つける東北の宝もの》学ぶ宝もの6選[東北の宝ものを探して一青森編]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3017/7077/5670/metro276_jreast-takaramono-04_hdr.jpg)

![《目的別で見つける東北の宝もの》癒やされる宝もの6選[東北の宝ものを探して一青森編]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/5217/7077/4672/metro276_jreast-takaramono-03_hdr.jpg)