今回はインスタや雑誌で写真を見て、ずっと気になっていた建物「東京ジャーミイ」を撮影してきました。当日はあいにくの小雨でしたが、ワクワクしながら最寄りの代々木上原駅へ。こんなビル群に礼拝堂が…?と疑いたくなるほど日常的な街並みを約10分歩くと突如、眼前に伝統的なオスマン・トルコ様式の建物が現れました。

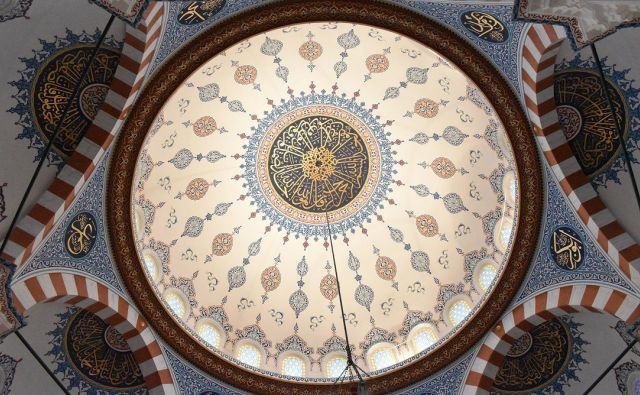

玄関の扉や外壁にちりばめられたカリグラフィなど工芸品に圧倒されつつ、建物内に入ると、そこはまさに異文化情緒あふれる空間。トルコ・イスラムの芸術品の展示やトルコ民家を再現した応接間はもちろん、写真映えしそうなカラフルな天井部分、ステンドグラスとどこを撮っても絵になりそう。

むしろ、どこを撮っていいかわからない…と迷っているとしょうめい先生からアドバイスが。「こういうときは建物の特徴であるシンメトリー(対称)や模様を際立たせて撮ることがポイントだね。左右対称の絵柄を考えてみよう」

なるほど!と早速、シャンデリアを中心にステンドグラスや内装の対称を切り取った1枚。

撮影していると徐々に、この荘厳な建物の役割や歴史に好奇心がムクムクとわいてきました。調べてみると、「東京ジャーミイ・トルコ文化センター」が正式名称。大規模なモスク(礼拝堂)を意味する「ジャーミイ」の役割に加え、イスラム教やトルコの文化について正しい知識を伝える拠点になっています。

広報担当の下山茂さんからは、こんなお話を伺えました。「なぜこの場所にモスクがあるのか、疑問に思っている人も多いと思います。もともと1917年のロシア革命の際、同国に住んでいたイスラム教徒が迫害を受け、そのうちトルコ人の一部が日本に移住してきました。生活になじんだ彼らが子どものために設立した学校を日本政府の協力で渋谷区に35年に移転し、その隣接地に38年に建てたのが前身の東京回教礼拝堂です」

そんなに深い歴史があったとは。でも、伝統的な様式を採用する建物のわりに、まだ新しい感じがします。

「当初の建物は老朽化で86年に取り壊されましたが、トルコ全土から寄付金を募り、約100人の技術者が来日して2000年に現在の礼拝堂になりました。最近では、テレビ番組やインスタに取り上げられることも多くなって、多くの人が訪れています。ガイドツアーも行っていて、今日もこれから2つの団体の予約が入っているんですよ」と下山さん。曲折のある歴史を経ても、寛容に来訪者を受け入れる―その精神を知ると、魅力を伝えようと撮影により力が入ります。

でも、雨天のため光をうまくコントロールできず、模様や装飾をなかなかきれいに撮れません。そこで苦肉の策ではありますが、スカーフを巻いた女性来場者を入れて撮ってみました。

これをみて先生から珍しくお褒めの言葉が。「基本的に、柱を中心に写すとそこに目がいってしまい、つまらない写真になりがちなんだ。でも、この1枚は印象的な格好の女性がいい具合にアクセントになって、シンメトリーが自然な構図に収まっているね」

ちなみに、開館時間(10:00~18:00)内は信者以外も気軽に入れますが、神聖な礼拝堂に入るには女性の場合はストールかスカーフ持参で、長袖、長ズボンかロングスカートなど露出の少ない服装で、とのこと。わたしもスカーフを巻いて撮影しましたが、建物内の神聖な雰囲気も手伝って敬虔(けいけん)な気持ちになりました。お褒めの言葉も、その恩恵かもしれませんね。

次回は東京ジャーミイの魅力を細部から伝えるポイントを先生に教えてもらう予定です。

東京ジャーミイ・トルコ文化センター(渋谷区大山町1-19)

服装や見学、写真撮影についての諸注意はHP(https://tokyocamii.org/ja/visit/)で必ず事前にご確認を。

問い合わせは、TEL 03-5790-0760、info@tokyocamii.org

※カメラ女子への激励や、しょうめい先生に教えてほしいことなどご意見・ご感想を募集します。編集部(question@metropolitana.jp)までどしどしお送りください!

しょうめい先生 新聞社で報道写真を撮り続けて40年以上のベテランカメラマン。ライフワークとして鎌倉の景色を撮り続けるほか、某大学芸術学部の写真学科で講師も務める。鎌倉ドローン協会の理事の肩書きを持ち、最新の撮影グッズにも精通している。

Illustration:Nozomi Yuasa

※第1、第3週の水曜掲載。

![「研究開発部門の裁量労働勤務制度」とは?[働くも暮らすも“心地よい”ってなんだろう?未来をひらくテーブルトーク]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/6817/6785/3766/metro275_worklifeintokyo_hdr.jpg)

![眠れない日々が 教えてくれたこと(睡眠の話)[連載エッセイ ゆらめくひかり]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3217/6785/3382/metro275_yuramekuhikari_hdr.jpg)

![東京メトロ[南北線]第4回 白金台[Tokyo Pocket 〜マイ・サードプレイスを探して〜]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/9717/6785/2769/metro275_tokyo-pocket_hdr.jpg)

![vol.4 森田望智(俳優)[観る・聴く・読む・考える 光が紡ぐ言葉]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/8417/6785/1872/metro275_culture-in-tokyo_hdr.jpg)

![vol.4 椅子であることをいつでもやめられるきみは団地を駆け抜けていく[岡本真帆のうたかたの日々 日付のない日記]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3417/6785/1592/metro275_daily-life-in-tokyo_hdr.jpg)