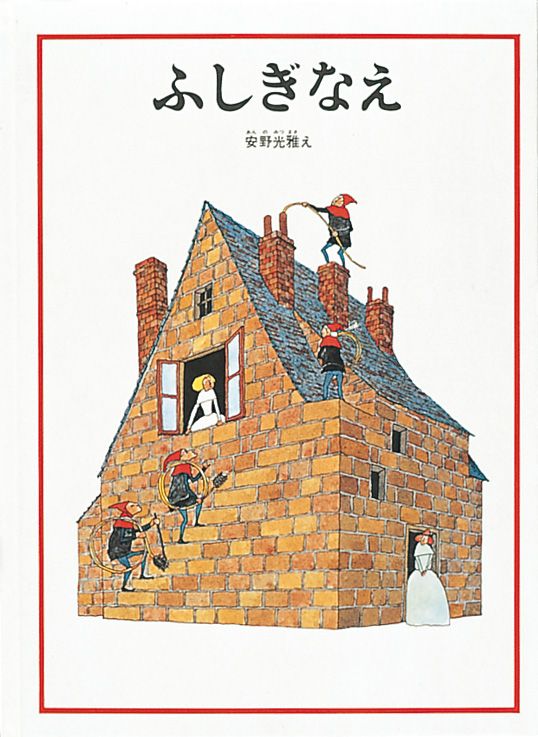

昭和43年に福音館書店の月刊誌に発表された安野光雅(あんの・みつまさ)さんの初めての絵本『ふしぎなえ』には、字がありません。絵の中の小人(こびと)たちを目で追ううちに、天地が逆転したり表裏がつながったりする不思議な世界に引き込まれます。

幼稚園に勤務していた頃、この本を手にした子供たちは、いつもとは違う読み方をしました。

本を縦にしたり、横にしたり、上から見下ろしたり、下から見上げたり、あるいは、自分が本の周りを回って近づいたり離れたりしながら、いろいろな角度から緻密(ちみつ)に描かれた絵を真剣なまなざしで、じっくりと見つめるのです。それは「読む」というよりも「探求する」と言った方が適切かもしれません。

詳細に描かれた家の中の小人たちの動きに視点を移すと、そこには逆さまの世界があります。階段を上がって上の階に行ったのに、また上がると元の階に戻ったり、蛇口から流れ出した水は川となってまた水道に循環したりと、子供たちは「えっ?」「変なの」と絵の中の不思議な世界に気づき、それから、「不思議だなぁ」「なんで?」「どうして?」と考え始めます。

また、絵の中に登場する小人が皆違って描かれており、その体の動きや表情から、一人一人の心もちに想像をめぐらせました。それゆえに、子供たちは、一つのページに何分でも見入り、味わうのです。安野さんの絵には、いつもはやんちゃでにぎやかな子供をも黙らせ、うならせ、考えさせる魔法があります。

安野さんが子供の頃、畳の上に鏡を置き、それをのぞいたときに映る世界に心を奪われた経験や思い出を描いたのがこの『ふしぎなえ』です。最近の著書『かんがえる子ども』(福音館書店)には、そう記されています。

この本では、92歳になった今も、日本を代表する世界的画家として活躍されている著者が、「子供」について、「考える」ことについて語っています。人の意見に惑わされず、「自分で考える」ことは前向きの姿勢の第一歩であること。そして、自分で考え、判断することの中から、何が本当か、嘘かを見極めていけるようになること。そのために「大切にしてほしいこと」を子供と向き合う大人たちに問いかけています。

視点を変えれば、私たちに見えている世界のもう一つ別の所に、本当の世界があるかもしれない。それを問い続け、考え続けていくことの大切さを『ふしぎなえ』は教えてくれるのです。

(国立音楽大教授 林浩子)

![「研究開発部門の裁量労働勤務制度」とは?[働くも暮らすも“心地よい”ってなんだろう?未来をひらくテーブルトーク]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/6817/6785/3766/metro275_worklifeintokyo_hdr.jpg)

![眠れない日々が 教えてくれたこと(睡眠の話)[連載エッセイ ゆらめくひかり]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3217/6785/3382/metro275_yuramekuhikari_hdr.jpg)

![東京メトロ[南北線]第4回 白金台[Tokyo Pocket 〜マイ・サードプレイスを探して〜]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/9717/6785/2769/metro275_tokyo-pocket_hdr.jpg)

![vol.4 森田望智(俳優)[観る・聴く・読む・考える 光が紡ぐ言葉]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/8417/6785/1872/metro275_culture-in-tokyo_hdr.jpg)

![vol.4 椅子であることをいつでもやめられるきみは団地を駆け抜けていく[岡本真帆のうたかたの日々 日付のない日記]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3417/6785/1592/metro275_daily-life-in-tokyo_hdr.jpg)