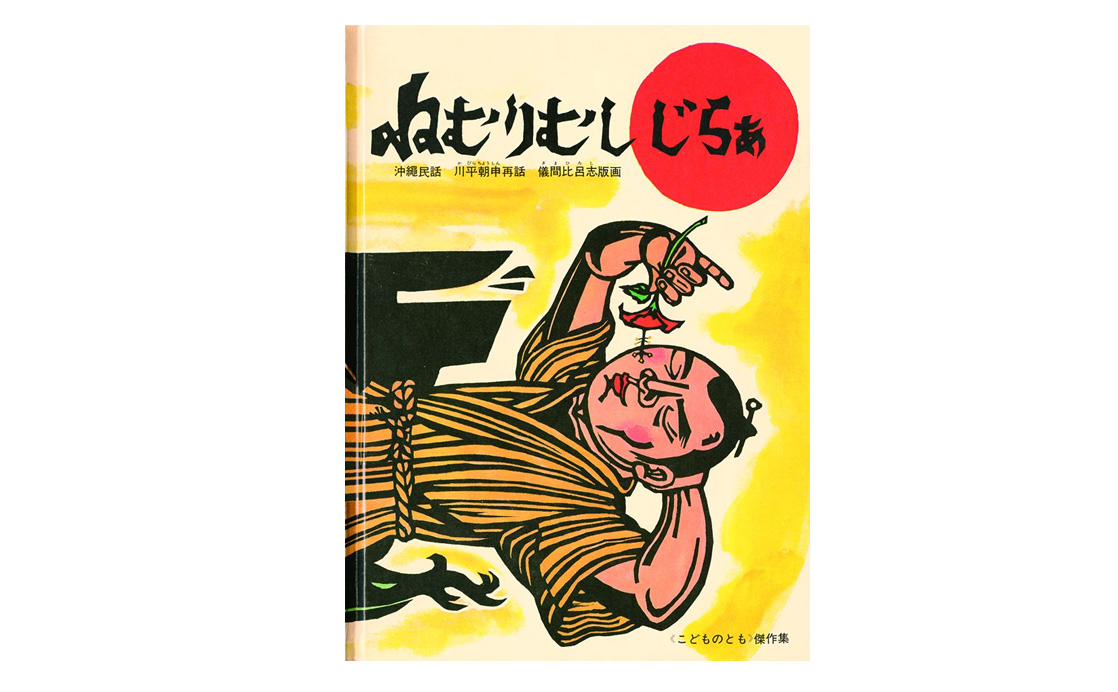

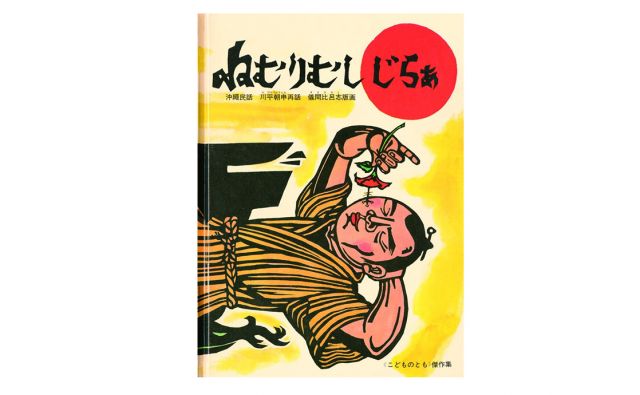

昭和45年に福音館書店から刊行された『ねむりむし じらぁ』(川平朝申(かびらちょうしん)再話、儀間比呂志(ぎまひろし)版画)は、木版画の力強い線と鮮やかな色彩に引き込まれる沖縄の昔話です。

両親は年を取り、その日の暮らしに困るほど貧乏なのに、息子のじらぁは働きもせず寝てばかりで、みんなから「ねむりむし じらぁ」と呼ばれていました。

ある日、じらぁは突然シラサギが欲しいと母親にねだり、買ってもらいます。夜、シラサギを懐に入れ、隣の金持ちの家の大きなガジュマルの木に登ったじらぁは、神のお告げだと言って、自分を婿に選び、両親も引き取るよう声を張りあげ、シラサギを星空に放ちます。金持ち夫婦は、そのお告げを信じ、娘とじらぁを結婚させ、じらぁの両親も引き取ります。結婚式がすむと、じらぁは人が変わったように働きだし、家は栄え、両親もじらぁも幸せに暮らしました。

怠け者だった若者が、何かをきっかけに変化し、幸せを得るお話は、日本のみならず、世界各地の昔話の中にあります。口承文芸学者の小澤俊夫さんは、著書『昔話が語る子どもの姿』(古今社)の中で、昔話にはさまざまな人生が語られ、主人公が子供や若者である場合は、その主人公が成長し、変化する姿を短いストーリーにしてみせてくれると述べています。

また、お話の部分部分に道徳的基準をあてると、昔話からは何のメッセージも聞けなくなる。昔話はゴールが大事なのだとも指摘しています。

先人たちは、寝てばかりいたじらぁが悪知恵を働かせ、金持ち夫婦をだまして幸せになったと語り伝えたかったのではないはずです。誰にも、若さゆえの失敗や苦い経験があります。それらを糧にして人は成長していくのであり、後に、じらぁは人が変わったように働き出します。

成長や変容には「時」が必要で、その長さは一人一人違います。じらぁは、寝ながら自分や両親が幸せになる方法を考えていたのです。そして、「自分から」ひょっこり起き出します。そこには、希望が語られています。子供や若者が自ら育つ「時」を、希望とともに信じて待つことの大切さを、昔話は教えてくれるのです。(国立音楽大教授 林浩子)

![「研究開発部門の裁量労働勤務制度」とは?[働くも暮らすも“心地よい”ってなんだろう?未来をひらくテーブルトーク]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/6817/6785/3766/metro275_worklifeintokyo_hdr.jpg)

![眠れない日々が 教えてくれたこと(睡眠の話)[連載エッセイ ゆらめくひかり]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3217/6785/3382/metro275_yuramekuhikari_hdr.jpg)

![東京メトロ[南北線]第4回 白金台[Tokyo Pocket 〜マイ・サードプレイスを探して〜]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/9717/6785/2769/metro275_tokyo-pocket_hdr.jpg)

![vol.4 森田望智(俳優)[観る・聴く・読む・考える 光が紡ぐ言葉]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/8417/6785/1872/metro275_culture-in-tokyo_hdr.jpg)

![vol.4 椅子であることをいつでもやめられるきみは団地を駆け抜けていく[岡本真帆のうたかたの日々 日付のない日記]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3417/6785/1592/metro275_daily-life-in-tokyo_hdr.jpg)