ホラーがブームになっている。人はなぜ、そんなに怖いものに惹かれるのか?シーンを代表する作品を(ネタバレは避けつつ)ひもといて、その魅力に迫りたい。

いま、ホラーが空前の盛り上がりをみせている。映画でも本でもイベントでも、恐怖を扱ったコンテンツが次々につくられ、広く注目を集めているのだ。

こんなにホラーが盛り上がっているのは、おそらく1990年代後半以来のこと。前回のホラーブームを体験した世代の人なら、1998年公開の映画『リング』が社会現象ともいえる話題を巻き起こしたのを覚えているだろう。90年代ホラーブームの代表作だった映画『リング』は、呪いのビデオテープによって呪いが拡散し、死ぬことを運命づけられた主人公が、助かるために謎解きを試みるという物語。白いワンピースに長い黒髪の怨霊・貞子が、テレビ画面の中から外に這い出してくるという衝撃的なクライマックスに、日本中の観客は悲鳴をあげたのだ。

それから約25年、令和のホラーブームでも、何かが現実に這い出してくるような恐怖が描かれている。前回のブームと異なるのは、映画『リング』では作品の中だけにとどまっていた呪いが、令和ホラーでは私たちのいる現実世界をも侵食してくるという点だろう。誰一人、安全圏にはいられないという怖さ。フィクションと現実の境界線が揺らぐところに、令和ホラーの大きな特色がある。

そんな令和ホラーを象徴するワードがモキュメンタリーだ。モキュメンタリーとは「まがいもの、にせもの」を意味する英語mockとドキュメンタリーを組み合わせて生まれた言葉で、実録作品のようにつくられたフィクションのこと。たとえば一般人へのインタビューや監視カメラの映像、テレビ番組のアーカイブなどを本物そっくりに創作し、それらを通じて不気味なストーリーを物語るという種類の作品だ。モキュメンタリー自体は以前から存在していたが、令和ホラーではこれがあらためてクローズアップされている。

その大きなきっかけとなったのが、背筋の小説『近畿地方のある場所について』。雑誌に掲載された怪談や、未解決事件のルポ、ネット掲示板の書き込みなど、一見つながりがないように思える資料の数々を読んでいくうち、近畿地方を中心に広がる呪いの存在が明らかになる、という作品だ。ヒントがちりばめられた物語を考察しながら読んでいった読者は、気がつくと自分も呪いの当事者になっていることに気づき、ぞっとする。

モキュメンタリーホラーの魅力は、こうした当事者性にある。第三者として鑑賞するのではなく、自ら体験する面白さだ。クリエイター集団・第四境界が次々にリリースする野心的なゲームにしても、テレビ東京のプロデューサー・大森時生が手がけたドラマ『イシナガキクエを探しています』にしても、10万人の来場者を記録した体験型ホラーイベント『行方不明展』にしてもそう。令和のホラーは虚構と現実の間で、リアルな恐怖を生み出すものが多いのだ。

しかし実をいえば、こうした傾向はホラーというジャンルにもともと備わっているものでもある。この世でいちばん怖い話。それは間違いなく、聞いている自分の身にも何かが降りかかってくるようなタイプの話だろう。恐怖を追い求めるホラーのつくり手が、虚構と現実の境目を取り払おうとするのは当然のことなのだ。

江戸時代の人々は、百物語と呼ばれる怪談会を楽しんだ。順番に怪談を披露し、一晩で100話を語り終えたとき、怪異が現れる。これもまた虚構と現実のはざまで、参加者を当事者にするための儀式だったのだろう。令和のモキュメンタリーホラーはある意味、こうしたホラーの原点に立ち返ったものといえるのかもしれない。

安全圏から一歩足を踏み出して、より近くに恐怖を感じる。この夏はそんな刺激的なホラーを楽しんでみてはいかがだろうか。

朝宮運河

あさみやうんが 怪奇幻想ライター・書評家 。朝日新聞のブックサイト好書好日にて「朝宮運河のホラーワールド渉猟」連載中 。7月に1990年代から現在に至るホラー小説の歴史を100の名作で辿る入門ガイド、『現代ホラー小説を知るための100冊』を上梓。

『現代ホラー小説を知るための100冊』

朝宮運河 著

1320円 星海社新書

朝宮さん推薦!

令和ホラーはまずここから!

【Book】

文庫版『近畿地方のある場所について』

背筋 著

880円 角川文庫

ライターの背筋は友人の編集者小澤とともに、近畿地方を中心に広がる怪談を調べ始めるが…。モキュメンタリーブームを巻き起こした傑作小説。

『変な家』

雨穴 著

770円 飛鳥新社

ユーチューバー、ライターとして絶大な人気を誇る雨穴による謎解きモキュメンタリー。奇妙な「間取り図」に隠された秘密に気づけるだろうか?

『かわいそ笑』

梨 著

1650円 イースト・プレス

話題のイベント『恐怖心展』にも関わっている作家・梨によるモキュメンタリー小説。90年代のネット文化を背景に、生々しい恐怖が描かれる。

【Game】

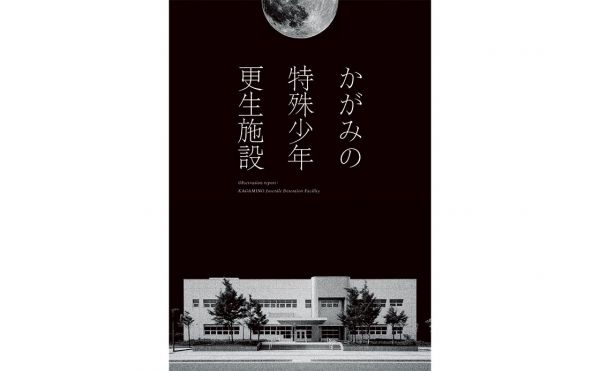

『かがみの特殊少年更生施設』

第四境界

ネット上で遊べるフリーゲーム。本物そっくりにつくられた更生施設のウェブサイト。しかしじっくり読んでいくとあちこちに違和感が…。

【You Tube】

『フェイクドキュメンタリー「Q」』

YouTube(@pro9ramQ)で配信中

YouTubeで公開されている超人気ホラーチャンネル。“フェイク”と宣言されているのに映像はリアルで、怪異の目撃者になった感覚を味わえる。

https://www.youtube.com/@pro9ramq

【TV】

『イシナガキクエを探しています』

テレビ東京

※TVerで配信中

テレビ東京プロデューサーで、数多くのモキュメンタリーホラーを手がける大森時生制作のホラー番組。行方不明者捜しが意外な真相につながる。

https://tver.jp/episodes/epvv0sxcz2

この夏はいつもより

怖いものがたくさん

話題の展示に注目映画、今年の夏はホラーコンテンツがもりだくさん。なかでも、シーンを牽引するクリエイターによる作品は、見逃せない。

【Exhibition】

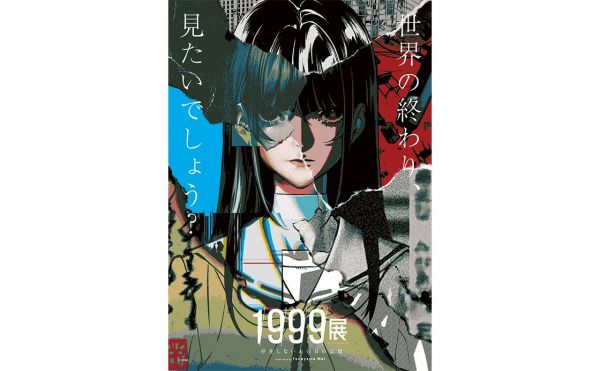

「1999展 ―存在しないあの日の記憶―」

会場:六本木ミュージアム(港区六本木5-6-20)

会期:9月27日(土)まで

https://1999-kioku.jp

1999年前夜の不安と期待が交差する独特な空気を感じながら、『世界の終わり』を“終末の少女”の導きによってたどるホラー体験型展覧会。小説家・背筋、ホラーゲーム『SIREN』の脚本家・佐藤直子、ホラー映画監督・西山将貴の3名により結成されたホラークリエイターユニット「バミューダ3」が企画を手がけている。

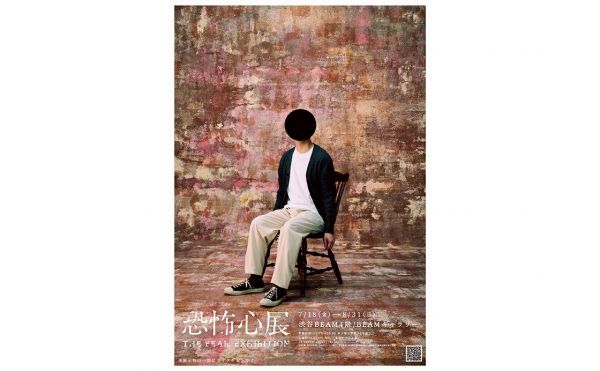

「恐怖心展」

会場:BEAMギャラリー(渋谷区宇田川町31-2 渋谷BEAM 4F)

会期:8月31日(日)まで

https://kyoufushin.com

昨年、東京・名古屋で開催され約10万人が来場した展覧会「行方不明展」を手がけた、ホラー作家・梨と、株式会社闇、テレビ東京プロデューサー・大森時生が再び集結! 「先端」「閉所」「視線」といった、さまざまなものに対して人が抱く生理的に感じる恐れや不安。その「恐怖心」をテーマに、展示を行う。

【Movie】

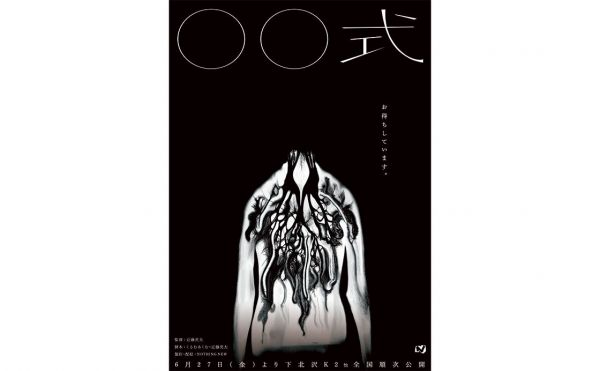

『○○式』

監督:近藤亮太

脚本:くるむあくむ・近藤亮太

出演:九十九黄助、吉田ヤギ ほか

製作・配給:NOTHING NEW

※全国順次上映中。上映館は、公式サイトへ

どこかに存在する、とある“式”の正体を探り、式とは何かを考える41分の“参列型”映画。監督は『ミッシング・チャイルド・ビデオテープ』の近藤亮太、共同脚本は映画初仕事となるホラー作家くるむあくむ、という2人のクリエイターがタッグを組む。本作は、映画レーベル「NOTHING NEW」による製作。2022年に誕生した同レーベルの作品は、世界でも評価され、 “本当に怖いもの”をテーマにしたU35ホラー映画脚本賞「NN0000」も主催。いま、注目を集めている。

![令和のホラーブームは何がそんなに怖いのか?(文 朝宮運河)[怖いが面白い]](https://images.metropolitana.tokyo/5217/5452/8074/metro270_special_01_hdr.jpg)

![令和のホラーブームは何がそんなに怖いのか?(文 朝宮運河)[怖いが面白い]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/small/5217/5452/8074/metro270_special_01_hdr.jpg)

![vol.4 森田望智(俳優)[観る・聴く・読む・考える 光が紡ぐ言葉]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/8417/6785/1872/metro275_culture-in-tokyo_hdr.jpg)

![vol.4 椅子であることをいつでもやめられるきみは団地を駆け抜けていく[岡本真帆のうたかたの日々 日付のない日記]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3417/6785/1592/metro275_daily-life-in-tokyo_hdr.jpg)

![自宅で踏み出す第一歩[踏み出そう、新しい「道」へ。]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/2617/6784/9324/metro275_special_04_hdr.jpg)

![香道/合気道[踏み出そう、新しい「道」へ。]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/2217/6784/7337/metro275_special_03_hdr.jpg)

![書道/華道[踏み出そう、新しい「道」へ。]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/2617/6784/6608/metro275_special_02_hdr.jpg)