22年前の深夜、フジテレビで放映された『放送禁止』。令和ホラーのつくり手に受け継がれている、この作品のDNAについて、生みの親2人が明かす。

令和ホラーに大きな影響を与えた

伝説の深夜番組『放送禁止』。

写真右)

長江俊和

ながえ としかず テレビディレクター、小説家、映画監督。モキュメンタリーを得意として、カルト的人気を博した『放送禁止』シリーズを生み出した。最新作は『出版禁止 女優 真里亜』(新潮社)。

写真左)

春名剛生

はるな ごお フジテレビコンテンツ事業本部。プロデューサーとして『放送禁止』はもちろん、『SMAP×SMAP』『突然ですが占ってもいいですか?』なども手がけてきた。

ー 『放送禁止』に影響を受けた、ホラーやモキュメンタリーのつくり手は本当に多いようですね。

長江:素直にうれしいです。20年以上前に、ほそぼそとつくっていた番組が支持されるとは。

春名:2003年の放映時に中高生くらいで見ていた世代が、いま30代後半。その彼らがあらゆる制作の第一線に立ちはじめた、ということなんでしょうね。

ー 同作は超能力やカルト宗教、ストーカーなどクセの強いテーマをモキュメンタリーで見せる画期的な番組でした。どんな経緯で企画が生まれたのでしょう。

春名:当時の僕は入社3年目。先輩に「どんな番組をやりたいの?」と聞かれたので「UFO番組です!」と答えました。そしたら「なら面白い人がいる」と紹介されたのが長江さんだったんです。

長江:僕はフリーのディレクターとして『奇跡体験! アンビリバボー』を手掛けていたので、「合う」と思われたんでしょうね。出会ってからは毎週、春名さんと二人で新宿の喫茶店でゴールのない企画会議を、延々としていましたね。

春名:とにかくUFOがやりたくて。「フェイクドキュメンタリーでUFOを出すのはどうかな?」とかね。

長江:お台場にUFOが襲来したことにして、オーソン・ウェルズの『宇宙戦争』(※)のTV版の企画を出したり。

春名:上司には、即却下されましたが(笑)。

※ 宇宙人襲来を架空のラジオニュース中継として制作した1938年のラジオ番組。モキュメンタリーの原点のひとつ

危ない宗教団体に密着して、

「お前らのせいだ」と怒鳴られる。

長江:それでフェイクドキュメンタリーの要素は残して、企画を練り直しました。僕がすでにフェイクドキュメンタリーの番組を手がけていた経験もありましたしね。

ー すでに撮られたことがあった?

長江:はい。丁寧に画をつくりこむドラマ制作のスタイルに飽きていた時期があって。そこでまず1本だけ『NONFIX』というドキュメンタリーを深夜枠で撮らせてもらった。照明もなしで手持ちカメラ1台で、予想できない動きをする被写体を撮る臨場感にハマりました。「同じ手法でドラマを撮ってみたい!」と、1996年に『FIX』という「ノン」をとったフェイクドキュメンタリー番組を撮り、その後も深夜の『Dの遺伝子』という番組を企画して、連続ドラマにしたんです。

春名:超能力でコップが割れる描写を撮りたいと言っていましたよね。そういった長江さんのやりたいことや、僕がつくりたかったUFOを組み合わせて、『放送禁止』の企画が出来上がったんです。

長江:だからじつは、いちばん初めの『放送禁止』ってオカルト要素が強いんです。

春名:ところで僕は、長江さんが手がけた『NONFIX』がどうしても見たくて。危ない宗教団体を取材した回ですよね。

長江:「1994年のある日に東京に大地震が起きる」と予言をしている宗教団体のドキュメンタリーですね。富士山の裾野に移住して、Xデイに備えていた彼らに密着しました。ただもちろん予言の時間を過ぎても、何も起きないわけですよ。それで総統が団員を集めて「なぜ地震が起きなかったか」を説明した。ひとつはその日、自民党政権が倒れ、新内閣が誕生したため。「パワーがそっちに持っていかれてしまった」と。そしてその後に「お前らのせいだ!」と僕らのほうを指さした。番組はそこで終わるんです。

春名:怖いのはそのあとです。

長江:翌年1月に阪神・淡路大震災が起きたんです。「もしかしてこれのことだったのか」と久しぶりに総統に電話したら「違う。そしてこの震災だけじゃないぞ」と言われたんです。そして2ヶ月後、オウム真理教による地下鉄サリン事件が起きました。

俳優にわたす脚本だけ

“アレ”をすべて抜いていた。

ー 『放送禁止』には、“これって本当?”と思わせるリアリティが宿っています。らしく見せる工夫はどのように?

春名:ひとつはドキュメンタリー同様、手持ちカメラで生々しい映像を撮ること。あと「本当のデータ」や「専門家のコメント」の挿入も効果的でしたよね。

長江:たとえば第3話の「ストーカー地獄編」では、ストーカーの相談件数が増加していることをデータで示し、弁護士によるストーカー規制法の説明コメントも入ります。ウソとわかっていても「あれ? もしかして」と思わせられたかなと思います。

ー キャスティングも大変だったのでは。俳優然とした人だとリアルさを欠き、かといって確かな演技力も必要です。

長江:そうですね。だからオーディション段階から、セリフを渡さずに演技してもらっていました。たとえば「あなたは隣人トラブルに悩む主婦です。僕の質問に答えて」と伝え、アドリブで話してもらった。

ー え、セリフを渡さず撮影を?

長江:もちろん撮影前に、伏線のプロットもセリフもすべて綿密につくり込んでいます。ただ、俳優には、セリフの部分を除外した脚本を渡していました。「脚本のセリフを読む」とどうしてもリアリティが出ない。その状態に人間が置かれたら、どんな言葉を吐き出すか。そのリアルな言葉が出るまで何度も撮り直しました。だからセリフじゃなく本気の言葉。データの挿入もそうですが、嘘の中に真実を混ぜて、「本当かもしれない嘘の話」に見せていたわけです。

ー 番組の冒頭に流れる「事実を積み重ねる事が必ずしも真実に結びつくとは限らない」のテロップのようですね。

春名:あれは、実は新人研修のときに報道の方に言われた言葉なんですよ。もちろん違う文脈だったのですが、『放送禁止』にマッチする気がして入れました。

ー そんな『放送禁止』の影響を感じるコンテンツがまた人気です。モキュメンタリーや新しいホラーがいま、あらためて支持される理由をどう考察されます?

長江:いまに限らず、“怖い”は、ずっと人気のコンテンツだと思います。コロッセオで戦士と猛獣を闘わせたのも、講談師の怪談も、横溝正史のオカルト風ミステリー小説も、『放送禁止』と根は同じ。人間が持つ残虐性や不思議なものには、人を惹きつけるエンタメ性がある。そうした連綿と続くDNAを次世代につなげられているのは幸せですね。

©️フジテレビ/イースト

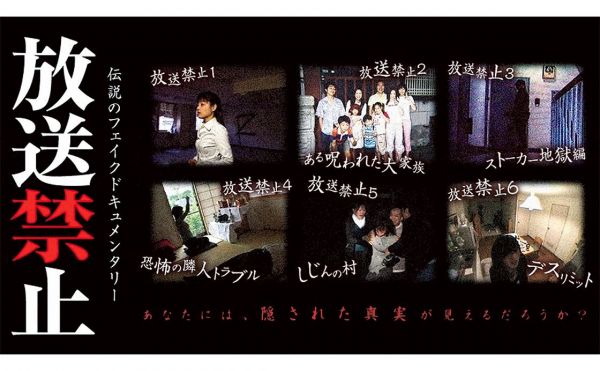

『放送禁止』 全6話

企画・脚本・監督:長江俊和

プロデューサー:角井英之(イースト)、春名剛生(フジテレビ)

制作:フジテレビ/イースト

「この番組は当時放送が禁じられていたある番組の“お蔵入りテープ”を発掘し再編集したものである」。こんなコピーとともに突然始まるフェイクドキュメンタリーシリーズ。2003年4月1日の深夜に第1話が放送。以降、不定期に計7話が放送され、劇場版も3本つくられた。現在はFODで視聴が可能。

![フェイクドキュメンタリー『放送禁止』(監督 長江俊和 フジテレビ 春名剛生)[怖いが面白い]](https://images.metropolitana.tokyo/3017/5454/1620/metro270_special_03_hdr.jpg)

![フェイクドキュメンタリー『放送禁止』(監督 長江俊和 フジテレビ 春名剛生)[怖いが面白い]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/small/3017/5454/1620/metro270_special_03_hdr.jpg)

![東京メトロ[半蔵門線]第5回 清澄白河[Tokyo Pocket 〜マイ・サードプレイスを探して〜]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/9717/7061/7335/metro276_tokyo-pocket_hdr.jpg)

![vol.5 上田優紀(写真家)[観る・聴く・読む・考える 光が紡ぐ言葉]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/1217/7061/6142/metro276_culture-in-tokyo_hdr.jpg)

![vol.5 来世ごと賭けた勝負に負けたからこんなになにもない風の星[岡本真帆のうたかたの日々 日付のない日記]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3517/7061/5892/metro276_daily-life-in-tokyo_hdr.jpg)

![JR東日本で東北を旅しよう![東北の宝ものを探して —青森編]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/7217/7077/6695/metro276_jreast-takaramono-05_hdr.jpg)

![《目的別で見つける東北の宝もの》学ぶ宝もの6選[東北の宝ものを探して一青森編]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3017/7077/5670/metro276_jreast-takaramono-04_hdr.jpg)

![《目的別で見つける東北の宝もの》癒やされる宝もの6選[東北の宝ものを探して一青森編]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/5217/7077/4672/metro276_jreast-takaramono-03_hdr.jpg)