女性のココロとカラダのケアを考え、よりよい未来につなげる「Fem Care Project」。本誌編集長・日下紗代子が、さまざまな人にお話を聞きながら、女性の健康課題や働き方について考えていきます。

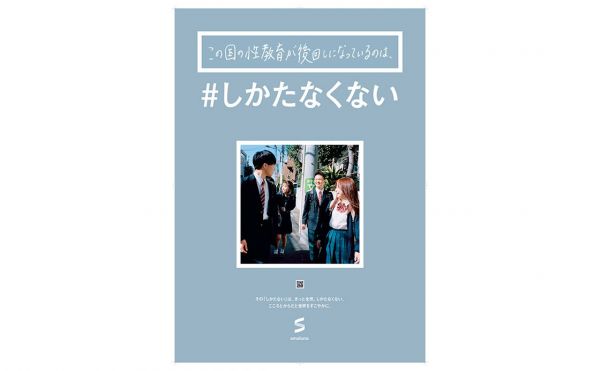

メトロポリターナ3月号の特集で紹介した「#しかたなくないプロジェクト」。性やカラダにまつわる「しかたない」を可視化し、話し合う機会や新たな選択肢をつくろうと、オンラインのピル処方サービス「スマルナ」を手掛けるネクイノと、渋谷未来デザインが、昨年12月に立ち上げたこのプロジェクトが、新たな取り組みをはじめた。それが、「性共育プロジェクト」だ。「性”共”育」という名に込められた思いについて、プロジェクトを支える人々に話を聞いた。

クリエイティビティと

ユーモアで意識の壁を超える

フェムテックやフェムケアという言葉に注目が集まる一方で、置き去りにされがちな性教育。価値観が多様化しているのに、性教育の分野では、先生や専門家が子供たちに一方的に教えているスタイルに変化がない。それでは、本当に必要な人に必要な情報が届かないのではないかという仮説が、プロジェクトの問題意識としてある。

ネクイノ代表の石井健一氏は、「プロジェクトを進めるにあたり大事にしたのは、双方向性。大人も子供も垣根なく、本当に知りたい事柄を日常的に深めていくプロセスとして『共に育む』形を模索したいと思いました」と語る。その第一歩として、まずはワークショップを5月に開催。全4回開催されるというその場には、企業・学生・専門家・医師をはじめ、多種多様なバックグラウンドをもつ25名の有志が参加し、11月の成果発表をゴールに、「性共育」という新たなジャンルを共創する。

プロジェクト運営企業のひとつ、ニューピースの田中佳佑氏は、「性教育は、”しかたない”を”しかたなくない”ものへと変えるための前提となる教養とも言えます。大切なのは、ユーモアを交えたり工夫を凝らしながら、性について垣根を越えてみんなで一緒に考えていくこと。ただ知識を伝えるだけでは、多くの人に興味を持ってもらうことはできません」。

自分も、他者も大切にする

「人権」という視点

初回は、日本の性教育の現状などについて、参加者のひとりで元養護教諭のにじいろ氏が講演。性教育では、人権という視点をもつことの重要性についても触れ「知ることも、情報やサービスを受けることも、困ったときに誰かに助けを求めることも権利。そう気づき、“しかたない”が“しかたなくない”に変わりました」と自身の経験をもとに語った。対話を促すワークショップでファシリテーターを務めたコネルの加藤なつみ氏は、「活発な議論があり、個々人が自分なりの判断軸をもつこと、相手を尊重する気持ちをもつことの両方が大事だという意見が印象的でした」と振り返る。

今後、この性共育プロジェクトは、「学校」「職場」「家庭」「地域」「オンライン」の5つのフィールドを担当するグループを結成し、アイデアをブラッシュアップし、それを社会に実装していくことを目指していく。

私は、今回のキックオフに同席させていただいたが、参加者のワクワクした表情や雰囲気から、何かが生まれる“熱量”を強く感じた。プラスとプラスが集まって、いまここではポジティブな化学反応がうなりをあげている。

#しかたなくない 第1弾実証アクション

「性共育プロジェクト」

5月から4回のワークショップを経て、企業、オピニオン、学生が連携し、具体的なアウトプットに向けたチームを構築。性教育の新たな選択肢となる「コンテンツ」を創り上げる。ネクイノ、渋谷未来デザインのほか、コネル、ニューピースなどさまざまな企業が集結して推進しており、渋谷区が主導する11月の「Social Innovation Week」の中で成果発表を行う。プロジェクトの進捗は、#しかたなくない公式サイトや公式SNSにて随時発信している。

Twitter:@shikatanakunai_

メトロポリターナ編集長

日下紗代子

10月からメトロポリターナ新編集長として就任。風邪を引かないのが強みだが、自身の身体のケアには少しウトイ自覚あり。

Fem Care Project

「フェムケアプロジェクト」は、産経新聞社が主催する、女性の心と身体の「ケア」を考え、よりよい未来につなげるプロジェクト。女性特有の健康課題や働き方について情報発信をしながら考えていく。

![theme #08 性教育から、性共育へ “しかたなくない” 社会を切り拓く[フェムトーク]](https://images.metropolitana.tokyo/7216/3644/7533/metro225_femtalk_hdr.jpg)

![theme #08 性教育から、性共育へ “しかたなくない” 社会を切り拓く[フェムトーク]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/small/7216/3644/7533/metro225_femtalk_hdr.jpg)

![theme #07 フェムテックを日常にココロに「寄り添う」百貨店の使命[フェムトーク]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/7216/3644/7533/metro225_femtalk_hdr.jpg)

![「研究開発部門の裁量労働勤務制度」とは?[働くも暮らすも“心地よい”ってなんだろう?未来をひらくテーブルトーク]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/6817/6785/3766/metro275_worklifeintokyo_hdr.jpg)

![眠れない日々が 教えてくれたこと(睡眠の話)[連載エッセイ ゆらめくひかり]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3217/6785/3382/metro275_yuramekuhikari_hdr.jpg)

![東京メトロ[南北線]第4回 白金台[Tokyo Pocket 〜マイ・サードプレイスを探して〜]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/9717/6785/2769/metro275_tokyo-pocket_hdr.jpg)

![vol.4 森田望智(俳優)[観る・聴く・読む・考える 光が紡ぐ言葉]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/8417/6785/1872/metro275_culture-in-tokyo_hdr.jpg)

![vol.4 椅子であることをいつでもやめられるきみは団地を駆け抜けていく[岡本真帆のうたかたの日々 日付のない日記]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3417/6785/1592/metro275_daily-life-in-tokyo_hdr.jpg)