女性特有の健康課題をテクノロジーの力で解決する「フェムテック」。メトロポリターナでは、本誌6月号の特集の反響を機に、女性のココロとカラダのケアについて考える「Fem Care Project」を立ち上げ、連載「FemTalk」を企画。第2回は、世界初のフェムテック専門オンラインストアを運営し、国内外フェムテック企業の支援事業を行うスタートアップ企業「fermata(フェルマータ)」が主催する「Femtech Fes! 2021」に参加し、フェムテックの“今”と“未来”についてヒントを探ってきた。

※フェムテック=生物学的に女性を意味するFemaleとTechnologyを掛け合わせた造語。女性特有の健康課題をテクノロジーの力で解決するプロダクト(製品)やサービスを指す

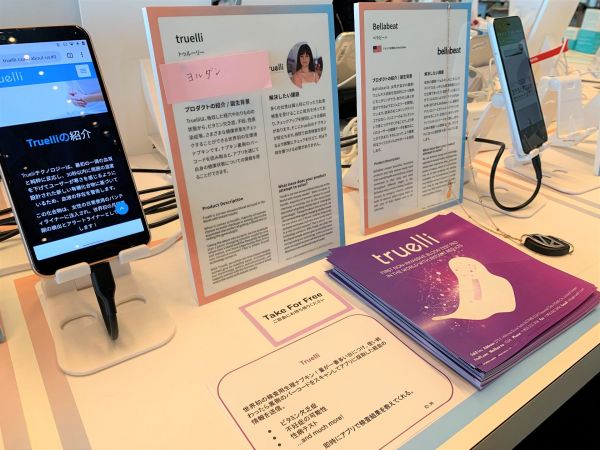

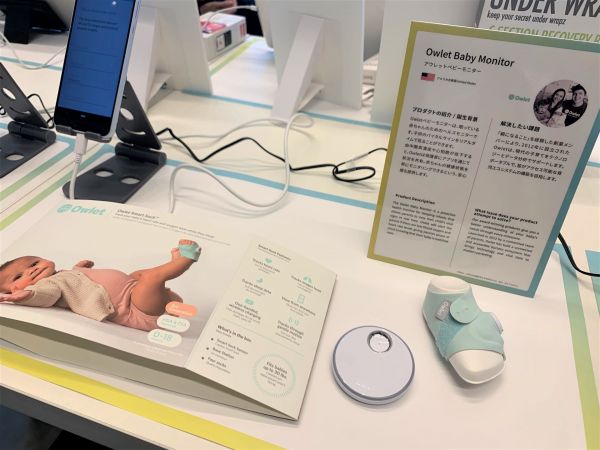

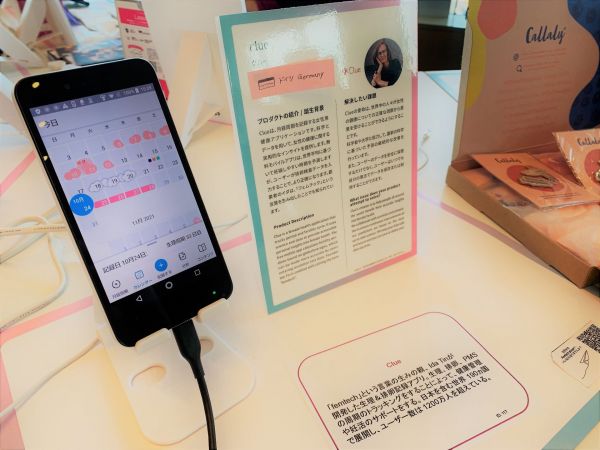

今年10月に六本木で開催された「Femtech Fes! 2021」は、2年ぶり2回目の参加型イベントだ。日本でまだ「フェムテック」という言葉があまり知られていなかった2019年に初回は開催された。今年は初回の30社を大きく上回る157社が世界から集結し、3日間で1400人以上が来場した。プロダクトに触れ、興味のある分野を語り、この市場を盛り上げていこうという趣旨で、話題の吸水型サニタリーショーツや月経カップのほか、デリケートゾーンのお手入れや、セルフプレジャーのアイテムなど、どれも見た目がかわいくポップで明るい印象だった。

■どんな人が多かった?

来場者は、企業関係者だけではない。一般の参加者も多く、事前の入場枠もすぐに満席になり、お土産付きチケットは即完売だったという。イベントでは、展示だけではなく、健康課題に関する専門家やフェムテックの可能性などに詳しい識者が議論するカンファレンスも開催。個々の心身にまつわる悩みや不安などを解消するためのヒントに出会う場づくりのほか、自身のカラダやココロに耳を傾けるきっかけになってほしいという願いから、参加者同士が交流しやすい工夫や、自分事化しやすい仕掛けが随所に散りばめられていた。

■来場者のココロも「ケア」する

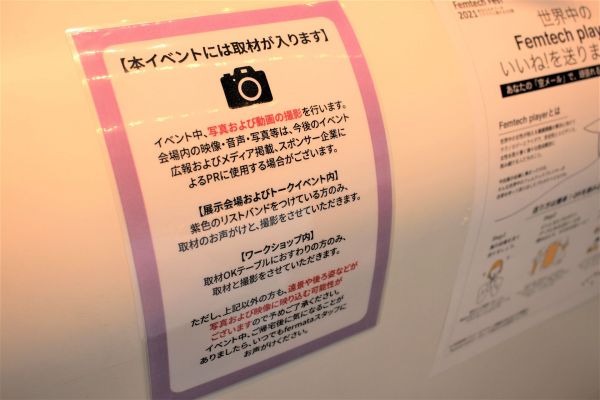

私が特に感動したのは、イベントの2週間前に行われた「私たちが自分で決める【心とからだ】のプライバシー」ワークショップだ。生理や妊活、更年期など、女性特有の課題はデリケートな話題でもあるため、悩んでいること、興味があること自体知られたくないと感じる人も少なくない。そのうえ、女性同士でも気づかない「モヤモヤ」した不安や悩み、違和感などが潜んでいるのがこの領域の特徴でもある。そこでフェルマータは、事前に検討したプライバシーポリシーに加え、個人が抱えるそれぞれの「モヤモヤ」を少しでも取り除くための意見交換会を開催。一般参加者を募り、当イベントのプライバシーポリシーについてみんなで議論する場を設計し、当日のイベントに反映させた。

「今回来場者の感想でも、写真の映り込みOK、NGのストラップや、目的別名札はとても好評でした。絶対に話しかけらたくない人もいれば、周囲に話せる人がいないから、話を共有したい人もいて、どちらにもよい施策になりました」(フェルマータ)

■モヤモヤの言語化の先に

参加者同士が自身の「モヤモヤ」を発散するワークショップでは、登壇者の声を参考にしながら、テーブルごとにシェアできる。私も参加した。

95%男性に囲まれた環境に違和感をもつ大学院生は「労働環境は女性を前提にされていない。どんなに頑張っても男性と同じスピードで走れないことを知ってほしい」とカラダのつくりの違いから生まれる歯がゆさを話してくれた。「フェスに来た理由は、もともと研究の一環で、膣の状態を計測するデバイスを作っていて。会場に来て、世界のプロダクツを見て、世の中には既にたくさんのソリューションがあると刺激を受けました。もっと上を目指したいと励みになりました」。チケットが完売していたが、どうしても参加したかったのでボランティアスタッフに応募したというから、すごい。

東京で働く歯科医師は「白衣は真っ白なので生理期間はとても気になる」と、同じ職場で同じ悩みを共有していた仲良し3人組で来場。ないなら作ってしまおうと、吸水ショーツなど世界中の最新の繊維技術を学びに来たという。いっそ言ってみる、作ってみるってすごくいいかも、とテーブルは盛り上がった。

司会進行を担ってくれたフェルマータの中川里菜さんも「声を出していくと、解決してくれる企業が見つかるかもしれませんね」と言語化することの大切さを話していた。

■ブームで終わらせたくない。大事なのは言葉ではなく理念、そしてアクション

フェムテックという言葉の生みの親といわれるドイツ人女性起業家のアイダ・ティンさんのプロダクト「Clue(クルー)」も展示されていた。2012年、生理予測アプリを作り資金調達を試みたが、当時男性が多かった投資家たちには事業価値が理解されなかった。そこで「テック」という言葉を使うことで市場ニーズを想像させることを考え編み出されたのが「フェムテック」という言葉だ。

「投資家のために生まれた言葉ですが、彼女は既に次のステップに向かっていて、医療機関へ働きかけています。アプリはツールであって、大事なのはその根底にある“女性を救いたい”という理念。彼女はその理念をもとに動いています。私たちも、言葉はきっかけで、ブームでは終わらせたくありません。日本では、参入しやすい吸水ショーツなどがいっきに広がっていますが、それだけでは、根本課題の解決につながりません。女性の健康課題は、テーマも様々、解決するテクノロジーと、その背景にある人の想いはこんなにもたくさんある。私たちは、よりよい未来への実現に向けてこの大きな動きを、多くの人に知ってもらい、みんなが自分事化できてアクションにつなげられるような活動を、これからもしていきたいと考えています」(フェルマータ・カマーゴ リア)

【fermata】

![theme #01 助産師さんに聞いた 女性の身体、健康のこと[フェムトーク]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/5016/3357/6030/metro224_femtalk_hdr.jpg)

![「研究開発部門の裁量労働勤務制度」とは?[働くも暮らすも“心地よい”ってなんだろう?未来をひらくテーブルトーク]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/6817/6785/3766/metro275_worklifeintokyo_hdr.jpg)

![眠れない日々が 教えてくれたこと(睡眠の話)[連載エッセイ ゆらめくひかり]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3217/6785/3382/metro275_yuramekuhikari_hdr.jpg)

![東京メトロ[南北線]第4回 白金台[Tokyo Pocket 〜マイ・サードプレイスを探して〜]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/9717/6785/2769/metro275_tokyo-pocket_hdr.jpg)

![vol.4 森田望智(俳優)[観る・聴く・読む・考える 光が紡ぐ言葉]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/8417/6785/1872/metro275_culture-in-tokyo_hdr.jpg)

![vol.4 椅子であることをいつでもやめられるきみは団地を駆け抜けていく[岡本真帆のうたかたの日々 日付のない日記]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3417/6785/1592/metro275_daily-life-in-tokyo_hdr.jpg)