東京・上野の森美術館で開催中の「ゴッホ展」(産経新聞社など主催)。世界中の美術ファンを魅了する画家フィンセント・ファン・ゴッホの人生に触れたくて、生誕の地・オランダから、終焉(えん)の地・フランスまで、その足跡をたどってきました。

貧しい村の暮らしを見つめる

27歳で画家になると決め、一人で各地を転々としていたゴッホでしたが、30歳のときに親元に戻ります。それが、牧師の父親の赴任先だったオランダ南部の地ニューネン。父親の勤めた小さなプロテスタントの教会や、一家の暮らした窓の大きな家が今も残り、当時の面影が感じられる静かな村です。

「オランダ人はお花にはお金をかけるんですよ」と現地在住の経田敬子さん。玄関先に花を植えている家が多く、どこを撮っても絵になります。昔は窓にカーテンをかけず、人形や花を外からきれいに見えるように飾っていたそうです。

ゴッホはパリ移住前の2年の間、この美しい村に滞在し、現存する作品の約4分の1を制作したという初期の集大成の地です。ただ、両親からは家で絵を描くことを好まれず、アトリエは家の裏側にある洗濯場。さらに、宗派の異なるカトリック教徒から、もう一つ別にアトリエ用の部屋を借りていたそうです。

ゴッホの博物館「フィンセンター」を訪ねると、機織り機を展示していました。「このあたりは砂地で農業に適さず、当時は主な産業が機織りという、貧しい村でした」と経田さん。よく機を織る人を題材としたゴッホは絵を通して、人々の厳しい暮らしを見つめ続けたそうです。

フィンセンターから少し離れたところに、大きな風車を発見しました。今も現役で小麦粉をひいているそうです。オランダを象徴する風車は、19世紀にはなんと1万基もあり、現在も1000基が保存されているそう。さらに進むと、今度は大きくて立派なプロテスタントの教会が。初期の代表作「ジャガイモを食べる人々」が隣にあったアトリエで描かれたことから教会前の広場に、作品を立体化した像が設置されていました。

絵では後ろ姿の女性も、ゴッホが残したデッサンを元に再現しています。女性の顔を見ようと裏側に回ると、テーブルの脚もとに、丸まって座る猫の像がありました。こちらは想像でつくられたようです。

この日の空はご機嫌斜め。村を散策中、雨宿りした木が不思議な形をしていました。幹は太いのに、背が妙に低い。経田さんによると、樹齢400年のボダイジュで、25年前に落雷で燃えてしまい、木を生かすために上部を切ったそうです。そばには、2000年に新たに植えられたというボダイジュがあり、足下に並ぶタイルにはその年に生まれた村の子供の名前が刻まれていました。

※毎週金曜掲載。次回は、ゴッホの画風を変えた地、フランスを訪れます。

協力:KLMオランダ航空(https://www.klm.com/home/jp/ja)

オランダ政府観光局(https://www.holland.com/jp/tourism.htm)

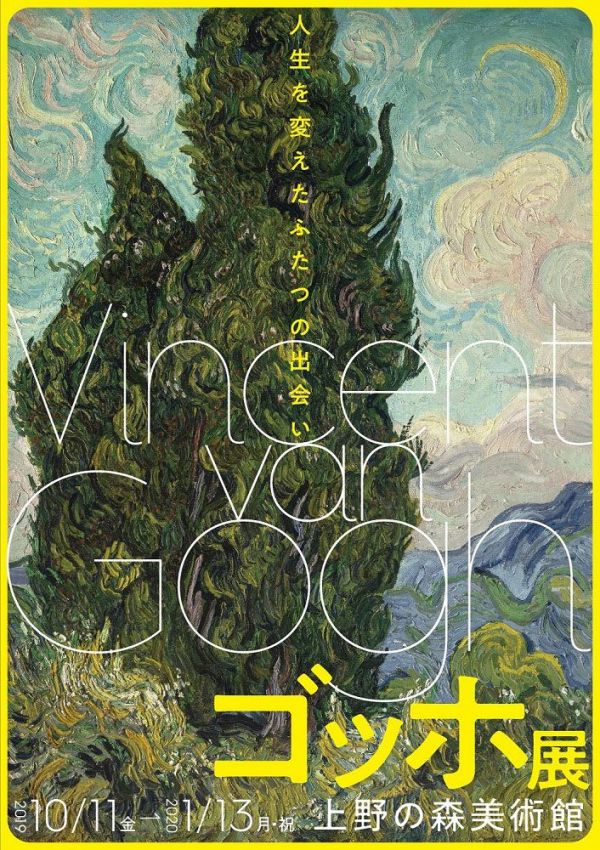

「ゴッホ展」絶賛開催中!

会場:上野の森美術館(台東区上野公園1-2)

会期:2020年1月13日(月・祝)まで。12月31日(火)、1月1日(水・祝)休館

開館時間:9:30~17:00(金・土は20:00、入場は閉館の30分前まで)

入館料:1800円、高校・専門・大学1600円、小・中学1000円

https://go-go-gogh.jp/

フィンセント・ファン・ゴッホ『糸杉』(部分) 1889年6月 メトロポリタン美術館

Image copyright © The Metropolitan Museum of Art.

Image source: Art Resource, NY

![「研究開発部門の裁量労働勤務制度」とは?[働くも暮らすも“心地よい”ってなんだろう?未来をひらくテーブルトーク]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/6817/6785/3766/metro275_worklifeintokyo_hdr.jpg)

![眠れない日々が 教えてくれたこと(睡眠の話)[連載エッセイ ゆらめくひかり]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3217/6785/3382/metro275_yuramekuhikari_hdr.jpg)

![東京メトロ[南北線]第4回 白金台[Tokyo Pocket 〜マイ・サードプレイスを探して〜]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/9717/6785/2769/metro275_tokyo-pocket_hdr.jpg)

![vol.4 森田望智(俳優)[観る・聴く・読む・考える 光が紡ぐ言葉]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/8417/6785/1872/metro275_culture-in-tokyo_hdr.jpg)

![vol.4 椅子であることをいつでもやめられるきみは団地を駆け抜けていく[岡本真帆のうたかたの日々 日付のない日記]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3417/6785/1592/metro275_daily-life-in-tokyo_hdr.jpg)