さまざまな企業の“サステナブル”な“アクション”をメトロポリターナ調査隊が突撃取材!

編集:このワークショップを企画したきっかけは?

岡田:私は前職で、ペイシェントアドボカシー(患者さんの立場に立ち、政策提言や課題解決に向けた支援活動)をしていました。患者さんから、「仕事をしていることで、社会とつながっていると感じられる」「もう仕事をしなくていいとみんなに言われたけれど、本当は仕事をしたかった」など、仕事を続けたい思いが周囲に理解されないもどかしさについて、たくさんの声を聞いてきました。ジョンソン・エンド・ジョンソン日本法人グループの社員を対象とした調査では、疾患や障がいをもつ人の約3割は、体調や治療の仕事への影響について、上司から理解を得るのが難しいと感じていることが明らかに。疾患や障がいをもつ人が周囲にいる、およそ3人に1人が、サポートの仕方がわからないなどの理由から、病気または障がいがある人と一緒に働くことに心配や不安を感じているという結果も出ています。主治医から「仕事をしても大丈夫だよ」と言われても、仕事の調整をする上司が理解を示し、職場に受け入れる態勢がなければ、仕事を続けることは難しいものです。そこで、両立支援における上司の役割と対話のあり方を模擬対話を通して学ぶことで、患者さんの「働きたい」という思いが実現できたらいいなと考えたのです。

編集:ワークショップでは、どんなことをするのですか?

岡田:2人1組になって、上司役と病気治療中の部下役を交互に演じ、さまざまなシチュエーションを体験することで、どのようにコミュニケーションを行えば双方によい結果につながるのかを探っていきます。そこで行うのは、なにも特別な会話ではありません。上司は病気の詳細を聞く必要はなく、部下も言う必要はない。ワークショップの合間には、私や産業医から参加者に感想を聞きます。「会社に見放された気がした」といった返事があれば、参加者みんなで共有します。そうしたなかで、治療が仕事にどう影響するのか、上司に何をしてほしいのか、といったことを参加者が考えていくことができます。治療しながら働く人にどんなサポートができるか、チーム全体でフォローしていくことが大事であることに気づけると思います。

編集:とくに業務の管理を行う管理職に必要な訓練ですね。

岡田:そうですね。管理職の方が、部下の声に耳を傾けることは重要なことです。「1週間休んでいいよ」という気遣いの言葉も、部下にしてみれば有給を減らすことになる。あまり大げさに捉えられると、次に体調が悪くなったときに相談しにくくなる場合もあります。他のメンバーにしわ寄せがいくことも問題です。上司は自分の意見を押し付けずに部下の意向を尊重し、チーム全体が無理なく働き続けられる環境づくりをしなければなりません。また上司も一人で問題を抱え込まず、ときには第三者を入れる視点も重要です。

編集:今後、このワークショップの目指すところは?

岡田:病気の治療以外にも、育児や介護など、何らかの事情を抱えながら働き続けたい人はたくさんいるはずです。将来的にはこのプロジェクトを、疾患や障がいをもつ人に限らず、いろいろな事情をもつ人がプライベートと仕事を安心して両立できる職場づくりに役立てられたらと考えています。

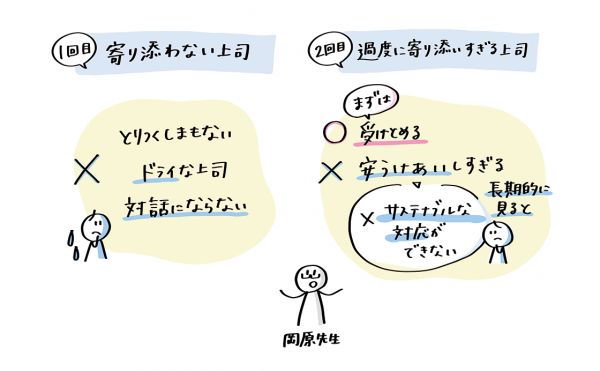

「寄り添わない上司」「寄り添いすぎる上司」「部下の働き方をサポートする上司」など、さまざまな立場を演じることで気づきが得られる。

「両立を実現するためには、制度の整備に留まらず、組織として両立を支援するソフトパワーを身につけることが必要」と岡田さん。

About company

誰もが働きやすい

職場環境をつくりたい

ヤンセンファーマ株式会社

岡田美紀さん

ヤンセンファーマ株式会社は、ジョンソン・エンド・ジョンソングループの医薬品部門。医薬品の開発・製造を行うとともに、患者さんがもつ課題と向き合い、さまざまな取り組みを行っている。

メトロポリターナの

#サステナアクションプロジェクト

最近よく耳にする「サステナブル(持続可能)」という言葉。地球環境を守るために私たちができることってなんだろう…? メトロポリターナでは、“環境をより良くするちょっとしたアクション”を「#サステナアクション」と名付け、サステナブルな社会の実現を後押ししていきます。詳しくはInstagramをチェック!

![ACTION7 #治療と仕事の両立支援のためのワークショップ[#サステナアクション]](https://images.metropolitana.tokyo/7716/7826/4992/metro241_sastena-action_hdr.jpg)

![ACTION7 #治療と仕事の両立支援のためのワークショップ[#サステナアクション]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/small/7716/7826/4992/metro241_sastena-action_hdr.jpg)

![ACTION6 #美菜屋のお弁当[#サステナアクション]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/9016/7626/6514/metro240_sastena-action_hdr.jpg)

![ACTION5 #allbirdsのシューズ[#サステナアクション]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3616/7089/3557/metro238_sastena-action_hdr.jpg)

![ACTION4 #CLASの家具家電サブスク[#サステナアクション]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/1516/6813/6121/metro237_sastena-action_hdr.jpg)

![vol.3 L PACK.[観る・聴く・読む・考える 光が紡ぐ言葉]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/6817/6532/6068/metro274_culture-in-tokyo_hdr.jpg)

![vol.3 雪原に生まれ変われるほど泣いて泣き飽きたころ春がくること[岡本真帆のうたかたの日々 日付のない日記]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/5617/6532/5798/metro274_daily-life-in-tokyo_hdr.jpg)

![今月の旬:牡蠣[令和の日本風土記]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/1917/6526/5571/metro274_seasonalfoodintokyo_hdr.jpg)

![セルフケアで癒やす[お疲れさま、2025年のわたし!]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3917/6525/8293/metro274_special_04_hdr.jpg)