この街の、ちょっといいものつくる人

【高橋工房の江戸木版画】

《江戸木版画摺師》 田埜昌美さん

手仕事をつなぐ走者として、

一枚一枚、実直に向き合う。

東京都の「伝統工芸品」に指定され、経済産業大臣から「伝統的工芸品」に、文化庁から修復部門の「選定保存技術」として認定されている“江戸木版画”。下絵を描く「絵師」、下絵をもとに版木を彫る「彫師」、その版木を使って和紙に摺り上げる「摺師」による分業と、作品を企画・統括する「版元」からなる。葛飾北斎の風景画をはじめ、“浮世絵”と聞いて連想する多くは、木版画で制作されたもの。浮世絵は江戸木版画の技術によってさらに発展し、庶民が楽しめるフルカラーの印刷物として、江戸を代表するカルチャーとなった。

高橋工房は代々、摺師の家系で、創業は、約170年前の江戸時代末期。当時と変わらぬ素材・技術・技法による浮世絵木版画をつくり続けている。「簡単にいうと、手作業の印刷屋です」と、六代目の高橋由貴子さん。現在、摺師は3年目の田埜昌美さんと兄弟子が在籍している。「江戸木版画は、絵師、彫師、摺師の粋を尽くしたものです。多色摺りならではの鮮やかな発色が魅力で、ときには数十回もの摺りを重ね、一枚一枚つくり上げていくところに惹かれました。摺師は芸術家ではなく職人なので、たとえば100枚摺るなら、すべて同じクオリティで正確に仕上げることが求められます。版木も和紙も季節によって膨張・収縮するので、いつも同じ環境や条件とは限りません。状態を見極め、絶えず気を配り、きめ細かに摺り重ねることを心がけています」(田埜さん)。

四代目からは版元としても活動している。「版元は出版社にあたり、企画を立て、職人を束ねて制作を主導し、販売まで手がけます。作品づくりに関するあらゆることを行う、何でも屋です(笑)。この業界は完全分業制ですから、版元がいないと作品は一枚も生み出せませんし、まとめ役がいないと廃れてしまいます。そのため父から『版元になりなさい』と導かれ、家業を継ぐことにしました。版元は、現場で行われていることを理解していないと務まりませんから、摺りはもちろん、彫りの勉強もしました。作品がどのように飾られるかイメージできるよう、額や掛け軸などの勉強もしましたし、よいものをたくさん見ようと美術館にも通いましたね」(高橋さん)。

伝統を後世に残すためには、職人の育成は必須。「版元として職人の仕事を生み出すことが、業界全体の活性化と若手の成長につながると信じています」(高橋さん)。「摺りの仕事を究められるよう見聞を広め、技術と知識を高め続けていきたいです」(田埜さん)。

未来に近道はないが、どこまでも行ける。高橋工房の歩みは続く。

東洲斎写楽の役者絵(左)と、喜多川歌麿の美人画(右)を現代によみがえらせた復刻版画。浮世絵は19世紀後半にヨーロッパを席巻し、ジャポニズムの火付け役となったといわれている。

版木は、摺りの摩擦に耐えられる硬い山桜。和紙は、人間国宝が漉(す)く越前生漉奉書(えちぜんきずきほうしょ)を使用。摺り台が前に傾いているのは、摺るときに力をうまく伝えられるようにするため。

墨で下絵の輪郭を摺ってから、色を入れていく。版木は色数ごとに分けてつくられていて、一枚の版木で一気に摺るのではなく、色数に応じて摺り重ねていく。これは写楽の作品で、7度摺り。

《買えるのは、ここのお店》

江戸川橋駅(東京メトロ有楽町線)

高橋工房

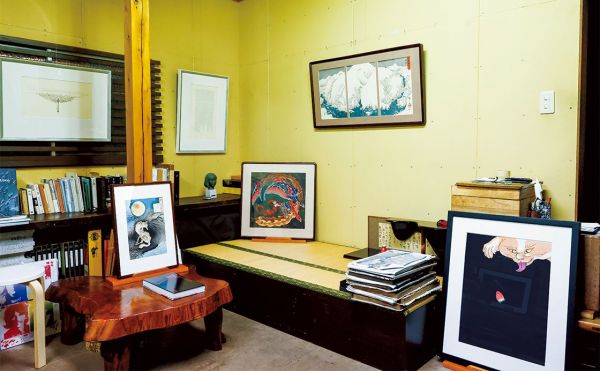

ギャラリーを兼ねた工房には江戸木版画が展示されており、購入もできる。路地裏にあって工房の目印にもなっている「道のギャラリー」は、気軽にアートを楽しめるショーウインドウ型のスペース。気になる作品があれば、工房までどうぞ。

文京区水道2-4-19

Tel. 03-3814-2801

[営]月~金 10:00~17:00

[休]土・日・祝

![高橋工房の江戸木版画[東京きらり人]](https://images.metropolitana.tokyo/6917/3889/3418/metro264_tokyo-kiraribito_hdr.jpg)

![高橋工房の江戸木版画[東京きらり人]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/small/6917/3889/3418/metro264_tokyo-kiraribito_hdr.jpg)

![龍工房の組紐[東京きらり人]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3816/8655/0729/metro244_tokyo-kiraribito_hdr.jpg)

![指物益田の道具、家具[東京きらり人]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/8316/8361/5221/metro243_tokyo-kiraribito_hdr.jpg)

![EN VEDETTE LUXEのケーキ[東京きらり人]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3716/8110/5951/metro242_tokyo-kiraribito_hdr.jpg)

![「研究開発部門の裁量労働勤務制度」とは?[働くも暮らすも“心地よい”ってなんだろう?未来をひらくテーブルトーク]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/6817/6785/3766/metro275_worklifeintokyo_hdr.jpg)

![眠れない日々が 教えてくれたこと(睡眠の話)[連載エッセイ ゆらめくひかり]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3217/6785/3382/metro275_yuramekuhikari_hdr.jpg)

![東京メトロ[南北線]第4回 白金台[Tokyo Pocket 〜マイ・サードプレイスを探して〜]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/9717/6785/2769/metro275_tokyo-pocket_hdr.jpg)

![vol.4 森田望智(俳優)[観る・聴く・読む・考える 光が紡ぐ言葉]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/8417/6785/1872/metro275_culture-in-tokyo_hdr.jpg)

![vol.4 椅子であることをいつでもやめられるきみは団地を駆け抜けていく[岡本真帆のうたかたの日々 日付のない日記]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3417/6785/1592/metro275_daily-life-in-tokyo_hdr.jpg)