この街の、ちょっといいものつくる人

【龍工房の組紐】

《江戸組紐職人》 福田 隆さん

伝統と革新の先にある、

新たな未来を創造中。

創業135年を迎え、日本の伝統工芸のひとつである“組紐”を使い、さまざまな創作を行う龍工房(りゅうこうぼう)。四代目当主・福田隆さんは東京都 東京組紐伝統工芸士、東京都優秀技能者 東京マイスター、卓越技能者 現代の名工に認定され、令和5年春の褒章で黄綬褒章を受章した、国内屈指の江戸組紐の職人だ。

「部首が糸の字を思い浮かべてみてください。結ぶ、 繋ぐ、紡ぐ、絆、縁……。私どもの仕事は、糸を通じて人と人、 時代と時代をつなぐこと。それが組紐の原点であり、課せられた使命だと考えています」

組紐が日本に伝わったのは飛鳥時代。その後、武具甲冑の一部に、 茶道具の飾り紐など、時代の変遷とともに姿や用途を変え、今日の着物の帯締めや羽織紐に至る。

「さあさあ、触ってやってください」。絹糸で精緻に組まれた彩り豊かな帯締めは、手にするとふわりと軽い。左右に引っ張ると、糸同士のギュッと締め合う感覚が伝わり、しなやかさと強さも感じられる。「組紐の魅力は“組み”と呼ばれる組み目の繊細な美しさ。複数の糸を斜めに交差させて組んでいくので、伸縮性があり堅牢なんです。戦時中はパラシュートの紐をつくり、大変な時代を乗り切ることができました。人命を守る伝統工芸だったことを誇りに思います」。

龍工房は、海外のラグジュアリーブランドや現代美術アーティストとのコラボレーション、アニメ映画の公式グッズの制作、現代のニーズに即した商品開発など、活動は多岐にわたる。「組紐の新たな可能性を追求する取り組みは、息子(五代目・隆太さん)を信頼して任せていて、 本当によく頑張ってくれています」。

その一方で、自身は息子さんの逆を向く。「私は伝統技術の継承に力を入れていて、たとえば、正倉院宝物殿や中尊寺金色堂に伝わる古代紐の復元に成功しました。養蚕農家の減少で国産の繭・生糸の生産量が少なくなっている現状に鑑み、『江戸で養蚕の会』をスタート。養蚕・絹文化を守るために、まずは子供たちに生糸のことを知ってもらいたくて、区内の小学校で養蚕・ 組紐の体験会を実施し、コンテンツとして発信していく予定です」。

親子で同じ仕事をつなぐことができているのは、決して当たり前のことではない。「両輪がうまく回転すれば、片方に寄らずに進んでいけると思っています」。

伝統はいまを生きて、初めて伝えられていく。そのためには、伝統を進化させていかなければならない。「大切なのは、伝統の継承と革新の先に、明るい未来があること。大人が楽しそうにしていたら、子供もワクワクするかもしれない。未来につながるものづくりをしていきたいですね」。

父と子の比類なき挑戦は続く。

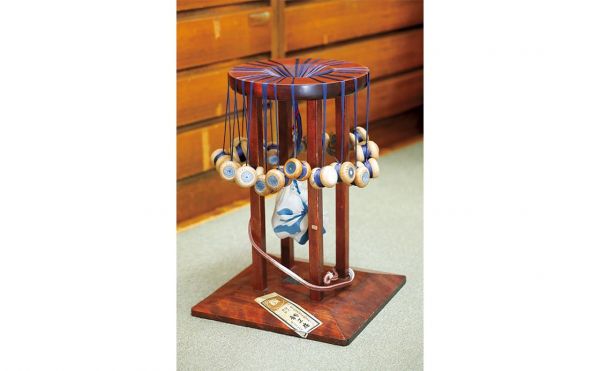

組紐を組むときに使う組み台のひとつ、丸台。丸紐から平紐まで多彩な組紐がつくれる。

伝統的な組み方のひとつ、「貝の口組浮舟柄」という平紐。龍工房の組紐は、皇室や梨園、角界などにも愛用者が多い。

《組紐体験ができるのはここ》

人形町(東京メトロ日比谷線)

龍工房

1889年(明治22年)に家業として創業し、1963年(昭和38年)、先代の万之助さんが日本橋に設立。工房では、草木染めの絹糸でストラップやブレスレットをつくる組紐体験プログラム(有料)を開催している。詳しくはホームページへ。

中央区日本橋富沢町4-11

Tel. 03-3664-2031

https://ryukobo.jp

着物の世界に身を置く私からみても、

こちらの組紐は素晴らしい。

はじめて手にしたときから虜になっています。

案内人

山本宗司さん

内閣総理大臣賞受賞歴のある和裁士で、着物工房「やまもと工藝」主宰。着物の仕立てを中心に、和裁教室や着付け教室も運営する。

![龍工房の組紐[東京きらり人]](https://images.metropolitana.tokyo/3816/8655/0729/metro244_tokyo-kiraribito_hdr.jpg)

![龍工房の組紐[東京きらり人]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/small/3816/8655/0729/metro244_tokyo-kiraribito_hdr.jpg)

![指物益田の道具、家具[東京きらり人]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/8316/8361/5221/metro243_tokyo-kiraribito_hdr.jpg)

![EN VEDETTE LUXEのケーキ[東京きらり人]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3716/8110/5951/metro242_tokyo-kiraribito_hdr.jpg)

![荒井文扇堂の高座扇[東京きらり人]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/7916/7626/5433/metro240_tokyo-kiraribito_hdr.jpg)

![JR東日本で東北を旅しよう![東北の宝ものを探して —青森編]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/7217/7077/6695/metro276_jreast-takaramono-05_hdr.jpg)

![《目的別で見つける東北の宝もの》学ぶ宝もの6選[東北の宝ものを探して一青森編]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3017/7077/5670/metro276_jreast-takaramono-04_hdr.jpg)

![《目的別で見つける東北の宝もの》癒やされる宝もの6選[東北の宝ものを探して一青森編]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/5217/7077/4672/metro276_jreast-takaramono-03_hdr.jpg)

![《目的別で見つける東北の宝もの》食べる宝もの6選[東北の宝ものを探して —青森編]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/6017/7062/3201/metro276_jreast-takaramono-02_hdr.jpg)

![青森市/大鰐町/弘前市[東北の宝ものを探して —青森編]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/4817/7061/9691/jreast-takaramono-01_hdr.jpg)

![沁みる東京おでんのつくりかた[おいしいおでんが食べたい!]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/4717/7061/4981/metro276_special_05_hdr.jpg)