近年、広がりつつある企業内の「コミュニティ活動」。有志の社員が業務や部門の枠を超え、イベントや勉強会などを自発的に行い、交流を図る取り組みだ。産経新聞社とともに、DEI(多様性、公平性、包摂性)推進による企業の課題解決を目指すプログラム「トラハブ」を立ち上げた総合プロフェッショナルファーム「Ridgelinez」(以下、リッジラインズ)では、社員が積極的にコミュニティ活動に取り組み、対話を促し、DEIに根差した風土づくりにつなげている。どうすれば、コミュニティ活動は継続し、活性化していくのだろう。そのヒントを探るため、9月下旬に行われたリッジラインズ内の活動を取材した。

■お昼ごはんを囲んで

9月24日のランチタイム。リッジラインズ社内の会議室に15人ほどの社員が集まってきた。「はじめまして」「WEB会議でお名前だけは知っていましたけど、対面するのは初めてですね」。聞こえてきたのは、そんなあいさつ。普段はあまり接点のない所属の異なる人たちのようだ。同社のコミュニティ活動は、業務になるべく影響がでないように、勉強会やイベントは昼休憩や終業後に行われることが多いという。席に着いた参加者は会社が用意してくれたサンドイッチをつまみながら進行役の言葉に耳を傾け、和やかな雰囲気で勉強会が始まった。

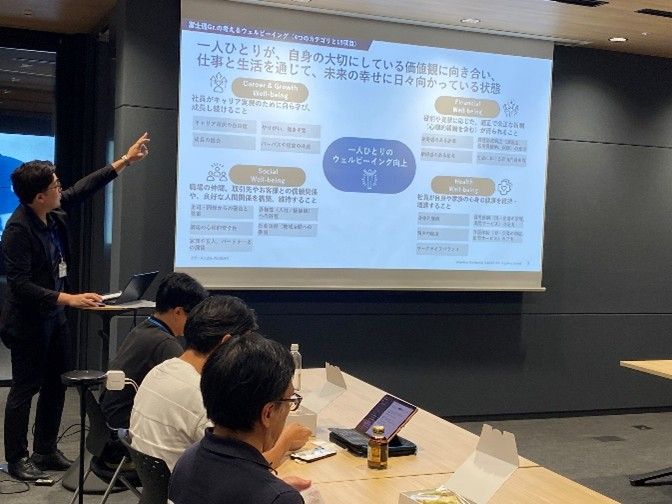

今回、勉強会を企画したのは、社員の健康意識の向上を目指す4人組のチーム「バーチャル薬局」。メンバーのうち2人が薬剤師の資格を持ち、残りのメンバーもヘルスケア領域のコンサルティング業務に従事しているという。昨年から活動を始めて、これまでに「運動の習慣化」や「食生活の改善」をテーマに勉強会を実施してきたが、今回は「男女の健康課題」を題材に選んだ。女性の生理や男女の更年期症状など、生物学的な性差に関する医学的な知識や、職場で求められるサポートの重要性について資料を投影しながら説明していった。

同社のコミュニティ活動では、知識のインプットだけでなく「対話」を重視しているのが特徴。この日の勉強会でも、実際の職場でどのように性差のある健康課題に配慮すればいいか、少人数のグループに分かれて議論した。「体調の悪そうな女性に配慮したいという思いがあっても、『生理中なの?』と直接的な言葉で尋ねたら、気分を害してしまうと思うし、セクハラにもなるから控えたほうがいい」「まずはなんでも相談しやすいカルチャーをチーム内に醸成することが大切なのでは」「困ったときに、自分から自己開示することも重要」といった意見を交わし、勉強会は1時間ほどで終了した。

■会社の支援が後押しに

同社には現在、DEI推進の7つのワーキンググループと健康経営推進のバーチャル薬局を加え、計8つのコミュニティが存在している。

業務を抱えながらコミュニティの運営にも携わるのは、社員にとって、それほど簡単なことではないだろう。活動を継続していく秘訣は何か。「バーチャル薬局」のメンバー、足立貴政さんは次のように話す。

「コミュニティ活動が社員のDEIに対する意識の向上に役立っていると会社が理解し、全面的に支援してくれることが大きいですね。例えば軽食代を補助してくれるだけでなく、就業時間の10%(月16時間)をコミュニティ活動の打ち合わせなどに割くことができる制度があり、仕組みとして活動を継続しやすい環境が整っています」

足立さんがもう一つ加えたのは、自身のキャリアにもプラスになるという視点だ。

「私の場合、クライアント企業のヘルスケア施策について相談に乗り、提案する業務に携わっているのですが、説得力を持ってお客さまに提案するには、まずは自社の健康意識を高めないといけないと感じて、このコミュニティを立ち上げました。社員の健康増進に向けた取り組みを実施し、リッジラインズは、経済産業省および日本健康会議より『健康経営優良法人2025』と『スポーツエールカンパニー2025』に認定されました。これらの活動を重ねる中で、業務に直結する専門知識も身についてきたと実感しています」

足立さんたちの活動は、目に見える成果にもつながっているという。リッジラインズが所属する富士通グループ全体の健康施策であるウォーキングイベントへの参加者が、これまではリッジラインズから10人程度だったのに対し、足立さんら「バーチャル薬局」の呼びかけやPRが功を奏して、昨年は131人にまで増加したそうだ。

一方で、課題がないわけではないともいう。「健康意識が高い人だけが、私たちのコミュニティ活動に興味を持ち参加している状況をこれから打破したいと思っています。すそ野を広げるためにも、活動は粘り強く続けていきたいですね」

コミュニティ活動を巡る「壁」は存在する。だが、そこを乗り越えた経験は、DEI推進の実践知として積み重なっていくだろう。

トラハブはリッジラインズを含む、DEI推進に日々努力している企業担当者が集う企業横断型のコミュニティだ。各社の成功事例も、苦労話も持ち寄り、社会全体のDEIの底上げに寄与していくことを目指している。

![Ridgelinez × FEM CARE PROJECT「トラハブ」第3回イベント REPORT[フェムトーク]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3417/3890/1674/metro264_dei_transformation_hub_hdr.jpg)

![対話を通じてアクションを!トラハブの活動を振り返り[半径5mの世界を変える!]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/7517/4131/0767/metro265_special_02_hdr.jpg)

![「研究開発部門の裁量労働勤務制度」とは?[働くも暮らすも“心地よい”ってなんだろう?未来をひらくテーブルトーク]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/6817/6785/3766/metro275_worklifeintokyo_hdr.jpg)

![眠れない日々が 教えてくれたこと(睡眠の話)[連載エッセイ ゆらめくひかり]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3217/6785/3382/metro275_yuramekuhikari_hdr.jpg)

![東京メトロ[南北線]第4回 白金台[Tokyo Pocket 〜マイ・サードプレイスを探して〜]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/9717/6785/2769/metro275_tokyo-pocket_hdr.jpg)

![vol.4 森田望智(俳優)[観る・聴く・読む・考える 光が紡ぐ言葉]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/8417/6785/1872/metro275_culture-in-tokyo_hdr.jpg)