いま、多くの企業が、経営課題のひとつとして「多様性(Diversity)」の理解を推進している。性別や年齢、人種といった外見的な違いだけでなく、価値観や性格といった内面の違いまで受け入れていくこの視点は、働きやすい環境づくりだけでなく、企業の利益や、社会全体にもよい効果をもたらすと考えられている。ここでは、「多様性」をビジョンに掲げる2社の具体的な取り組みを見ていく。

個々の価値観や視点の違いを認め合って尊重することが、よりよいアイデアを生み出す力に変わっていくという考えから、「多様性」を重要な理念として掲げているのがキリンホールディングス(以下キリン)だ。

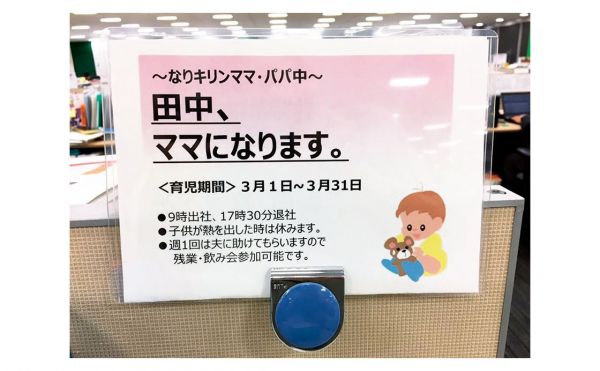

以前、女性営業チームが考案した“ある実証実験のアイデア”が、外部で開催されたフォーラムで大賞を受賞した。その内容は、子供のいない従業員が、子供のいる営業職ママになりきった働き方を体験することで、新たな発想を得て労働生産性を上げていくというもの。「時間に制約がある立場になったとき、営業職を、果たして変わらず続けられるのか」。そんな疑問から生まれたのが、その名も「なりキリンママ・パパ」だ。この実証実験は、働き方における課題を解決する有効な方法として、2019年から社を挙げた研修として取り組んでいる。

実際の研修方法は「育児」「介護」「家族の病気」の3つのシチュエーションから1つを選択し、1カ月の“模擬体験”をするというもの。そのルールは右記の通り。キリン人事総務部の豊福さんは、1カ月という期間を通して、社員がさまざまな働き方を考えるきっかけになっていると話す。

「制約がある働き方を体験することで、普段の働き方を見直すだけでなく、より多様な人たちの活躍につながるマネジメント力が向上する、といった成果が出ています」

研修3カ月後に行う効果測定からも、性別役割分業や時間制約のある従業員の働き方に対する意識改革、行動変容の継続がわかる。

こうした取り組みから、働き手の生の声が上がり、それがきっかけとなって今後ますます多様性が生かされていくかもしれない。

キリンホールディングス 人事総務部

豊福 美咲さん

「なりキリンママ・パパ」

実施中の主なルール

● 「なりキリン宣言」をする

ママ・パパになること、あるいは家族の介護中にあることを周囲に宣言する。

● 基本的に残業をゼロにする

残業ゼロに挑戦する。

● 突発的なお休みが入る

月に1~2回、保育園や病院から、急なお迎え等を想定した突発的な連絡が入る。その日は勤務を即時終了する。

● 「なりキリン日記」をつける

緊急な案件などによって、残業せざるをえない場合に、残業の原因と改善案を記録する。

● 「なりキリンレポート」を提出する

研修開始から1カ月後に、レポートを提出して終了。(3カ月後に効果測定を行う)

「なりキリンママ・パパ」

効果測定のための主なチェック項目[実施前と比べて改善したと思うこと]

● 他者を理解し、相互に支えあう意識

● 時間制約のあるメンバーを持った場合の対応やマネジメント

● リーダーや仲間への業務進捗等の開示・共有・巻き込み

● 将来の育児や介護、パートナーの病気など、時間制約のある働き方が起こり得ることへの不安解消

3カ月後の効果測定では、上記の改善が見られたという数字が挙がっている

CASE STUDY

育児と仕事の両立に興味のある誰もが参加できる「Co育てサロン」

これまで、育児休業から復帰する女性の不安をなくすために開催されていた集会「育児休業者フォーラム」を、昨年から誰でも参加できるよう「Co育てサロン」にリニューアル。家事や育児、業務の両立に興味を持っている人に向けて、経験者を交えて交流の場として開催しているという。これからまさに育休から復帰しようという人はもちろん、育休を取得している人の上司やまわりの人にとっても、両立への理解を深めるための場所となっている。

CASE STUDY

男性の育休取得への後押しも

キリンでは、男性の育休取得率100%を目標に掲げ積極的に推進している。「なりキリンママ・パパ」を通じた性別役割分業意識の改革や、「Co育てサロン」で取得者の生の声を届けることに加え、子供が生まれた男性には、人事から本人・上司宛てに育休制度・事例紹介等を案内し、背中を押している。男性の育休取得・家庭進出は、女性のさらなる活躍推進に不可欠であり、本人の視点や価値観を広げることにも繋がると考えている。

![《多様性に取り組む企業が目指す未来 2》キリンホールディングス:勤務の制約体験を通じて働く意識を変える[相互理解の現在地]](https://images.metropolitana.tokyo/2916/4689/2031/metro229_special_03_hdr_re2.jpg)

![《多様性に取り組む企業が目指す未来 2》キリンホールディングス:勤務の制約体験を通じて働く意識を変える[相互理解の現在地]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/small/2916/4689/2031/metro229_special_03_hdr_re2.jpg)

![《これが相互理解の第一歩》データで知る日本のジェンダーギャップ[相互理解の現在地]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/4116/4687/0931/metro229_special_01_hdr.jpg)

![《多様性に取り組む企業が目指す未来 1》NTTデータ:さまざまな取り組みによって「多様な人材活躍」と「仕事と家庭の両立」を実現[相互理解の現在地]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3316/4689/2226/metro229_special_02_hdr_re.jpg)

![vol.4 森田望智(俳優)[観る・聴く・読む・考える 光が紡ぐ言葉]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/8417/6785/1872/metro275_culture-in-tokyo_hdr.jpg)

![vol.4 椅子であることをいつでもやめられるきみは団地を駆け抜けていく[岡本真帆のうたかたの日々 日付のない日記]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3417/6785/1592/metro275_daily-life-in-tokyo_hdr.jpg)

![自宅で踏み出す第一歩[踏み出そう、新しい「道」へ。]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/2617/6784/9324/metro275_special_04_hdr.jpg)

![香道/合気道[踏み出そう、新しい「道」へ。]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/2217/6784/7337/metro275_special_03_hdr.jpg)

![書道/華道[踏み出そう、新しい「道」へ。]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/2617/6784/6608/metro275_special_02_hdr.jpg)