秦の始皇帝の遺物をはじめ、戦国、漢時代を含めた日本初公開&国宝級を多数含む、約200点の歴史的遺物が並ぶ、「兵馬俑と古代中国」展が開催!本展監修者の、鶴間和幸名誉教授監修のもと、展覧会を見る前に知っておきたい基本知識をおさらいしよう!

本展監修者

鶴間和幸(学習院大学名誉教授)

1950年生まれ。専門は中国古代史。日本で開催された兵馬俑展を過去3度監修し、『劇場版キングダム』では中国史監修をつとめる。「人間・始皇帝」(岩波新書)、「始皇帝の地下宮殿:隠された埋蔵品の真相」(山川出版社)など、始皇帝に関する著者も多数。

兵馬俑とは兵士や馬をかたどった像のこと

兵馬俑とは兵士や馬をかたどった像のこと。古代中国では、死後の世界での従者として、兵馬俑を陵墓に納める習慣があった。現在は色褪せているが、当時の姿は色鮮やかな着色がなされていた。ちなみに、統一秦以前の春秋戦国時代では、生身の人間を死者の墓室に納める従死(殉死)も行われていたという。

《戦服将軍俑》統一秦

秦始皇帝陵博物院 一級文物

196cm

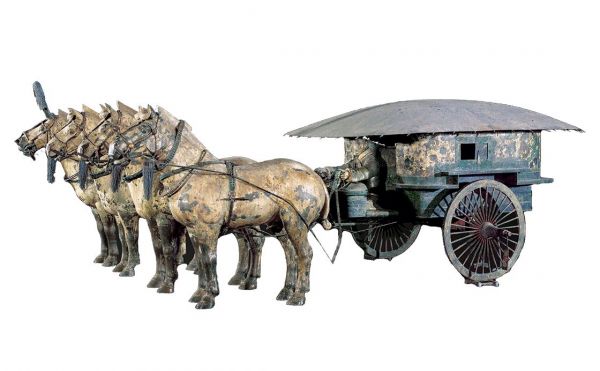

《2号銅車馬》(展示は複製品)統一秦

秦始皇帝陵博物院 一級文物

106.2cm

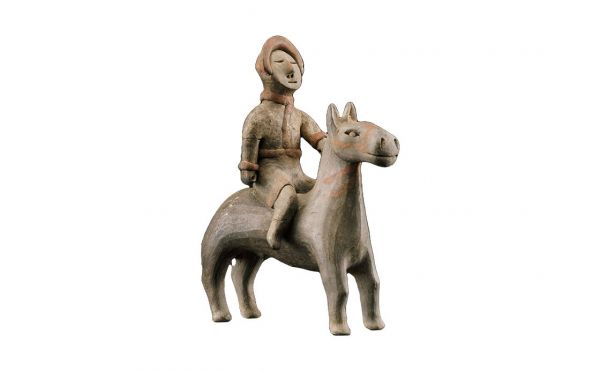

《騎馬俑》戦国秦

咸陽市文物考古研究所 一級文物

22cm

なぜ始皇帝の兵馬俑だけが

写実的で等身大だったのか

長い中国史を見渡しても、リアルで等身大の兵馬俑がつくられたのは、秦の始皇帝の墓だけだった。その謎に迫ることが本展最大の見どころでもあるが、謎を解くヒントは秦という国の地理的特徴にある。秦は中国大陸の西側高原地帯にあった。狩猟をし良馬を育ててきた国であり、自ずと動物を大切にする文化が根付いていった。そんな彼らだからこそ、実物大の馬の俑をつくるという発想にたどり着き、一緒に埋める兵士の俑も馬にあわせて大きくなったのかもしれない。また、西域はヨーロッパ文化が、いち早く伝わる地域でもあるので、ギリシア的な写実的で等身大の彫刻文化が影響を与えたとも考えられる。そして、始皇帝没後、兵馬俑が再び小さくなったのは、短命に終わった統一秦時代の後に続いた漢王朝が、秦文化を軽視していたのかもしれない。展示をめぐり1000年にわたる歴史のドラマを追体験しながら、始皇帝が何を考え兵馬俑をつくったのか、彼の思考を想像してみるのも楽しそうだ。

《跪射武士俑 》統一秦

秦始皇帝陵博物院 一級文物

122cm

《彩色歩兵俑》前漢

咸陽博物院

50cm

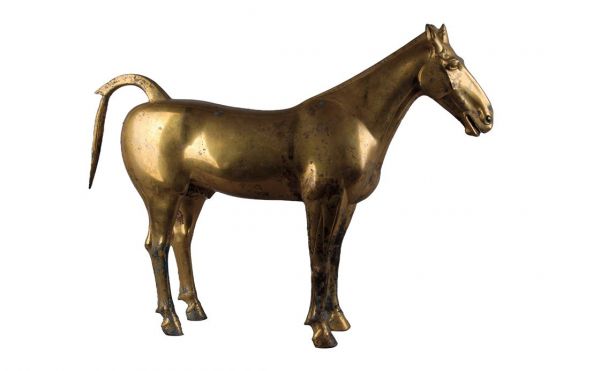

《鎏金青銅馬》前漢

茂陵博物館 一級文物

62cm

《彩色一角双耳獣》漢

永寿県博物館

37.2cm

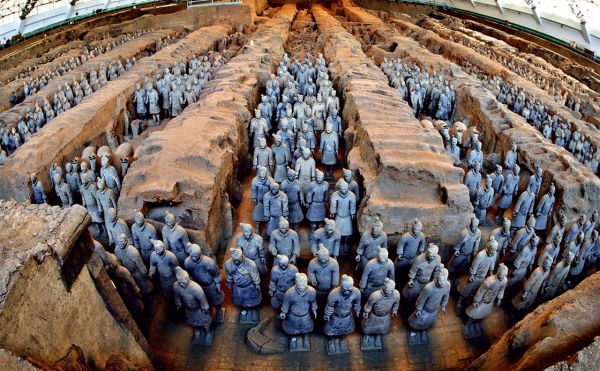

20世紀最大の発見!

秦の始皇帝の兵馬俑は農民が偶然見つけた!?

秦の始皇帝の兵馬俑が発見されたのは、1974年のこと。井戸を掘削中の農民が、兵馬俑の陶片を偶然見つけたことが発見のきっかけとなったというが、始皇帝の陵墓から約1.5kmほど離れていたため、始皇帝の兵馬俑だとわかるのには、少し時間がかかったという。ではなぜ、これほど大規模な遺跡が、人々から忘れ去られてしまったのか? それは、兵馬俑坑が完成後には地中に埋められてしまうからだ。時が経つとそこはただの平地になり、地下に空洞があるため水はけがよいその場所は果樹などが植えられ、時間の経過とともに、その存在が忘れさられてしまったというわけだ。

秦の始皇帝は『キングダム』の秦王嬴政

©原泰久/集英社

累計発行部数9000万部を突破し、現在も週刊ヤングジャンプで連載中の『キングダム』。この漫画の主人公「李信」が仕えるのが、秦の始皇帝「嬴政」だ。数百年続いた戦国時代を平定し、史上初めて中華統一を果たした始皇帝。展示では、この作品とともに時代背景を伝える展示コーナーも展開される。

兵馬俑と古代中国

-秦漢文明の遺産-

11月22日(火)〜2023年2月5日(日)

上野の森美術館

開館時間:9:30〜18:00(入館は閉館の30分前まで)

休館日:2022年12月31日(土)、2023年1月1日(日)

観覧料:一般2100円、高校・専門・大学生1300円、小・中学生900円

https://heibayou2022-23.jp/

兵馬俑36体が来日する

過去最大級の展覧会!

兵馬俑は、古代中国の戦乱の時代に生まれた。「俑」とは、人や動物の姿をかたどった像のことであり、個人の死後の世界のため地下世界に納められたものを指す。とくに有名なのが、秦の始皇帝の兵馬俑だ。1974年に発見され、当時は「20世紀最大の発見」とも言われた。いまも、約8000体の兵士たちが始皇帝の墓の近くで主を守り続けている。

始皇帝の兵馬俑は、等身大の大きさで写実的につくられている。だが、その前後の時代の俑は、小さいし象徴的なつくりになっている。秦の統一王朝時代は、わずか15年ほど。なぜ、その時代の兵馬俑だけが大きかったのか? その謎に迫ったのが、11月22日(火)から始まる「兵馬俑と古代中国」展だ。謎を解き明かす鍵となるのは、本展に並ぶ兵馬俑36体を含む約200点の出品物。秦の統一王朝と、その前後の時代の兵馬俑も展示し、3時代約1000年にわたる歴史を俯瞰していく。

兵馬俑展は、日本でもいままでに何度も開催されているが、今回は過去最大級のスケールの展示だという。これまでに11体しか確認されていない希少な将軍の俑から、日本初公開となる1体も来日する。本展を巡れば、きっと歴史を旅する興奮が味わえるはずだ。

展覧会ナビゲーター

音声ガイド

谷原章介

音声ガイド

浪川大輔

展覧会ナビゲーターには、俳優・司会などでも大活躍の谷原章介さん。音声ガイドのナレーションも担当し、優しい語り口で展覧会のみどころを、声優・浪川大輔さんとともにわかりやすくナビゲート!

![米の酒文化を兜町から発信 どぶろく醸造所も誕生![兜町がおもしろい]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/1916/5751/6818/metro233_special_03_hdr.jpg)

![K5を味わいつくそう[兜町がおもしろい]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3916/5751/7213/metro233_special_04_hdr.jpg)

![老舗鰻屋が生まれ変わった[兜町がおもしろい]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/2016/5751/1585/metro233_special_02_hdr.jpg)

![利用している取り組み「副業制度」[働くも暮らすも“心地よい”ってなんだろう?未来をひらくテーブルトーク]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/2117/6534/0607/metro274_worklifeintokyo_hdr.jpg)

![子どもは可愛い存在か(母性の話)[連載エッセイ ゆらめくひかり]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/9517/6532/6484/metro274_yuramekuhikari_hdr.jpg)

![東京メトロ[有楽町線]第3回 新富町[Tokyo Pocket 〜マイ・サードプレイスを探して〜]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/9417/6533/9974/metro274_tokyo-pocket_hdr.jpg)

![vol.3 L PACK.[観る・聴く・読む・考える 光が紡ぐ言葉]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/6817/6532/6068/metro274_culture-in-tokyo_hdr.jpg)

![vol.3 雪原に生まれ変われるほど泣いて泣き飽きたころ春がくること[岡本真帆のうたかたの日々 日付のない日記]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/5617/6532/5798/metro274_daily-life-in-tokyo_hdr.jpg)

![今月の旬:牡蠣[令和の日本風土記]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/1917/6526/5571/metro274_seasonalfoodintokyo_hdr.jpg)