この街の、ちょっといいものつくる人

【荒井文扇堂の高座扇】

《荒井文扇堂》 荒井 良太さん

伝統を尊重しながら、

自分らしさで切り拓く。

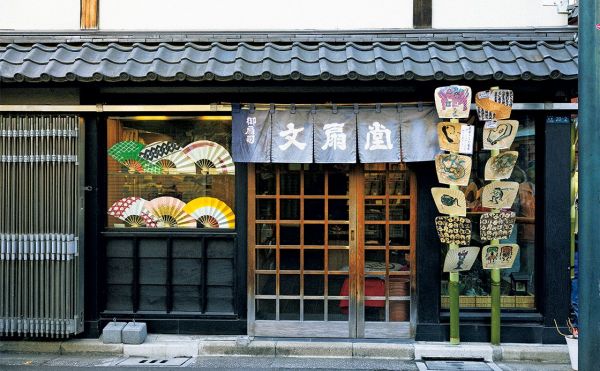

浅草・雷門近くにある荒井文扇堂は、舞扇や茶席扇子など、日本の伝統芸能・文化で使う扇子をはじめ、ふだん使いの扇子や団扇も取り揃える、明治19年創業の扇子専門店。五代目の荒井良太さんが店主を務めている。

この日はプロの落語家・三遊亭楽麻呂さんが来てくれた。「内弟子のときに先代のお父様の頃の

“高座扇”を使っていました。扇子は開閉だけではなく、叩いて効果音としても使います。紙がボロボロになり、骨が取れるまで使い込みましたね」。

落語家の必需品のひとつ、高座扇。高座で披露する演目で仕草や動作を表現する際、たとえば箸や刀など、さまざまなものに見立てるための道具として使う、白無地の扇子だ。「扇子に文字や絵柄が入っていると、広げたときに観客の目がいき、演目に支障をきたしてしまうので、白無地が基本です。白無地だと照明が反射して眩しいと、“鳥の子地“という淡いクリーム色を入れ、生成りっぽくする落語家さんもいらっしゃいます」。

幼い頃から周囲に後継ぎだと言われることにうんざりし、高校卒業後は京都で漆を学んだという良太さん。「扇子を選ばなかったのは反発心からですが、一度もやらないで判断するのも違うかなと思うようになり、父の兄弟子さんのもとへ修業に入りました。始めると楽しくて、後を継ぐことにしたんです」。

“二段張り”という扇子を見せてもらう。「遊び感覚で、扇面の紙を二段にしたのが始まりです。父には仕立てるのが面倒だと反対されましたが、いまでは看板商品になりました。日本古来の伝統の扇子はもちろん、ふだん着でも気軽に楽しめる扇子もつくりたいと思いますが、扇子の正統を守りながら自分らしさを加える難しさに、いつも直面しています」。

レールを敷かれているみたいで嫌だったというこの道も、23年になる。「父には、まだまだ追いつけません」。先代たちが築いてきた伝統に自分ならではの感性を重ね、日々、奮闘中。生みの苦しみとは隣り合わせかもしれないが、その決意が揺らぐことはない。

良太さんが考案した二段張りの扇子。扇面の紙は色の違う二段で構成し、それぞれの紙の間に隙間が入る。

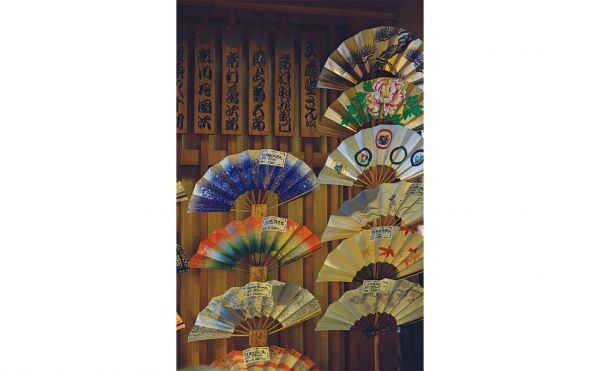

歌舞伎役者や舞踊家が使う舞扇。ふだん使いの扇子よりも大きく重い。

《買えるのは、ここのお店》

浅草駅(東京メトロ銀座線)

荒井文扇堂

雷門柳小路に店を構え、著名な噺家や歌舞伎役者も愛用する扇子を手がける、扇子専門店。店内にはとりどりの扇子が所狭しと並び、ふだん使いの扇子や団扇、木版刷のポチ袋や和小物はお土産としても人気で、国内外のお客さんが訪れる。

台東区浅草1-20-2

Tel. 03-3841-0088

[営]10:30~16:30(土・日・祝は17:00まで)

[休]不定休

instagram:@arai.bunsendo

高座扇は、ほかの落語家が真打昇進のお祝いであつらえた、名入りのものをいただいて使うことが多いです。

《案内人》三遊亭楽麻呂さん

故・五代目三遊亭円楽に入門。1991年の真打昇進後は、国内外での落語公演や独演会、講演を行う。大の鉄道ファン。

《出演情報》

「しのばず寄席」

日時:2月20日(月) 12:00開演

場所:お江戸上野広小路亭(台東区上野1-20-10)

東京メトロ銀座線「上野広小路駅」A4出口前

入場料:1500円(予約)、2000円(当日)

ご予約・お問い合わせ

Tel. 03-3833-1789

http://www.ntgp.co.jp/engei/ueno/index.html

![荒井文扇堂の高座扇[東京きらり人]](https://images.metropolitana.tokyo/7916/7626/5433/metro240_tokyo-kiraribito_hdr.jpg)

![荒井文扇堂の高座扇[東京きらり人]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/small/7916/7626/5433/metro240_tokyo-kiraribito_hdr.jpg)

![UNOSのミニ千社札シール[東京きらり人]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/2916/7089/0040/metro238_tokyo-kiraribito_hdr.jpg)

![LIFEのノート[東京きらり人]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/7116/6813/3359/metro237_tokyo-kiraribito_hdr.jpg)

![Cohanaの裁縫道具[東京きらり人]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/7316/6547/4460/metro236_tokyo-kiraribito_hdr.jpg)

![vol.4 森田望智(俳優)[観る・聴く・読む・考える 光が紡ぐ言葉]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/8417/6785/1872/metro275_culture-in-tokyo_hdr.jpg)

![vol.4 椅子であることをいつでもやめられるきみは団地を駆け抜けていく[岡本真帆のうたかたの日々 日付のない日記]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3417/6785/1592/metro275_daily-life-in-tokyo_hdr.jpg)

![自宅で踏み出す第一歩[踏み出そう、新しい「道」へ。]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/2617/6784/9324/metro275_special_04_hdr.jpg)

![香道/合気道[踏み出そう、新しい「道」へ。]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/2217/6784/7337/metro275_special_03_hdr.jpg)

![書道/華道[踏み出そう、新しい「道」へ。]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/2617/6784/6608/metro275_special_02_hdr.jpg)