この街の、ちょっといいものつくる人

【関岡木版画工房の木版画】

《木版画摺師》 小川信人さん

文化の灯を絶やさぬために。

熱き摺師がひたむきに挑む。

小川信人さんは、江戸時代から続く「伝統木版画」の摺りの技法を継承した故・関岡功夫さんを祖父に持つ摺師。祖父の弟子であった川嶋秀勝さんに師事し、約5年の修業期間を経て、2020年に独立した。「伝統木版画は分業制で、絵師が原画を描き、彫師が原画をもとに版木を彫り、その版木を使って紙に摺るのが摺師です」。

工房では、江戸時代に流行した千社札の制作を中心に、葛飾北斎や歌川広重ら有名絵師が手がけた浮世絵の復刻、自画・自彫・自摺する創作版画、現代画家の作品を木版で制作する現代版画、古い版木の摺り・つくり直しなど、木版に関するさまざまな取り組みを精力的に行っている。

木版画摺りの一連の流れを教えてもらう。「和紙を調達して指定の大きさに裁断するところから始まります」。裁断した和紙を、紙の奥にまで色が浸透するよう湿らせてから、版木に指定の色をのせて摺っていく。「版木についている“見当(絵柄がずれないように紙をセットするための目印)”に合わせて和紙を置き、まずは絵柄のアウトラインから。次に面積が小さい部分の薄い色(黄色と青があったら黄色)を入れていきます」。一枚の版木に複数の色をのせて一気に摺るのではなく、原画を色数ごとに分解して彫った版木が何枚もあり、何度も摺り重ねていく。「7色使う絵柄なら、版木は7枚。1色ずつ図柄を合わせていき、7回摺り重ねたら完成です」。

摺師の仕事は繊細だ。その日の気温や湿度を敏感に感じ取り、その時々で膨張・収縮する版木と和紙の状態を見極め、どんなに枚数が多くても同じクオリティで、一枚一枚、正確に摺り重ねていかなければならない。「すべては自分の力量次第。摺り上がりの良し悪しがすべて自分に返ってくるところは、プロスポーツ選手に似ているのかなと思っています」。

伝統工芸の世界では後継者問題が深刻化し、原材料の不足も課題となっているが、小川さんは和紙の原料となる楮の栽培にも心血を注ぐ。「楮100%の和紙とパルプの和紙とでは、摺り上がりの差は歴然。楮は最低でも3年以上育てないといけないので、和紙になるまでには時間もかかりますが、天然の和紙だからこその手触りのよさや丈夫さ、色の再現性は、パルプの和紙ではかないません。原材料を育てていくことも伝統工芸を絶やさないためのひとつの方法だと信じています」。

技術を向上させ継承していくことはもちろん、こうした取り組みが広がれば、伝統工芸の未来は、もっと明るいものになるはずだ。

小川さんの信念に揺らぎはない。

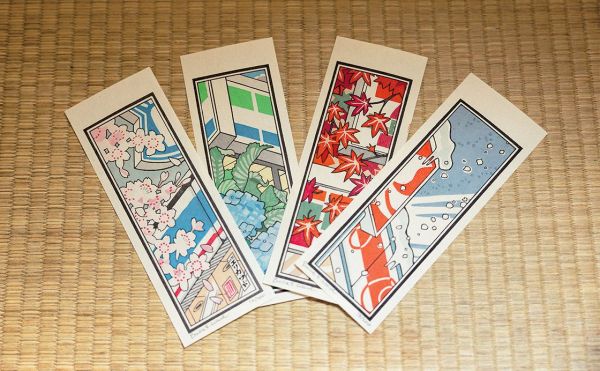

アメリカ人アーティスト、エリカ・ワードさんと制作した「千社絵」。四季とコンビニをテーマに、従来の千社札をイラストのみで表現した。ECサイト「kesapasashop」でも展開予定。

ブラシ。版木にのせた墨や水干絵具(すいひえのぐ・精製した土に顔料を混ぜたもの)などを均等に伸ばし、全体に染み込ませるために使う。コシがあり硬さもある馬の毛でつくられている。

摺台(すりだい)。力を加えて摺れるよう、前に向かって低く傾斜している。右は馬連(ばれん)。素材は竹皮と和紙、漆。大小さまざまある。「自然素材のものは、より手になじみますね」。

《買えるのは、ここのお店》

西日暮里駅(東京メトロ千代田線)

関岡木版画工房

江戸時代から続く木版画摺師の一門である日本橋石町松村系の流れを汲み、屋号は「扇令」。ワークショップやイベントなどを通じて木版画や伝統工芸の魅力も伝えている。興味のある方は、電話、メール、インスタグラムのDMからどうぞ。

荒川区西日暮里3-11-8

Tel. 03-3821-3405

sekiokamokuhan@gmail.com

![関岡木版画工房の木版画[東京きらり人]](https://images.metropolitana.tokyo/4616/9646/9719/metro248_tokyo-kiraribito_hdr2.jpg)

![関岡木版画工房の木版画[東京きらり人]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/small/4616/9646/9719/metro248_tokyo-kiraribito_hdr2.jpg)

![龍工房の組紐[東京きらり人]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3816/8655/0729/metro244_tokyo-kiraribito_hdr.jpg)

![指物益田の道具、家具[東京きらり人]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/8316/8361/5221/metro243_tokyo-kiraribito_hdr.jpg)

![EN VEDETTE LUXEのケーキ[東京きらり人]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3716/8110/5951/metro242_tokyo-kiraribito_hdr.jpg)

![「研究開発部門の裁量労働勤務制度」とは?[働くも暮らすも“心地よい”ってなんだろう?未来をひらくテーブルトーク]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/6817/6785/3766/metro275_worklifeintokyo_hdr.jpg)

![眠れない日々が 教えてくれたこと(睡眠の話)[連載エッセイ ゆらめくひかり]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3217/6785/3382/metro275_yuramekuhikari_hdr.jpg)

![東京メトロ[南北線]第4回 白金台[Tokyo Pocket 〜マイ・サードプレイスを探して〜]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/9717/6785/2769/metro275_tokyo-pocket_hdr.jpg)

![vol.4 森田望智(俳優)[観る・聴く・読む・考える 光が紡ぐ言葉]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/8417/6785/1872/metro275_culture-in-tokyo_hdr.jpg)

![vol.4 椅子であることをいつでもやめられるきみは団地を駆け抜けていく[岡本真帆のうたかたの日々 日付のない日記]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3417/6785/1592/metro275_daily-life-in-tokyo_hdr.jpg)