この街の、ちょっといいものつくる人

【漆芸舎 平安堂 東京工房の金継ぎ・漆芸修復】

《漆芸修復師》 清川廣さん

日本の伝統文化を

世界に向けて発信する。

清川 廣さんは、割れたり欠けたりした器などを、漆を使って修復する漆芸修復師だ。扱うジャンルは、文化財、仏像、陶磁器、漆器、美術品など幅広い。もともと、伝統工芸の美しさに魅せられていた清川さんは、それらを修復する仕事があることを知り、江戸時代から続く修復技法を身につけて、神社仏閣など建築物の装飾の修復に携わるようになった。修復作業は、宮大工や左官の職人たちが、さまざまな修復を施した後に行われるため、多くの技術を知ることができたという。

そうした技術を目のあたりにしながら、修復を行うための材料や道具、技術を継承する職人たちが、激減していることに気づいたそう。「50年、100年先のことなんて誰も考えていない」と感じ、自分自身が著名にならなくては誰も耳を傾けてはくれないという思いから「金継ぎ」にシフトして活動を始めた。清川さんの金継ぎには、日本産100%の漆と自然素材のみが使われる。工房には割れたり、欠けたりした和食器、洋食器、ガラスの器などが数多く持ち込まれる。依頼主と対面して、その一つひとつの器に関するエピソードを聞くことを信条とし、個々の思いに応えられるように修復の仕上がりを考えて対話しながら決めていく。そもそも金継ぎは、壊れた部分を隠すことはなく、あえて残して修復し、美観を楽しむという日本特有の美意識につながっている。新たな景色を持った器には、新たな価値が生まれるように感じられるのだ。

清川さんは、こうした活動と並行して、京都と東京の2拠点で金継ぎ教室も開催している。金継ぎに興味を持った人たちに、自然素材のみで行う古典的な金継ぎ修復を直接伝えることで、日本の伝統文化をより深く知ってもらいたかったという。こうした清川さんの思いや活動は、日本人よりも日本文化に造詣が深い外国人に伝播した。日本に住んでいたイギリス人教師が「金継ぎを広めるために、ヨーロッパに行くべきだ」とアドバイスしてくれたことがきっかけとなった。バイリンガルでの発信を心がけてきたことが功を奏し、英国BBCの番組で活動が取り上げられると外国からのオファーが一気に増えた。NHKワールドでも番組が放映されて、金継ぎはさらに脚光を浴び始める。昨年、海外から金継ぎ教室に訪れた外国人は550名を数えた。文化の逆輸入ともいえる状況のなか、清川さんは「この素晴らしい日本の文化と伝統の技術を次の世代、次の次の世代へとつなげていきたい」と語る。今年もイタリア、スイス、イギリスと、海外での講演などの活動が控えている。来年は、修復師として職歴50年を迎える節目の年となる。

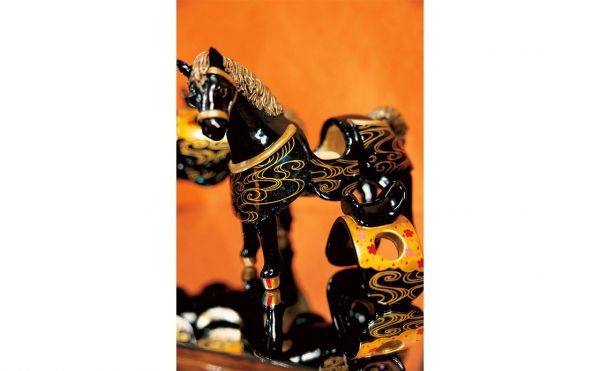

バチカン美術館に収蔵されることになった「馬香炉」のレプリカ。蒔絵の技法を使った清川さんの作品。

東京 御茶ノ水教室は、東京工房の2階で開催される。金継ぎのエントリークラス、マスタークラスなどがある。

《金継ぎに関する見学や相談はこちらへ》

御茶ノ水駅(東京メトロ丸ノ内線)

漆芸舎 平安堂 東京工房

工房1階では、修復の相談などを受け付けている。金継ぎの修復にかかる期間は3カ月〜となる。2階では、教室が開催され、マスタークラスでは清川さん本人が講師を務める。詳しくはHPにて。

文京区本郷3-4-3 林ビル1階

Tel. 075-334-5012(京都)

[営]東京教室の開催日時に準ずる

金継ぎの実演も交えた清川さんの対談(5/21・有料)にご参加ください。詳細・申込は下記HPにて。

https://www.takumi-artdujapon.jp/

案内人

黒須悟士さん

一般社団法人TAKUMI-Art du Japon事務局長。日本の伝統工芸が秘める価値の発信に取り組む。NYでの国際文化交流のためのクラウドファンディング実施中。

![漆芸舎 平安堂 東京工房の 金継ぎ・漆芸修復[東京きらり人]](https://images.metropolitana.tokyo/2317/1514/1449/metro255_tokyo-kiraribito_hdr.jpg)

![漆芸舎 平安堂 東京工房の 金継ぎ・漆芸修復[東京きらり人]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/small/2317/1514/1449/metro255_tokyo-kiraribito_hdr.jpg)

![龍工房の組紐[東京きらり人]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3816/8655/0729/metro244_tokyo-kiraribito_hdr.jpg)

![指物益田の道具、家具[東京きらり人]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/8316/8361/5221/metro243_tokyo-kiraribito_hdr.jpg)

![EN VEDETTE LUXEのケーキ[東京きらり人]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3716/8110/5951/metro242_tokyo-kiraribito_hdr.jpg)

![JR東日本で東北を旅しよう![東北の宝ものを探して —青森編]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/7217/7077/6695/metro276_jreast-takaramono-05_hdr.jpg)

![《目的別で見つける東北の宝もの》学ぶ宝もの6選[東北の宝ものを探して一青森編]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/3017/7077/5670/metro276_jreast-takaramono-04_hdr.jpg)

![《目的別で見つける東北の宝もの》癒やされる宝もの6選[東北の宝ものを探して一青森編]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/5217/7077/4672/metro276_jreast-takaramono-03_hdr.jpg)

![《目的別で見つける東北の宝もの》食べる宝もの6選[東北の宝ものを探して —青森編]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/6017/7062/3201/metro276_jreast-takaramono-02_hdr.jpg)

![青森市/大鰐町/弘前市[東北の宝ものを探して —青森編]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/4817/7061/9691/jreast-takaramono-01_hdr.jpg)

![沁みる東京おでんのつくりかた[おいしいおでんが食べたい!]](https://images.metropolitana.tokyo/thumbnails/archive/4717/7061/4981/metro276_special_05_hdr.jpg)